第9回

『ガラスの仮面』~ライバルとシスターフッドの頂点(下)

[ 更新 ] 2024.05.27

◆変化する姫川亜弓

前回、最初の頃の姫川亜弓にはまだ「悪役令嬢」のイメージが残っていたということを指摘した。舞台上での最初の対決である4つの言葉しか使わないエチュードの時にも、姫川亜弓は最後に「ふ…この劇団にも少しは骨のある人がいるようね。この劇団の進歩を楽しみにしているわ」と捨て台詞を残して去っていく。残された劇団員たちは、「なあに、いやな感じね」「ちょっとばかりうまいからって、まわりにチヤホヤされてるんだよ」。

ただ、帰りの車の中では、<はじめてだわ…このわたしがここまで追いこまれたなんて>。

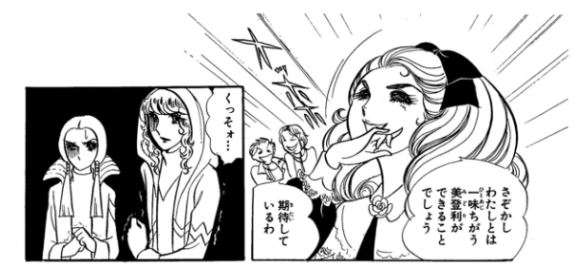

『たけくらべ』の美登利対決の時にも、同じ演目を演じるマヤに対し、「さぞかしわたしとは一味ちがう美登利ができることでしょう。期待しているわ」と高笑いする亜弓【図1】。

【図1】美内すずえ『ガラスの仮面』4巻(白泉社)10頁

開演前の内語も「このわたしの実力のほどを思いしり、うちのめされるがいいわ! わたしのあとに同じ役を演じることがどんなにみじめなことか、わたしにはかなわないのだと、はっきりとわからせてあげる!」。自分の演技が終わり、出番を待つマヤに対しても、フフンと鼻で笑って、「まあせいぜいがんばっておやりになって」と言ったのち、再び高笑いして去っていく。このあたりはまさに、悪役令嬢そのままである。

マヤが演技を始めると、観客は「ひどい美登利」と言いながら、大半が舞台にくぎづけになる。「亜弓さんの方がずっと美しくて演技力もあるのに、こっちの美登利の方が魅力的にみえる…」。しかし片方で、「でもやっぱり亜弓さんの方が原作の美登利らしいわ!」という声もあり、結局勝負は引き分けになる。悔しがる亜弓。「こんな気持ちは生まれてはじめて……! みてらっしゃい! 全国大会ではあなたなどけちらしてやる!」

そんな亜弓が変わり始めるのは、「紅天女」を演じるにはどんな役でもやれなくてはならない。才能だけでなく、経験が必要だ、と女優の母に言われてからである。その最初の転機となるのが『王子とこじき』。

それまでお姫様や美少女役しかやってこなかった姫川亜弓がリアルな「こじき」役に挑戦したのだ。このときの亜弓が思うのもまだ、「北島マヤ…あなたになど負けやしないわ…! あたしには天性の才能がある。その才能に加えて実力もりっぱに身につけてみせる。いくらあなたが紅天女候補でも、実力はわたしの方が上なのだと、いつか月影先生にわからせてみせる…!」

そのこじき役のリアルさは、かつてのファンのひんしゅくをかうほどで【図2】、客席に広まるブーイングを収めるために「あのプライドの高い亜弓さんが」こじきとして物乞いしながら観客席をまわる、という観客サービスまでやってのける。じつにこの『王子とこじき』の演技をみて、月影先生は姫川亜弓を、「もう一人の紅天女」候補にと決めるのである。これが亜弓の最初の転機となる。

【図2】美内すずえ『ガラスの仮面』6巻(白泉社)168頁

その後、『奇跡の人』のヘレン・ケラー役をかけて二人は対決する。その結果を待っている時に亜弓が思うのは、「わたしはいつも光の中を生きてきた。いつも人の先を歩いてきた。もの心ついた頃から、わたしは自分が美しいことを知っていたわ。できないことはなにもなかった。そして演技にかけては、わたしは神を信じるように自分の才能を信じている…! 今もその自信にゆるぎはないわ! なのに…! 胸の底に広がるこのどうしようもない不安感…! それもこの一見なんのとりえもなさそうな、こんな子のために…!」

結局、サリバン先生役を演じる姫川亜弓の母・姫川歌子の決断で、ヘレン役は亜弓とマヤのダブルキャストに決まる。二人のヘレン対決の結果は、姫川歌子が終演後、娘の亜弓ではなくマヤだけにキスし、マヤのみがアカデミー芸術祭・助演女優賞を受賞することになる。ショックを受ける亜弓。だが、審査員の講評の中の「新鮮さ」という言葉を聞いて彼女は自信を取り戻す。もしマヤが亜弓以上に“完璧なヘレン”を演ったのだったら、受賞は亜弓の負けを意味する。だが、マヤが演じたのは“新鮮なヘレン”。であるならば、「“完璧なヘレン”こそはわたしであったとあらためて自信をもったわ」。

そしてこのアカデミー芸術祭授賞発表の席で、月影先生は、マヤと亜弓を「紅天女」候補として競わせると公式に宣言するのである。

その後、マヤはこの受賞によって芸能界という「華やかな迷路」に入り、マヤに取って代わろうとする乙部のりえの企みにより芸能界を追放される。その乙部のりえに対し、姫川亜弓がどのように「北島マヤとの才能の差」を思い知らせたのかは、前回記した通りである。

「ヘレン対決」の時までは、「私がこの子に負けるはずはない」と思っていた姫川亜弓。しかし乙部のりえとの一戦の時には確実に、亜弓の中で北島マヤの評価は格段に上がっている。

実際、観客や、あるいは審査員といった玄人筋のマヤの舞台への評価も、それまでは、「とくに演技がうまいわけでもないのに」とか「とりたてて個性がありそうでなし」、なのに「なぜか目が行ってしまう」「なぜか心ひかれてしまう」という声で表されていたのに、北島マヤの演技がテレビや映画で注目され、人気を得たのちに芸能界を追放されてからは、学校劇のような目立たない舞台にしか出演できないにもかかわらず、一転して周りの役者から「この子…天才だわ」とか「みごとなタイミングだわ」「なんて大胆な演技なの…」「あたし、歯が立たないわ…」「うまいわね、あの子、やっぱり…間のとり方が抜群だわ」と言った言葉が聞かれるようになる。

この背景には、商業演劇の大舞台やテレビや映画の出演経験を経て、マヤの演技力がこの間に格段に上達したということがあるのだろうし、さらには、最終的に芸能界追放されたとはいえ、マヤが一時はスター街道を駆け上がり、すでに「無名の少女」ではなくなっていることも大きいだろう。しかし、読者に提示されるこの印象の転換が、姫川亜弓が乙部のりえを懲らしめた時の、「あの姫川亜弓が唯一認めるライバル、北島マヤ」という印象的なシーンを折り返し点としていることは疑いがない。

いわば最初は不安を感じながらも「こんな子に負けるはずがない」と思っていた姫川亜弓は、芸能界追放という形でマヤを目の前から失ってから、唯一のライバルとしてのその存在の大きさに気づいた、とも言えるかもしれない。

マヤが舞台ではなくテレビや映画に出演していた間しばらく姫川亜弓が登場しない時期をはさんでの乙部のりえの事件は、『ガラスの仮面』にとって大きな転換点なのである。 ここではっきりと姫川亜弓は、『ガラスの仮面』の中でのその立ち位置を変えたのだ。

◆亜弓にとってのマヤ、マヤにとっての亜弓

乙部のりえ騒動が終結した後、はじめて娘から頼みごとをされた父親がこう言う場面がある。「おまえにとって、北島マヤとかいうそのライバル…おまえが恋をしかけてつきあっておった男性達よりもはるかに、おまえの中で大きな存在を占めとるんじゃないかね?」亜弓はいさぎよくそれを認め、そのライバルが卑怯な手で葬り去られるのを黙って見てはいられなかった、今はどうしているのかしらないが、マヤが再び自分の前に現れるのを自分は待っているのだと答える。「わたしはあの子と正々堂々と『紅天女』を競いあいたいの! それまでに崩れ去ってもらいたくなんかないわ!」

父は思う。「ライバル意識という名の友情…それにおまえは気づいているのかいないのか…」「北島マヤという少女と亜弓…おまえ…目にみえない大きな絆でつながっているのかもしれんな」。

実際、こののち亜弓さんが「マヤ…! 私の運命……!」と思う場面すらある【図3】。

【図3】美内すずえ『ガラスの仮面』20巻(白泉社)119頁

ときに桜小路くんや里美茂、そして紫のバラの人(速水真澄)に心奪われるマヤに対し、亜弓にとって、父でも母でも写真家のピーター・ハミルでもなく、人生で最も大事な存在は北島マヤなのだ。

ではなぜ、亜弓にとって、それほどマヤの存在が大事なのか? それはマヤこそが、真に自分と競いあい、自分にとっても周囲にとっても、打ち勝つことで真に自分の実力と存在を証明してくれる存在だからである。

亜弓さんはなるほど、監督と有名女優の娘として生まれたサラブレッドで、その美貌と共に「演劇の天才少女」という評判をほしいままにしてきた。しかし彼女がどれほど努力してその演技を成し遂げたとしても、その評判は常に、「恵まれている」彼女の出自とセットになったものであった。

典型的なエピソードがある。亜弓さんがまだ幼児の頃、「ちびっこコンテスト」に参加した際、出場者の中に誰もが目を奪われる美少女がいた。周りにいる人たちは口々に「チューリップ賞はあの子のものね」と言い合っていた。一方、小さい頃から美しいと言われて育った亜弓に声をかけるものはいない。自分が井の中の蛙であったことを悟る亜弓。しかし亜弓が監督と有名女優の一人娘だということがわかると、人々はいっせいに亜弓に群がり、結果として亜弓が1番に選ばれる。その方が話題性があるからだ。泣きながら亜弓は思う「こんなのはいや………! こんなのはいや──!」。これが、姫川亜弓の原点である。

その後、亜弓さんは真に優れた女優になるために絶え間ない努力を続ける。しかし何をしても「サラブレッドだから…」「そもそも恵まれているから…」という声がついて回る。周りから妬まれて意地悪をされたことも一度や二度ではない。ロッカーに砂が入れられていたり、稽古着が水にぬらされていたことも何度もある、と亜弓さんは語る。この連載の第2回で紹介した一条ゆかり『プライド』のヒロイン・史緒をほうふつとさせるエピソードだ。

だが、マヤに勝って『紅天女』の上演権を得ることは違う。他の商業演劇ならば、話題性で自分を選ぶこともあるだろう。だが、月影千草の判断には、話題性や収益性は関係ない。自分が「紅天女」に選ばれるかどうかは完全に実力のみの勝負。そして北島マヤは、いまや相手にとって不足はない。真に自分の実力を、公にも自分にも証明するための唯一無二のライバル。それが亜弓さんにとっての北島マヤなのである。亜弓は思う。「立場も境遇もまったく違うのに、あなたはきっと他の誰よりもわたしの魂の近い所にいる…!」「わたしは努力してひとのいう“天才”になっていたにすぎないわ…! ほんとうの天才は…北島マヤ、あの子…!」

ここで亜弓のマヤへの評価は、「自分の方が上だと思い知らせてやる」と思っていた最初の頃の評価から180度転換している。ここから『ガラスの仮面』は、演劇しか取り柄のない北島マヤが演劇界のサラブレッド姫川亜弓に挑む、という物語から、努力を積み重ねる姫川亜弓が、天然の天才・北島マヤに勝てるかどうかという、もう一つの物語に転換する。いや、ここから二つの物語が同時進行し始めると言ってもいいかもしれない。単行本では20巻終盤にあたるこの場面は、その転換点である。

一方、芸能界追放されたマヤにとっても、亜弓さんは唯一、自分を信じて、「(また共に闘える日を)まってるわよ」と言ってくれた相手だった。この時点で、「紅天女」は姫川亜弓に仮決定している。ただし2年以内に北島マヤが、姫川亜弓が一人芝居『ジュリエット』で受賞した芸術大賞か、もしくはそれに匹敵する賞を獲得した場合、マヤは再び「紅天女」候補となり、姫川亜弓と「紅天女」を競うことができる。芸能界追放されているマヤには、この時点で立てる舞台は一つもない。しかし亜弓さんだけは「待つ」と言ってくれた。マヤは思う。「信じてくれていた…! 信じてくれていたんだ! あたしのこと…! 誰からもみはなされていたあたしを…! あのひとだけはわかってくれていた…!」

マヤは速水真澄に言う。「他の誰もが無理だって思っている中でただひとり…あの人だけがあたしを待つと…そういってくれたんです。」もしここで棄権なんかしたら亜弓さんは自分を軽蔑する。「亜弓さんに軽蔑されるくらいならあたし、死んでしまった方がいい…!」<亜弓さん…あたしの心の中のどこかにいつも亜弓さんがいる! あの人の影がある!>

マヤは亜弓がこの前に、自分のために乙部のりえを懲らしめるための喧嘩をかってでて、自分の汚名を雪いでくれたことを知る由もないが、この時から姫川亜弓はマヤにとって、唯一自分を理解してくれる大切なライバルになる。

亜弓とマヤ、それぞれにとってのお互いの存在の大きさ、その絆の強さたるや! である。

◆光と影:『ふたりの王女』

さて、そんな二人が、W主演として同じ舞台に立つ日がやってくる。姫川亜弓の相手役のオーディションを、マヤは他の候補者たちとの圧倒的な差で勝ち取ったのだ。演目は『ふたりの王女』。

王宮の中で蝶よ花よと育てられた花のような美少女アルディスと、父王からも疎まれ、牢獄の中で育った氷のようなオリゲルド。

華やかな美少女アルディスは誰が見ても亜弓さんに適役で、本人もマヤもそう思っている。ところが月影千草の提案で、マヤがアルディス、亜弓がオリゲルドをやることになる。予想外の配役だが、月影先生はマヤに言う。「亜弓さんはオリゲルドをやるにふさわしい才能をもっている。あなたはアルディスをやるにふさわしい才能をもっている。自分たちの表面にごまかされて気がついていないだけなのよ」

『ガラスの仮面』のその後の展開を知る読者は、のちのち、ほんとうにそうだよな、これこそが二人の本質。月影先生はよく見抜いていた、と思わされる。

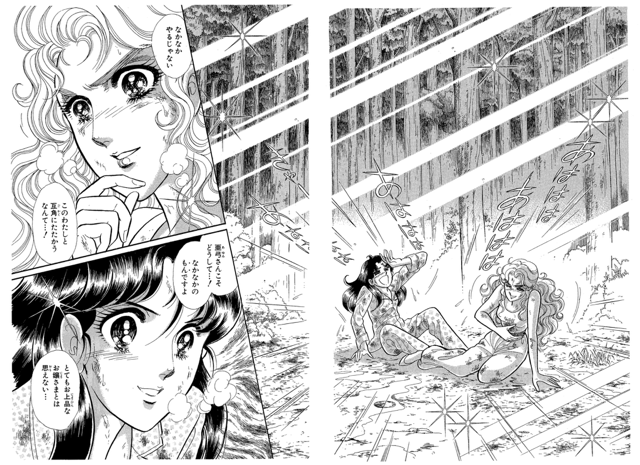

まったくの天然で、自分の才能に気づいておらず、闘争心をもたず、人を疑うことを知らないマヤ(アルディス)と、すべてに意識的で努力を怠らず、そのために激しい嫉妬心にさいなまれる姫川亜弓(オリゲルド)。対照的な「ふたりの王女」はまさにこの二人のためにあるような劇なのだ【図4】。

【図4】美内すずえ『ガラスの仮面』26巻(白泉社)106頁

オリゲルドのクライマックスのセリフが「わたしのこの敗北感はなんなのよ…! 女王であるわたしがどうしてあなたに敗北感を感じるの」「なぜなのよ、アルディス、なぜなの!?」であることも象徴的だろう。

マヤと亜弓はこの舞台を通じて急速に仲良くなる。配役発表の場でも「負けないわよ」「あたしこそ…!」と固い握手をかわし、「どうなってるんだ、この二人は……! ライバルどうしじゃなかったのか……!」とささやかれ、笑いあっている二人の姿に「あのお二人、ほんとうにライバルなんですか?」と言われるほどである。

なにより二人は、亜弓の提案で「役をつかむにはまず生活環境から」と、お互いの生活を入れ替えることにするのだ。すなわち、マヤは亜弓の暮らす、ばあやのいる豪邸へ。亜弓はマヤの暮らす地下劇場へ。

また月影先生のレッスンで、冷たい氷のような世界と、その外にある暖かい世界を実感として掴むために冷凍庫に閉じ込められた二人は、おしくらまんじゅうをして寒さをしのぐ。このレッスンの後、二人は喫茶店に入り、亜弓さんは「おしくらまんじゅうなんて久しぶりだったわ」。「なにか不自由してない?」と聞く亜弓さんにマヤは「亜弓さんてやさしいのね」。はじめて言われた、とコーヒーを噴き出す亜弓。つづいて亜弓さんは意外なことを言い出す。「ね、チョコレートパフェ食べる? わたし好きなの」とくにチョコレートのかかった生クリームのところが……と亜弓さんに言われたマヤは、生クリームとチョコレートを大盛で!とパフェを二つ注文【図5】。この場面は女子高生二人が初めて友だちになっていく場面のようで微笑ましい。

【図5】美内すずえ『ガラスの仮面』25巻(白泉社)75頁

はじめて亜弓さんの親しみやすさが感じられる場面であり、亜弓さんにとってマヤは、大切なライバルというだけでなく、<唯一の友人> と言ってもいいのかもしれないと思わせる場面である。なにせマヤは「他の誰よりもわたしの魂の一番近くにいる」のだ。

しかし、同時に亜弓さんは、マヤにどうしようもない強い嫉妬を感じてもいる。とくに『ふたりの王女』の終演後、この舞台で初めて演技ではなく登場人物そのものとして舞台の上で呼吸をしている実感があった、と感動して語る亜弓に対し、マヤがポカンとして、よくわからない、「あたしいつもそうだもの。舞台の上ではいつも別の人間になっちゃうものだと思ってたけど…」と言った時、亜弓がマヤに対してこれまで感じてきた漠然とした不安や敗北感は確信に変わる。

『忘れられた荒野』で狼少女ジェーンを演じるマヤの姿を見た時、亜弓は思う。「わたしはただの一度もあなたに勝ったと思ったことはないわ。ただの一度も……! わたしにとってそれがどんなにみじめなことか、あなたにわかって…?」「あなたさえあらわれなければ、わたしはこんな思いをすることもなかったわ…! 嫉妬してる…! わたしはマヤ、あなたに嫉妬している……!」

『忘れられた荒野』は芸術大賞を受賞し、マヤと亜弓は再び「紅天女」を競うことになるが、紅天女の所縁の地である梅の谷で行われたその試演の中で、神が憑依したように見えたマヤの姿は亜弓に、「北島マヤ…! あなたが憎い…!」とまで思わせるほどのものであった。

マヤの才能の前には自分の努力など無駄だ、どんなことをしても歯が立たない、これ以上みじめな思いをするのはいやだ、とまで追い詰められた亜弓は、逃げるように荷物をまとめ、梅の谷をもう一度見てから東京へ帰ろう、と早朝に宿舎を発つ。その途中で梅の谷に渡る吊り橋が腐って危険な状態になっていると注意され、引き返そうとしたところに、マヤがやはり梅の谷に行くために吊り橋を渡ろうとしていることに気づく。注意しようとして、このまま黙っていれば……紅天女は私のものに……と躊躇する亜弓。実際に吊り橋を渡って橋板が抜け、谷底に落ちかけるマヤを、間一髪で亜弓は助ける。そのあと、激しい後悔と自己嫌悪に襲われる姫川亜弓。

「自分が信じられない…! いつだって前むきだったわ。不正な手段で役を得たいと思ったことなど一度もなかった…! そんな人間は役者の風上にもおけないって軽蔑していたのに…」「自分の中にこんな醜い思いがあったなんて…!」「あの子さえあらわれなければ…! そうよ、あの子さえわたしの前にあらわれなければ、わたしは誇り高く生きていけたのに…!」

悲痛な叫びである。これは、負けるよりみじめだ。負け犬になりたくない…!という思いで、姫川亜弓は再び月影先生の元に戻って「紅天女」を競うことを決意する。

◆「強敵」と書いて「とも」と読む

のちに、亜弓さんがマヤに、この時のことを打ち明ける場面がある。二人の関係のクライマックスともいえる場面である。「わたしは女優として一度もあなたに勝った覚えがない…。敗北者はいつもわたしの方…」と、自分がこれまでいかにマヤに対して敗北感を抱いてきたか、具体的な場面を交えながら語る亜弓さん。吊り橋が腐っているのを知りながら「あなたなんて死んでしまえばいい…!」と見殺しにしようとしたことさえある、と。

「いつまでトボけているつもり? ほんとうは才能があるくせに気づかないふりして…あなたのそんなところが大っ嫌い!」

この亜弓の言葉は読者の思いを代弁しているとも言える(もちろん読者はマヤを「大っ嫌い!」ではないけれども、自分のマヤに対するなんとなくのもやもやを晴らしてくれる的確なこの言葉に、胸がスッとした読者も多いだろう)。

実際、ここまで亜弓の思いや、吊り橋のことを聞いても、「なんだか亜弓さんがかわいそう…」と涙ぐむマヤ=アルディス。私こそ亜弓さんの才能に嫉妬して、亜弓さんを見るたびに自信失くしてた、ずっと敗北感もってた──というマヤに、「では、おあいこというわけね」と、激しい平手打ちをくらわす亜弓さん。あなたはライバル、あなたなんかに「紅天女」はやらせない、という彼女に、負けずに平手打ちをくらわすマヤ。ここから二人の本音合戦が始まる(ここでの二人の言語化能力の高さよ!)。

「ずっとあなたが目障りだったわ。いつも劣等生みたいなその態度もきらい。卑屈なもののいい方も大っきらい…!」

「いつだって亜弓さん、とりすましていて自信たっぷりで、ほんとうの気持ちなんて話したことないじゃない!」

「あなたこそ、いつも自信なさげで、上目づかいにひとのこと見て、卑屈だったらありゃしない…!」

「あたしこそ亜弓さんみたいな高慢ちきは大きらい…!」「いつもとりまきつれて女王さまみたいにいばってるじゃない…!」

これに対して「勝手に集まってくるだけよ。ほんとうの友達なんてひとりもいないわ!」「わたしはいつだってあなたがうらやましかったんだから…!」という亜弓の言葉は本音だろう。

その後はほんものの殴り合いの喧嘩になり、「やっぱりあなたなんて助けなけりゃよかった…!」「おあいにくさま! あたしを助けたのが亜弓さんの運のつきよ!」と、やりあう二人。

「亜弓さんのネコッかぶり……!」「なんですって!? このオオカミ少女……!」

ひとしきりやりあった後に、お互い「なかなかやるじゃない」と笑い合う二人【図6】。

【図6】(上)美内すずえ『ガラスの仮面』41巻(白泉社)136-137頁/(下)同41巻138頁

「なによそれ、あなたにいわれたくないわね」「あたしがいわなきゃ誰がいうんですか。亜弓さんの正体知ってるの、あたしだけでしょ」と返して、最後にお互いに笑いあうマヤのセリフが心地よい【上図】。名場面である。

<「強敵」と書いて「とも」と読む>──殴り合って仲良くなるのは、なにも少年マンガの世界だけではない。二人はここで、ライバルとしてだけではなく、真にわかりあえる友人になったのだ。

そして、「紅天女」をめぐる二人の闘いは、これから本番を迎えてゆくのである。

*前後編で終わるつもりでしたが、じつはまだ結論が残っています。3回連載になってしまいましたが、次回、完結編です。

※本文中の台詞の引用は、読みやすさを考慮して句読点を適宜補っています。