第8回

『ガラスの仮面』~ライバルとシスターフッドの頂点(上)

[ 更新 ] 2024.04.25

おそらく日本でタイトルを知らない人はいないくらい有名な演劇マンガ『ガラスの仮面』。

これまでに累計5000万部以上を売り上げ、安達祐実主演でドラマ化もされ(野際陽子が演じる月影先生が、原作から抜け出してきたみたいだった!)、蜷川幸雄の演出などで何度も舞台化されています(この時の月影先生は夏木マリ。これもよかった!)。劇中劇『女海賊ビアンカ』が、全国から出演者を募集した「劇団つきかげ」によって上演されたこともあります。

また、作中で焦点となる作品『紅天女』は、能舞台化、オペラ化もされ、いずれも、ほんとうに素晴らしい、印象的な舞台でした。能舞台は「紅天女」そのものだし、オペラなんて、観ていて涙がにじんできたくらいです。

往年の大女優・月影千草が上演権を持つ、幻の傑作『紅天女』。この主演と上演権の後継者をめぐって、貧乏で平凡で演劇しか取り柄のない主人公・北島マヤと、映画監督と有名女優の娘というサラブレッドで、天才少女と呼ばれる姫川亜弓がしのぎを削る、というのが『ガラスの仮面』の主軸となります。

『花とゆめ』1976年1月号から連載が始まりましたが、途中から単行本化の際に大幅に描き直されることとなり、2024年4月現在、既刊49巻。日本中のファンが続きを待ち望んでいる状態です。特筆すべきは、この長い刊行期間の間に、ファンがしだいに、主役の北島マヤだけでなく、ライバルたる姫川亜弓をも応援するようになっていったということです。

つまり長い歴史のある少女マンガ史の中でも、姫川亜弓こそは、史上最高・最強のライバルキャラクターと言っていい。そしてもちろん、特筆すべきシスターフッド性もあり、少女マンガの「ライバルとシスターフッド」を考える時に、北島マヤと姫川亜弓以上の組み合わせはあり得ないと言ってもいいくらいです。

今回は、その北島マヤと姫川亜弓の関係が、どう唯一無二であり、連載開始以来どう変化してきたのか、二人の関係性を前後編で追っていきたいと思います。

◆パントマイム「逃げた小鳥」

『ガラスの仮面』ファンであれば、北島マヤと姫川亜弓の対決で最初に思い出すのが、パントマイム「逃げた小鳥」のエチュードであろう。

これは、シングルマザーの母と共にラーメン屋で住み込みで働いているマヤが、鬼気迫る手段でチケットを手に入れた『椿姫』の公演に魅せられ、主催劇団「オンディーヌ」の研究生募集の新聞広告を見て劇団を訪ねていく、というのが発端となる。しかし当然、レッスンには多額の費用がかかり、あきらめて帰りかけるところで、練習の声を聞いたマヤは、一目レッスンを見たいと思う。

窓の位置は高く、つま先立ちで高い窓枠にしがみついて覗き込むマヤ。気づいた団員たちはイヤそうな視線を向けるが、どうせあんな高い窓枠に長くしがみついていられるはずはないとひとまずはほうっておく。ところが、窓枠にかじりついたまま2時間も身動きしないマヤを気味が悪いと思った一部の団員が犬をけしかけ、それを目撃して止めに入ったのが、たまたま劇団を訪れた大都芸能の速水真澄と、若手劇団員の桜小路くんである。月影先生から、『椿姫』の舞台を一度見ただけで舞台のセリフをすべて覚えてしまった「おそろしい子!」としてマヤの話を聞いていた速水は、稽古の見学を許可するように言い置いて、『紅天女』の上演権の交渉をするために、劇団オンディーヌの演出家・小野寺と共に、黒夫人こと月影千草のもとにでかけていく。

しかしおさまらないのは劇団員たちである。入団志望者として来たのなら、さぞうまいだろう、と「パントマイム」という言葉すら知らないマヤに、「逃げた小鳥」というパントマイム(ある事柄を、セリフやモノを使わず、身体動作だけで表現する演技)をやるようにけしかける。マヤにはできないだろうことをわかっていて、である。

桜小路が庇おうとするが、この挑戦を受けて立つマヤ。

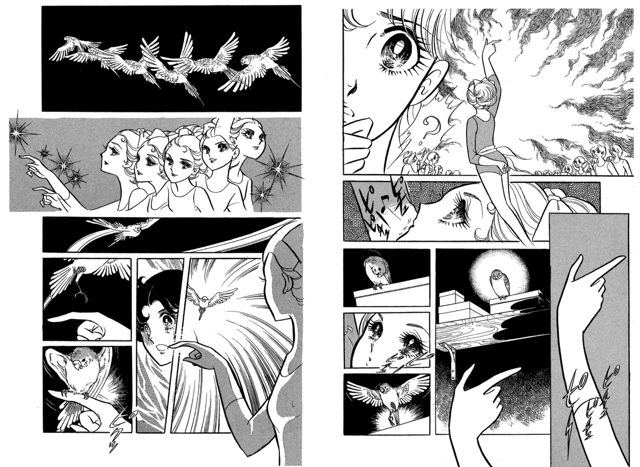

「エサをやろうとして…カゴの戸をあけたとたん、部屋の中に逃げた小鳥」「とんで逃げて、タンスの上、ちゃぶ台の上」【図1】

【図1】美内すずえ『ガラスの仮面』1巻(白泉社)128頁

しかしマヤの演技は団員たちには、バカみたいに同じ場所につっ立ったままのでくのぼうにしか見えない。口々にバカにする団員たち。

しかしそれを遮るのが姫川亜弓である。「でくのぼうですって? ほんとにそうだと思うの?」「あの子の目をみて! 鳥の動きを目で追っているのよ。あの子、まるでわたし達をみてないわ。目にはいらないのよ。おそらくどこかの部屋の中にいて、小鳥を追っているからよ!」

亜弓にはマヤが表現している鳥の動きが見えている。「あっと驚くまもなく今はもう、そう…高い棚の上…」しだいに青ざめていく亜弓。

亜弓の言葉に、その団員もマヤの演技の意味に気づく。「そういえば、高い所にとまった鳥を、どうしようかととまどっているわ…あの子! なんだか鳥があの子をからかっているみたい。あの子の目の動きだけで、目の表情だけで、鳥の動きがわかる…!」

けれど、それに気づかない他の団員たちは、「なにしてるのよ。つっ立ったままじゃない」「はやくつかまえなよ」

それに対してマヤは、「だ だって鳥が上の方にとまってしまって、どうやってつかまえていいか、わからないんだもの、あたし」。

爆笑する団員たち。一方で、にわかに険しさを増す亜弓の表情。

「先生! このパントマイムの続きをわたしにやらせてください!」声を出したのは亜弓。「…この人、逃げた小鳥をつかまえられないようですから」

再び湧きおこる爆笑。しかし亜弓がそこに立ち、クイと顔を上げると、ざわめきはピタリと収まる。そこで人差し指を横にして、すうっと片手をあげる亜弓。

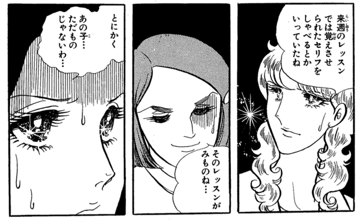

亜弓が鳥のさえずりのような声をたてると、高い所にいた鳥は、亜弓があげた人差し指に向かってゆっくりと飛び降りてくる。それを、見えない鳥籠の中に導き、鳥籠の蓋を閉める亜弓。見えない小鳥を、観客の目の前に実際にいるかのように現出させる、じつに見事なパフォーマンス。【図2】

【図2】美内すずえ『ガラスの仮面』1巻(白泉社)134-135頁

レッスン後の更衣室で、マヤのパントマイムを話題にして「ばかな子ねえ」と笑い合う団員たち。それに対して亜弓は言う。「おばかさんなのはあなた達の方だわ」

「本気で困っていたということは、あの子の演技は演技を通りこして本物になっていたということよ。あの子の目には、高い所にとまった小鳥が見えていたのよ。わたしにもみえたわ。あの子の目の表情だけで鳥の動作がね。あなた達はヤジに熱中していて気づかなかっただけ」

「たしかに演技そのものは稚拙だったけれど、あなた達の中でいったい誰が、生まれてはじめて突然命じられたパントマイムを、しかもズラリと人にとりかこまれた中を、熱中するあまり架空の鳥をとらえられないと本気で困ることのできる人がいるというの!」

これぞ「見抜く」ライバルである。最初から月影先生と亜弓さんだけは、マヤの類い稀な素質を見抜いている。

そしてこの場面は、じつはかつてのバレエマンガの定番を踏襲している。レッスン代を払えない貧乏な家の子が、レッスンを窓越しに覗いていると、先生(この場合は速水真澄)から招き入れられ、一緒にレッスンをすることになる。そして教室には、いつも主役を務めている美人でお金持ちのお嬢さまがいるのだ。

しかし、かつてのお嬢さまは取り巻きに囲まれて意地悪するだけの、まさに「悪役令嬢」だったが、『アラベスク』で、「真のライバルだけが主人公の素質を見抜く」という黄金律が確立された。『ガラスの仮面』は、かつての定番と共にこの黄金律を採用し、しかも「定番」を何倍にも印象的に使っている。

たとえば「レッスン場を覗く」ということは同じでも、ただ覗いているのではなく、マヤは、高い窓枠につま先立ちでしがみついたまま2時間も動こうとしない。この1点で、マヤの演劇に対する並外れた情熱を表している。

そして、招き入れられた先で見せることになるパフォーマンス。これもただ、主人公が上手なパフォーマンスを見せるというだけでなく、この場合は、マヤの演技も亜弓さんの演技も、それぞれに「すごい!」と見入ってしまう驚きを伴っており、しかもそこから先も繰り返されるそれぞれの本質を端的に表している。

すなわち、マヤは瞬時にその「役になりきる」「役を生きる」ことができ、一方、亜弓さんは、「観客に見せる演技」という点ではマヤよりも圧倒的に上をいっている。二人のこの異なる資質は、最新の『紅天女』の試演に至るまで、その先もずっと火花を散らし続けることになるのだ。

しかもこのエピソードではさりげなく、マヤをめぐる二人の男性、速水真澄と桜小路優が、共にマヤを助けてくれた存在として位置づけられている。

パントマイム「逃げた小鳥」のエピソードは、間に月影先生と、速水真澄と、敵役となる劇団オンディーヌの演出家・小野寺との会話を別場面で挟みながら、端的に余すところなく、『ガラスの仮面』の構成と魅力を伝えてくれているのだ。

◆マヤをめぐるライバルたち1:“舞台あらし”と演技の呼吸

マヤの終生のライバルは亜弓さんには違いないが、『ガラスの仮面』には、その他にもマヤに敵対するたくさんのライバルたちが登場する。

ここでは順に、そのライバルや敵役たちと亜弓さんとの違いを見ていこう。

まず最初に登場するライバルは、月影先生が全国から有望な俳優志望者を集めた「劇団つきかげ」の仲間たちである。ここでもマヤは課題に対する反応が一人だけ違い、先生ですらその意味を理解しないし、周囲もバカにしている。しかしその悪口を聞いて、月影先生だけは微笑むのである。そして、劇団員の中でもとくに優秀なものたちはマヤの演技の意味に気づく。

水無月さやかは言う。「こわいわね…」「あの子、言葉に対して本能的なカンをもってるわ」。マヤは、命令した先生本人でさえ気づいていなかった課題の持つ意味に、無意識に瞬間的に気づいて、本能的に反応しているというのである。仲間たちの顔はしだいに青ざめていく。ちょうど姫川亜弓がそうであったように。

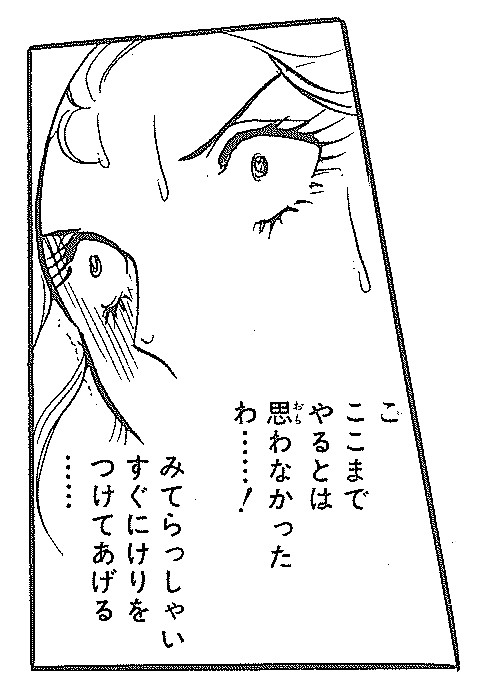

「来週のレッスンでは覚えさせられたセリフをしゃべるとかいっていたね」「そのレッスンがみものね…」「とにかく、あの子…ただものじゃないわ…」【図3】

【図3】美内すずえ『ガラスの仮面』2巻(白泉社)32頁

月影先生が指導するその「レッスン」のセリフというのは、「はい」「いいえ」「ありがとう」「すみません」の4つのみ。この4つの言葉のみで、あらゆる場面、あらゆる言葉に反応して舞台をもたせなくてはならない。それ以外の言葉を使ったら、その時点で失格。劇団員たちがわずかな時間で次々と失格していく中、そこに姫川亜弓が現われる。「何の練習かと思ったらずいぶん子供っぽいことをしていらっしゃるのね」

月影千草が紅天女の後継者を育てるために劇団を立ち上げたと聞いての敵情視察である。月影先生に代わって相手役をやりたい、ついては誰か選んでほしいという亜弓に対し、月影先生が選んだのはもちろんマヤ。ここで再び二人の対決が始まる。途中、<ここまでやるとは思わなかったわ……! みてらっしゃい。すぐにけりをつけてあげる……>という内語が入る姫川亜弓は、『エースをねらえ!』のお蝶夫人と同様、この時期まではまだ、「美人でお金持ちのお嬢さま」の「悪役令嬢」のイメージを宿しているように思える【図4】。

【図4】美内すずえ『ガラスの仮面』2巻(白泉社)57頁

そうした亜弓さんの変化はまた後述するとして、マヤの当面のライバルは、「劇団つきかげ」の中で最初にマヤの才能を見抜いた水無月さやかである。

劇団つきかげの旗揚げ公演は『若草物語』。まだCクラスのマヤがベス役に抜擢され、さやかは大きなショックを受ける。演技もうまく、ベス役の雰囲気にぴったりな彼女は、自分がベス役に選ばれることを期待していたのだ。しかし選ばれたのはマヤ。「おめでとう」とは言ったものの、いたたまれずその場を去るさやか。

しかし稽古に入ってもマヤの演技はいっこうに上達せず、ベス役もつかめない。「気持ちの裏づけがまるでできていない!」と何度も先生に叱られるマヤ。一方で、マヤに代わってベス役の1シーンを演じてみせたさやかの演技はじつに上手く、先生や周囲の喝采を浴びる。「きみがメグの友人のサリー役なんてもったいないな」と言われるさやか。彼女はじつはこっそりと、ベス役の稽古もしていたのだ。

やがて劇団内では、マヤをベス役から下した方がいいのではないかという声があがるが、月影先生に呼ばれたマヤの懇願で、1週間後に適役の再テストが行われることになる。その間の代役はさやか。1週間でマヤの演技がさやか以上にならなければ、マヤは役を下されるのだ。

むろん、この1週間の「ベスとして生きる」という特訓で、マヤはベスという存在を掴み、ベスになりきることができるようになる。とくに初日、前日に雨に濡れ、高熱を押しての舞台出演。瀕死のベスのシーンはじつに鬼気迫るものであった。

しかし劇団オンディーヌの小野寺たちの画策で劇評はさんざん。しだいに劇団つきかげを離れるメンバーも多くなるが、マヤの実力を認めた水無月さやかや、男装の麗人的な魅力をもつ青木麗など、主要メンバーは最後まで劇団に残ることになる。つまり、最初にマヤの資質を「見抜いた」ライバルたちは、その後の仲間となるのだ。

この後、演劇コンクールでの、マヤと亜弓による同じ『たけくらべ』の美登利対決、男優たちがマヤを妬んで妨害したため独り芝居となった『ジーナと5つの青いつぼ』の公演を挟んで、マヤは商業演劇・栄進座の舞台に、子守り役として出ることになる。子守り役の役者・結城麻江が、自分が目立とうとし過ぎておろされたからである。麻江はマヤに舞台で恥をかかせようと画策するが、他の役者なら動揺して舞台で立ち往生するような意地悪(具体的には本編で確かめて!)もマヤには通じない。

だが、麻江とは別の意味でマヤは「目立つ」。有名な“舞台あらし”という言葉がマヤに向けられるようになるのもここからである。とくに演技がうまいわけでもないのに、マヤが舞台に出ると観客の注意をさらってしまう。端役ならまだいいが、主要な役者はあの子と一緒に舞台に立ちたくない、というわけだ。

それが舞台関係者の間でも表立って語られるようになるのが『嵐が丘』のヒロイン・キャサリンの子供時代を演じた時である。月影先生は栄進座の頃からそれを予想していて、次の「劇団つきかげ」の公演でマヤに、セリフもなければ動いてもいけない「人形」の役を割り振る。マヤに、時には自分を殺して周りにとけこみ、他の役者と共に舞台を作る「呼吸」の重要さに気づかせるためである。

だが、マヤに真の意味で役の「呼吸」、他の役者との「やりとり」の呼吸に気づかせたのは、じつに姫川亜弓であった。

亜弓がヒロインの華族令嬢・月代を演じる『夢宴桜』の舞台で、事故に遭った女優の代わりにマヤが急遽、妾腹の娘・千絵を演じることになったのだ。思いがけない亜弓さんとの共演。しかし、“舞台あらし”と噂のある飛び入りに自分たちが「くわれる」ことを嫌った俳優たちがマヤの台本を差し替え、マヤは次の場に出る直前、自分が渡された脚本がまったく違うものであり、覚えたセリフが役に立たないことを悟る。設定は同じでも、ストーリーそのものが変わっていたのだ。それでも「千絵!」と呼ばれて舞台に出ていくマヤ。マヤは、これがどういう場面なのかまったくわかっていないにもかかわらず、舞台上で千絵として「相手に合わせる」ことに挑む決意をする。

舞台にいるのは、脚本をすり替えた俳優たち。ほんとうはここは千絵の長ゼリフのはず。マヤがセリフを知らないのを承知の上で、「なんとか言え!」とすごむ彼ら。それに対しマヤは、百合の花をキリと噛みしめることで応える。自分でしかけた罠にはまり、にっちもさっちもいかず舞台で立ち往生する彼らに、「歌彦さま、鏡子さま、お母さまがお呼びよ」と声をかけ、彼らが退場するきっかけを作ったのが、本来そこで登場するはずがないヒロイン・月代。演じるは姫川亜弓である。彼女は、硬直した舞台を救い、アドリブによって台本通りに先に進め、千絵にここで言うべきセリフ「こんな家、もう出て行ってやる!」を言わせて退場させるために出てきたのだ。

<思いもよらなかった…。北島マヤ、あなたとこんな形の共演になろうとは…!こんな形のたたかいになろうとは…!>

舞台の上にはマヤと亜弓の二人だけ。亜弓はマヤに向かい、月代としてのセリフでこれまでの千絵の境遇を語りだす。それが、この場面を一緒にアドリブで乗り切ろうという語りかけだと悟ったマヤは、亜弓が今、自分から引き出そうとしているのはどういう感情なのか、必死で「千絵として」読み取ろうとする。亜弓が自分から引き出そうとしているのは、はたして哀しみなのか、怒りなのか――? 怒りだ、と悟ったマヤは、「ええ…りっぱな父です…!」と、初めてアドリブで返事をする。

<みごと…! うけてたったわ、この子! これからが勝負…!>【図5】

【図5】美内すずえ『ガラスの仮面』9巻(白泉社)96頁

マヤにはこれがどういう場面なのか、まったく予想できない。姫川亜弓のセリフと呼吸だけが頼りである。マヤは思う。<あわせよう…とにかく亜弓さんに…。亜弓さんが怒ったらあたしも。亜弓さんが声を高くしたらあたしも。亜弓さんの目つき、表情、口ぶり手ぶりにあわせてみよう! そう! あわせてみよう、亜弓さんの呼吸に…!>

ここから二人のアドリブ合戦が始まる。月代と千絵としての、アドリブでの本物の喧嘩。二人の真剣勝負に、観客も圧倒されていく。

「相手のセリフ、身振り、表情を的確につかんで、それにあった演技をする。相手もまたそれにあわせる。もし、ひと呼吸でも乱れれば…、もしわずかでもあわせるテンポが狂えば…どちらかの真剣が相手を斬る…!」

丁々発止のやり取りが続く月代と千絵。しかし最後に千絵に言わせなければならない「こんな家、出ていってやる!」は、ストーリーを知らないで言うには、あまりにも重大なセリフだ。はたして亜弓はマヤからその一言を引き出すことができるのか――? 最後のとどめの一撃で、亜弓は千絵=マヤからその一言を引き出す。亜弓からマヤへの激しい平手打ち。「こんな家、誰がもう…! 出ていくわ! 出ていってやる……!」思わず叫ぶマヤ。

芝居は破綻なく続き、この難局を乗り切ったことで賞賛を浴びる亜弓。台本をすり替えた二人も口々にお礼を言いながら亜弓に駆け寄る。「それはどうも。これにこりて台本すりかえなんてつまらないことはやめるのね」彼女はすべてお見通しなのだ。

楽屋に引っ込んだ亜弓は思う。<北島マヤ…おそろしい舞台度胸だわ。内容もわからないというのによくあそこまでわたしについてきたわね。……全身全霊でわたしの呼吸をとらえようと必死だった…!><互角だったわ…! 4場の内容をしっているということで、わたしはただ有利だったにすぎない…!>

『たけくらべ』対決や「ヘレン・ケラー」対決などに比べると読者の記憶に残りにくいが、「はい・いいえ・ありがとう・すみません」の4語対決と並んで、この対決は重要である。なにせ “舞台あらし”という、役者としては最大の欠点ともいえる資質を、マヤはこの時、亜弓さんと演技の呼吸を合わせることによって克服したのだから。マヤの能力は、月影先生によるばかりでなく、姫川亜弓によっても引き出されている。いや、むしろ、月影先生の狙いは、最終的には常に姫川亜弓によって補填されているとも言えるのである。

◆TV界「華やかな迷路」:乙部のりえと姫川亜弓

「ヘレン・ケラー」役で、アカデミー芸術祭演劇部門の助演女優賞を受賞したマヤは、大河ドラマに出演することになり、これまで以上に有象無象がうごめくテレビという芸能界に放り込まれることになる。

たとえば、スポンサーがマヤの出番をもう少し増やせと言ったために自分の出番を減らされた女優・吉川。あるいは、マヤが起用されたCMのイメージキャラクターをそれまで8年やっていたプライドの高い大女優・山崎竜子。彼女にあくどい手で潰された若手の役者が何人もいるという話だ。

あるいはまた、大河ドラマの相手役で実際にマヤと恋愛関係になる里美茂の親衛隊(実際にナイフをちらつかせたりする)。そして、マヤが主演に決まった映画に、もともとは主役として内定していたという歌手・巴万里の熱狂的なファンたち(実際に、激烈な抗議文が送られてくる)。

こうした有象無象たちに囲まれた撮影中には、マヤが食べたパイにガラス片が入っていたり、衣装の襟にカミソリが仕込まれていたり、マヤがつかまる帆船のマストの支えのボルトが抜かれ、マストが危険に傾く中で停電になったり、タオルにコショウが仕込まれていたり、これから撮影という時に上から雑巾バケツの水を浴びせかけられたり、撮影で使うお手玉の糸が切られていて途中でバラバラになったり……およそありとあらゆることが起こる。

しかし、なんといっても、小さないやがらせにとどまらない大物の敵役は乙部のりえだろう。ただ熊本弁が話せるだけで採用された端役の共演者としてマヤに近づき、さえない田舎娘を装ってなれなれしく距離を詰め、マヤに憧れているからと付き人までかってでる。しかしその正体は、全日本高校演劇大会で個人大賞をとり、東京の大手劇団や芸能プロから何度も誘いがあったという、じつはたいへんな美少女である。なぜその彼女が田舎娘を装って北島マヤにまとわりついていたのか? 折あらば、北島マヤに取って代わるためである。人気急上昇中の北島マヤを潰して、そのすべてのあとがまに坐れば、労せずしてスターの座が手に入る。一から自分で人気を獲得していくよりずっと早い。

そしてチャンスはやってくる。行方不明のマヤの母親を速水真澄が、最高のタイミングでの母子再会という演出を狙って、情報を遮断し療養所に隔離していたのだが、娘の成功を知ったマヤの母がサナトリウムを抜け出し、死亡してしまったのだ。ショックで抜け殻のようになるマヤ。

「スキだらけだわ…! あの子…! いまなら全身スキだらけ…! このチャンス、なんとしても生かさなければ」ほくそ笑む乙部のりえ【図6】。

【図6】美内すずえ『ガラスの仮面』16巻(白泉社)28頁

彼女は母親の死の真相を最悪の形でマヤに告げ、自棄になったマヤに酒を飲ませ、仕込んでおいた「暴走族と共に酒を飲んで海岸で一晩中遊んだあげく、舞台の初日に穴をあけた」というスキャンダルを作り上げる。もちろん初日の舞台の代役は乙部のりえ。これによってマヤは芸能界追放となり、マヤの演技をコピーして後釜に坐った乙部のりえは一気にスターダムを駆け上がる。

だが、ここで黙っていないのが姫川亜弓である。乙部のりえと彼女が組んだ芸能プロがやったことを知った姫川亜弓は、乙部のりえに思い知らせることを決意する。その手段は、乙部のりえが北島マヤの代役でなく初めて自分自身が主演する劇『カーミラの肖像』に、バイプレイヤーであるカーミラ役として出演すること。そのために姫川亜弓は、ふだんは絶対に頼みごとをしない自分の父親に頭を下げる。目的は、乙部のりえに格の違いを思い知らせること。自分との、そして北島マヤとの、役者としての「格の違い」を、である。そのために姫川亜弓は稽古の時には演技力をおさえ、初日の本番でその実力を全開にする。このときの亜弓さんのセリフがしびれる。

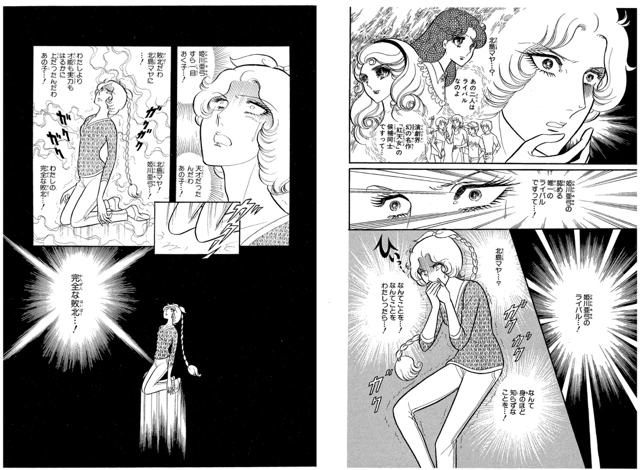

<きょうの舞台、役者は実力と才能だけがものをいうのだということを思いしらせてあげる……! あなたとわたしの実力の差をはっきりと思いしらせてあげる…! そして北島マヤとの才能の差を……!><北島マヤのためにも…! 思いしらせてあげる…!>【図7】

【図7】美内すずえ『ガラスの仮面』17巻(白泉社)29頁

女優としてのプライド? たしかに。だが、これがマヤに対するシスターフッドでなくて何であろうか!

姫川亜弓が演じるのは、稽古の時とはまったく雰囲気の違う、淋しく優しい微笑みに吸血鬼になった少女の哀しみがにじむ女吸血鬼カーミラ。観客は皆、主演の少女ではなくカーミラに惹きつけられる。「くわれてしまうわ。このままでは……!」と思った乙部のりえは、カーミラの後ろ姿しか見えないような立ち位置の工夫をするが、それでも、観客は、その「後ろ姿」しか見ない。ここへきてようやく、姫川亜弓がとんでもない天才であることに気づく乙部のりえ。

カーテンコールでは、おもいがけなく客席から現れた姫川亜弓の姿にアンコールが鳴りやまず、誰一人として乙部のりえのことなど気にもかけない。評論家も言う。「誰がやっても同じでしょう」「北島マヤの代役で人気をとったのも一時的なものでしょう。北島マヤの人気のあとをうけついだだけじゃないすかね。乙部のりえ自身の才能はきょうの舞台でよくわかったですからね」

彼女がマヤを引きずり下ろした画策のすべては、実力を見限られて地に落ちたのである。乙部のりえは思い出す。北島マヤは姫川亜弓の認める「唯一のライバル」と言われる存在であったことを。

「姫川亜弓のライバル…! 北島マヤ…?」「姫川亜弓すら一目おく子…! 天才だったんだわ、あの子…!」「わたしよりも才能も実力もはるかに上だったんだわ、あの子…! わたしの完全な敗北…! 完全な敗北…!」【図8】

【図8】美内すずえ『ガラスの仮面』17巻(白泉社)78-79頁

この舞台によって記者たちも気づく。「ライバルってことは、北島マヤもきょうの姫川亜弓と同じくらいの才能の持ち主ってことだよな」「乙部のりえなんかとはまるで較べものにならないくらいの才能の持ち主だったんだ、あの少女…」

おそらくこのエピソードほどマヤと亜弓の立ち位置と関係性を浮き彫りにするものはないだろう。誰もにわかりやすい才能を持つ姫川亜弓と、一見わかりにくいが、底知れぬ才能を持つ北島マヤ。「唯一無二のライバル」。

そして、マヤの才能を「見抜く」者はマヤの味方となり未来へと通じ、その才能を見抜けない者は無残に敗北してゆく。これがじつは、『ガラスの仮面』の隠れた黄金律である。そして姫川亜弓は、月影先生と並んで、最も大きな「見抜く」才能を持っている。

だが、マヤと亜弓の関係も、最初からこうだったわけではない。次回は、その変化を見ていくことにしたい。

*さて、『ガラスの仮面』を読んでいないみなさんはいらっしゃらないですよね? 49巻ありますが、読み始めたらやめられないのはうけあいなので、もしまだ未読の方がいらしたら、ぜひこのGWにでも読破して、後編をお待ちください。

※本文中の台詞の引用は、読みやすさを考慮して句読点を適宜補っています。