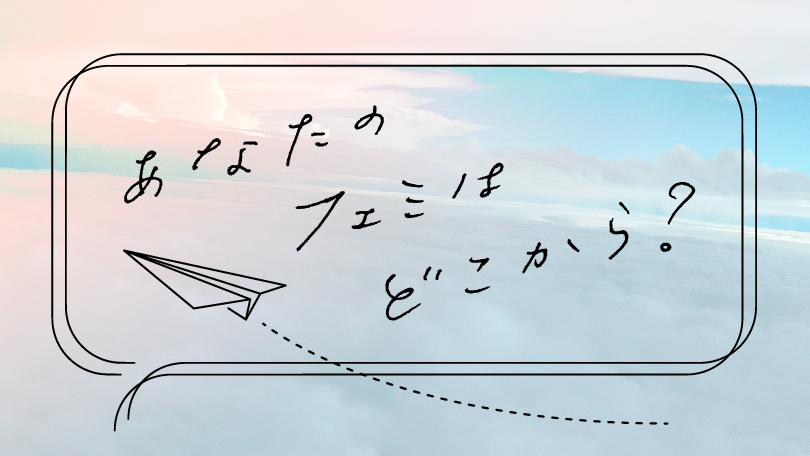

第8回

The Powerless Do Have Power. 金井冬樹

[ 更新 ] 2024.07.26

当時気鋭のファッションブロガーとして有名だったタヴィ・ケヴィンソンとエマ・ワトソンが対談で、ビヨンセのMVにおける性的な表現について議論する記事を読み、「ビヨンセのMVのようなポップカルチャーの中の表現も、フェミニズム的な視点で語れるのか」と、新鮮に感じたのを覚えています。

その頃、僕はちょうどzine(ジン、個人や少人数による自主制作の出版物)に出会い、手当たり次第にzineを読んでいた時期でした。なかでもパーソナル・ジンと呼ばれる、作り手自身の経験や日記、好きな音楽や映画などについて書かれたzineに強く惹かれて、大文字の歴史では語られない暮らしや個人史が読めるのを楽しんでいたのですが、その中で「ライオット・ガール」という言葉に出会いました。

ライオット・ガールとは、80年代末~90年代のアメリカ(をはじめとする主に英語圏)で、男性優位のパンク・シーンに異議を唱え、女性たちが主体となって新しくシーンを作ろうとしたパンク・コミュニティ内の運動です。ライオット・ガール・ムーヴメントも知れば知るほどフェミニズム的なのですが、その中でzineが活用されていたことを知り、一層興味を引かれました。

紙とペンとコピー機があれば作れる気軽さ、ティーンの女の子たち(だけじゃないでしょうけど)が授業中に交換する小さな手紙のような親密さ、そうしたzineの持つ「女子供のものと揶揄されがちな」特徴が、商業的だったり男性中心だったりするメインストリームのパンク・シーンと距離を置きつつ、連帯感を高めたり議論を深めたりするのに役立ったようです。可愛いシールや手書きの文字やイラストを多用したポップな体裁なのに、内容はシリアスだったり政治的なメッセージだったりする、そんなライオット・ガールのzineやそれに影響を受けたzineに頭を殴られるような衝撃を受け、「こういうの、自分もやってみたいな!」と思った体験が今の自分に繋がっているような気がします。

ライオット・ガールやzineについて詳しく書かれた書籍『ガール・ジン 「フェミニズムする」少女たちの参加型メディア』(アリスン・ピープマイヤー著、野中モモ訳、太田出版)を読んだ際、zineが誕生するはるか昔、婦人参政権運動の時代からzineのような小さな紙のメディアが活用されていたことを知り、そのあたりからフェミニズムがグッと身近に感じられるようになりました。

ここまで読んで、僕のフェミニズムとの出会いがずいぶんお気楽だなと感じた読者もいるかもしれません。自分でもそう思います。しかし、パーソナル・ジンやライオット・ガール・ムーヴメントに惹かれるメンタリティを持つようになった背景をお話しすれば、もう少しシリアスに受け取っていただけるのではないかと思います。

思い返すと、僕は物心ついたときから、いわゆる「家族規範」に沿わない家庭で育った人と仲良くなる傾向にありました。子供の頃仲の良かった友達の家庭はある新興宗教の熱心な信徒でしたし、初恋の相手も、人生で一番長く交際したパートナーも、シングルマザー家庭に育った人でした。思春期にはインターネット上で親や兄弟との関係がうまくいっていない同世代と交流したり、上京後に大学で出会って仲良くなった友達は、たいていそれぞれに複雑な家庭の事情を抱えていました。これはなぜなのだろう? と考えると、一言で言えば、彼らが「普通の社会」から仲間はずれにされる痛みを知っている人たちだから、ということになるかもしれません。

親が周りとは違う信仰を持ってるせいで、あるいはそれを強要してくるせいで、親が2人いないせいで、家族に障害や病気があるせいで……、そうした様々な理由で「あ、自分は他の人が経験しなくてもいいことを経験するんだ」「それでも生きていかなければいけないんだ」と気づいてしまった子供の戸惑いは、程度の差こそあれ、その後の人生に影響を与えると思います。

今、自分の子供時代を振り返ると、病気と障害を持った兄弟のいる家の中で、自分だけは親に迷惑をかけまいと気を遣って妙に大人びた子供になってしまった上に、セクシュアリティを自覚しないまでも自分は周りと何か違うと感じ、さらに周りにもそれを気づかれてしまっていた僕は、相当なストレスを抱えていたと思います。そんな中、「おばあちゃんが朝5時からお経唱えててうるさいんだよね! 線香臭いし! 俺も将来アレやらなきゃいけないんだよ!」と、笑っていいのかわからないジョークで笑わせてくれる友達は、心の支えでした。

体育の時間、男の子たちが盛り上がる球技に全くついていけない僕と、ついていくことはできるけどなんだか冷めた目で見ていた彼は、おそらくそれぞれ違う意味で「こいつらと同じ場所では生きられないんだな」と子供心に感じていたのではないかと思います。社会が自分の味方をしてくれると感じている元気な男の子たち、そもそもそんなことを考えずに済む人たちとは、いずれ別の生き方をするのだろう、と。

このとき感じたこの感覚が、良くも悪くも僕の人生の核に近いところにあると、今になって感じます。作品を作るときにも、かつての自分や、自分が出会ってきた、急いで大人になった人たちのための何かが作りたいという想いが念頭にあります。

僕の大好きなパーソナル・ジンの魅力のひとつは、多数の読者に読まれることを想定していないため言いたいことが言える、つまりセーフスペースを確保したうえで話ができることです。必然的に「話す相手を選ぶ話題だけれど、話さずにはいられないこと」が書かれる傾向が強く、それは、いつかの友達の笑っていいのかわからないジョーク──傷ついてもやり過ごさなければいけないときの、乾いた、怒りと悔しさと諦めがないまぜになったあのユーモアを思い起こさせ、勇気を与えてくれます。

そして、そんなzineが飛び交ったというライオット・ガール・ムーヴメントは、想像するだけで泣きながら腕を広げて飛び込んでいきたくなる、そんな魅力を感じさせます。小さなzineの書き手たちが、「世の中が自分を受け入れないなら、こちらから世の中を変えてやろう」と、脱獄犯がスプーンでトンネルを掘るように、社会に小さな穴を開けようとした。さらに脱獄犯同士で手を取り合おうとした。そのことを想像すると、そのフェミニストたちは自分の仲間だと心から感じるのです。大げさな言い方をすれば、世界の転覆を狙う同志のように。

インターセクショナリティという概念で「普通」の定義を何度も何度も問い直してきたフェミニズムは、僕にとって大きな希望です。「普通」の定義が更新されれば、僕が子供の頃に感じた「普通の社会」から仲間はずれにされる感覚を、未来の子供たちは持たずに済むかもしれないからです。そのことを胸に、これからも自分なりにフェミニズムを実践していけたらと思います。

ここから先は蛇足かもしれませんが、男性の書き手としてこの企画に呼んでいただけたことを受けて、最近考えていることを書きます。

男性にとってフェミニズムとの距離感は難しい面もあると思いますが、単に女性に対して反省を示したり感謝したり、女性を守ろうとすることではなく「男性も女性も、いずれかに当てはまらない人も、ジェンダーによる差別を受けない社会を目指すこと」や「階級や障害によるあらゆる差別のない社会を目指すこと」、つまり自分の今いる場所から差別をなくそうと努めることが、フェミニズムへの参加につながるのだと思います。

そして、こういう言い方をすると、単に差別解消運動とかヒューマニズムと呼べばいいと思われるかもしれませんが、女性の被る性差別から運動が始まったことや、構造的なジェンダー不平等はいまだ根強くあることを忘れないために、フェミニズムという呼称が使われているのではないでしょうか、ということを申し添えておきます。

金井冬樹(かない・ふゆき/旧筆名 カナイフユキ)

長野県生まれ。イラストレーター、コミック作家として活動しつつ、エッセイなどのテキスト作品や、zineの創作を行う。2015~2017年に発表したzineをまとめた作品集『LONG WAY HOME』(SUNNY BOY BOOKS)のほか、ケイト・ザンブレノ『ヒロインズ』(西山敦子訳、C.I.P.Books)、レベッカ・ブラウン『ゼペット』(柴田元幸訳、twililight)の装画などでも知られる。