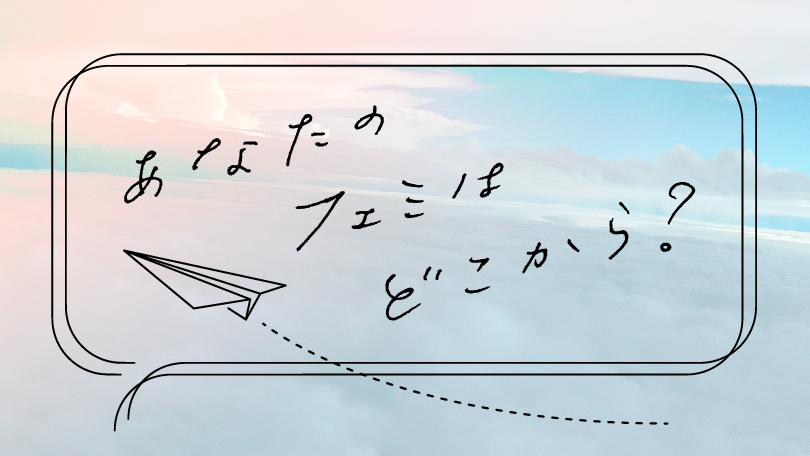

第5回

i am a feminist. 藤高和輝

[ 更新 ] 2024.06.19

自分が「良いフェミニスト」なのか「悪いフェミニスト」なのか、私は知らない。むしろ、どちらかというと、「私はフェミニストとしては不十分だ」と感じていたりする。「バッド・フェミニスト」もしくは「駄フェミ」だろうか。だが、いずれにせよ、私はフェミニストだ。それだけは譲れない。

私には――そして、それは私に限ったことではないが——複数のアイデンティティがある。しかし、「フェミニストである」ということは私にとってもっとも大切なアイデンティティである。それは、フェミニズムが、自己や他者、そして、この社会的世界にどのように対峙して生きていくのかを私に教えてくれたからだ。「フェミニストであること」は「私の生」と決して切り離すことができないアイデンティティなのである。

私は幼少の頃からたくさんの「ハテナ」を抱いていた。そして、その「ハテナ」は時を経るごとにいつしか「息苦しさ」に変わっていったように思う。

幼い私の目には「乱暴」で「横暴」にしか見えないクラスの男子が「男らしい」とされるのはなぜなのだろうか。女の子と男の子がいっしょに遊ぶのが奇異や好奇の目で見られるようになるのはなぜなのか。なぜ、父は仕事から18時ごろに帰ってきた後、家のことを一切せず、リビングの真ん中であぐらをかいているのか。なぜ、母はそれを見て平然としていられるのか。二人がさもそれを当然のように、機械の歯車のように粛々と生活を回すことができるのはなぜなのか。男の子が「泣き虫」なのはなぜバカにされ、「矯正」の対象になるのか。「女らしさ」とか「男らしさ」とは何なのか。あるいは、「女であること」や「男であること」とは一体何なのか。そして、私は「男らしく」あらねばならないのだろうか……。小さな私にとって、それらすべてが謎だった。世界はハテナの集積場である。

私はたくさんのハテナを抱えていたが、それに対してまともな回答がもたらされたことはなかった。「それはそういうものだからそうなんだ」——世間のなかで「常識」とか「フツー」と呼ばれているものはいつも、そんな風に説明される。「常識」はつねにトートロジー(同語反復)なのだ。トートロジーがハテナを、モヤモヤを、違和感を、晴らしてくれることはない。少なくとも、私の場合、納得のいく説明がもたらされたことはなく、ハテナはハテナのまま、少しずつ、だが確実に、私のなかにどんどんと降り積もっていった。

今から思うと、フェミニズムに出会うまで、私にとって、世界は気味の悪いものだったのだと思う。「不思議の国」に迷い込んで、納得できないことだらけでたくさんのハテナとモヤモヤを抱えて、ときにイライラするアリスのように。

とくに、高校生の頃にはひどく孤立感があった。ジェンダーに限ったことではなくて、世界にはたくさんのハテナが渦巻いているのに、周囲の人たちはそのことになんの疑問も感じていないように見えて(もちろん、実際のところはわからないし、私と同様に感じている人もいただろうが)、自分自身も、そんな周囲に必死になってなんとか溶け込んで道化を演じているような、そんな感覚がつねにつきまとっていた。

ある日、高校生の時、クラスメイトのお節介な女の子の友だちが「なぜ、かずきはモテないのか?」という(興味のない)話題をはじめて、「かずきは「男らしくない」からだ」と言われた。再び、私の頭のなかはハテナでいっぱいになった。「男らしさ」なんて私はいらなかったし、まっぴらごめんだった。それに、その「男らしさ」とやらがあれば「モテる」という理屈もまったくわからなかった。というか、そもそも、彼女が言った「男らしさ」とやらが何を指しているのかもいまいちピンとこなかった。それは多分、見た目とかの話ではなくて、なにか精神的な(?)、漠然としたもので、おそらくだが、ひとをグイっと引っ張るような強引さのようなものを指しているらしいと理解したのだが(この理解が合っているのかも正直わからない)、一体、そんな独善的な人間のどこが魅力的なのか、さっぱりわからなかったし、そんな人間には死んでもなりたくなかった。私はヘラヘラ笑ってその場を済ませたが、私の周囲の小さな世界でさえ、私のあずかり知らぬ、まったく理解不能なロジックで回っているらしく、どうにも気味が悪かった。

高校も3年生になった頃、いよいよ、世界はおかしいと確信するような、そんな出来事があった。それはジェンダーのことではなくて、当時、イラク戦争時に「イラク人質事件」が起きて、香田さんという方がイラクで拉致されたときのことだ。そのとき、世論は「拉致された香田さんは自己責任。だから、死んでも文句を言えない」という論調が強かった。私は素朴に、そんなバカな、と思った——ひとりの人間の命がそんな簡単に、粗末に片づけられていいわけがない、と。それはあまりにも自明の真理だと私は思ったし、いまでもそう確信している。

そんなある日、クラスでディベートが行われた。そのテーマはまさに、「香田さんは自己責任か否か」というものだった。当然、私は「No」の立場だった。そして、多くの友だち、クラスメイトもきっと同じ意見だと信じていた。ところが、蓋を開けてみると、40人近くいたクラスのなかで「No」に手を挙げたのは私と、あと一人くらいだったと思う。視界が黒くなったのを、よく覚えている。クラスのほとんど全員が香田さんを見殺しにして、平然としている、そんな光景はグロテスク以外のなにものでもなかった。「友だち」と思っていた人たちがみな、急に、恐ろしい存在のように見えてきて、ひどく怖くなり、すさまじい孤立感を覚えた(現在、「自己責任」は一般化し、新自由主義の社会における「常識」となっているが、私の個人史的な視点から言えば、「自己責任」という言葉の日本社会における急速な拡大、一般化は、香田さんの死から始まったように感じている。ある意味では、私たちはいまだ香田さんの死を哀悼できていないのだ)。

高校卒業後だったと思うが、私がいまでも「恩師」と心のなかで呼んでいる人と出会った(私は1浪していて、高校3年生の頃から同じ予備校に通ったこともあり、この辺の時系列の記憶はやや曖昧である)。その人は、当時通っていた予備校の講師の人だった。その先生の「雑談」が好きだった。授業の内容よりも、その「雑談」のほうが大好きで、私がその人の授業を受けるのはその「雑談」を聞くためだった。あとで知ったことだが、その人は在野の研究者で、文学や現代思想、フェミニズム、ポストコロニアル理論などを研究している人だった。だから、その「雑談」も色んな切り口から現行の政治を批判するものが多かったし、ときには教材の文章としてあった小説のなかのジェンダー観に「難癖」をつけていたりした。そんな話を聞くのが楽しくて、よく話すようにもなり、そのうち、いつのまにか、その恩師が主宰している小さな読書会にも(おずおずと)参加するようにもなっていった(多分、そこでの会で私が理解できていたことは内容の1割くらいだったと思うけど)。

その恩師の紹介で1冊の本に出会うことになった。それがベル・フックスの『フェミニズムはみんなもの』だった。もし、人生を変えた本をあえて1冊だけ挙げろと無茶ぶりをされるなら、私は迷わず、この本の名を即答するだろう。ちなみに、その次がジュディス・バトラーの『ジェンダー・トラブル』だ。というか、本当はこの2冊のあいだに順番なんかつけられないけど……。それくらい、この2冊は私にとって本当にかけがえのない宝物だ。

フックスは本を介して、私のハテナに真正面から丁寧に応えてくれた。それは私の人生のなかではじめての経験だった。私のハテナが、私のモヤモヤが、私の違和感が、どんどんと解きほぐされていく。その感動と知的興奮をいまでも忘れることができない。そして、フックスは、私が感じ、抱え込んでいた、そのハテナの感覚は正しいのだと肯定し、背中を押してくれたような気がした。

ちなみに、余談になるが、私は本当に学のない人間で、高校3年生の夏に受けた模試での偏差値は40台で、それまで本を読む習慣もなかった。中学生の頃、『ハリー・ポッター』に手を出したが、一冊も読み通せなかったほどだ(今となっては、下手にハマったりしなくてよかったが)。だから、フックスの本も、当時は内容の半分もきちんと理解できてはいなかったと思う。それでも、彼女の本の核心にあるメッセージは、確実に私に届いた。フックスは私にとって、もちろん、フェミニズムを教えてくれた人であるのだが、それと同時に、読書や学問の面白さを教えてくれた人でもあったことになる。

フックスは私に「フェミニストになること」がどんなことであるかを教え、そして、「フェミニストになること」を勧めてくれた。ジェンダー規範や性差別をはじめとした世界の理不尽に反対して声を上げていいこと、自分が社会から享受している特権と向き合うことの大事さ、そして、ジェンダー規範に囚われずに生きていいこと……。私はフックスに大いに励まされて、それ以降、フェミニストになった。

フェミニストになることによって、私の生はがらりと変わった。私は世界を素朴に受け入れるのではなく、むしろ、世界を批判的に疑い、問うようになっていった。また、私自身が世界のなかでどんな社会的位置にいるのか、様々な視点から自己批判的に考えるようになった。そして、なにより、私は私自身の生をどのように生きるのか、私が生きたい生とはどのようなものかを必死に考えるようになった。それから、私はフェミニズムをはじめとした様々な本を読み漁り、読書会や研究会に通ったり、様々なアクティヴィズムにも関わるようになった。結果として私は研究者になったけれど、たとえ研究者にならなかったとしても、私はこれらのことをつづけていただろう。それらは「研究」というよりも「ライフワーク」のようなものだった。私は相当な熱意をもって、色んな本を読み漁るようになったが、後に知ったフックスの『学ぶことは、とびこえること』にある次の言葉を読んで、大いに首肯した。そこに書かれていたのは、私の姿とも重なるところがあったからだ。

つらくてならなかったから、わたしは理論に向かった。心の痛みがあまりに強すぎてもうこれ以上、生きていけそうもなかった。わたしは藁をもつかむ思いで理論に近づいた。わかりたかったのだ。自分のまわりで、そして自分のなかで、いったい何が起こっているのかを知りたかったのだ。何はともあれ、このつらさを払いのけたかった。そのときのわたしは、理論に癒しの場を見ていたのだ。 (フックス, 2023, p. 107)

私はフックスと出会って、それから必死に「理論」に手を伸ばしたが、それは「自分のまわりで、そして自分のなかで、いったい何が起こっているのかを知りたかった」からであり、なんとか「生きる」ために「理論」を欲したのだった。

しかしながら、フェミニストになってからの私の道のりは決して平坦なものではなかった。むしろ、今にして思えば、いわば「強すぎるフェミニスト意識」によって「拗らせて」いたところがあった。

私がフェミニズムに出会うまでにも感じていた「男であること」への違和は、フェミニズムに出会って以降、どんどん膨れ上がっていくことこそあれ、減じることはなかった。フックスを介して、フェミニズムは私に「男らしくある必要はない」と教えてくれた。そのメッセージにたしかに勇気づけられながら、しかし、それでも、「男であること」自体への違和は拭い去れなかったのだった。

その「違和」をどのように理解すればいいのか、私はすっかり途方に暮れていた。その「違和」は、「男らしさ」といった「性別役割」に対するものにすぎないのか。それとも、「男であること」自体になのか。私は「女になりたい」のか。しかし、この違和は「女になりたい」というほど、はっきりしたものではなかった。当時は日本国内ではノンバイナリーという言葉はなかったし、また、関西圏のクィア・コミュニティで用いられていたXジェンダーという言葉は知っていたが(正確には、そのときは「FtX」や「MtX」という言い方が主流だった)、知り合ったごく少数のXジェンダーの人たちの姿に自分を重ねることもできずにいた。私のそんな状態を聞いて、クィアな知り合いから「トランス見習いだね」という言葉を受け取り、その「トランス見習い」という言葉がなんだか温かくて、当時は一番自分にしっくりくる言葉に感じられもした(いまでも、「トランス見習い」という言葉は温かみのある素敵な言葉に感じている)。

しかし、それでも、20代のほとんどの間、私は、この「違和」の存在をむしろ否定する方向に躍起になっていた。私の生真面目な性格も相混じってか、私の強烈な「フェミニスト意識」が、それを「性別違和」と認めることに反対したのだった。私のなかの「フェミニスト意識」は次のように、私を詰問し、私を離さなかった――「それはむしろ、「男性特権」から逃げることではないのか? 男性特権から逃げるための口実ではないのか?」 そう、私は完全に「拗らせて」いた。「自由の実践」であるはずの「フェミニズム」に、かえって縛られる、そんな自縄自縛に陥っていたのだ。

ちょうど、そのころに書いた論文が「アイデンティティを引き受ける――バトラーとクィア/アイデンティティ・ポリティックス」である。その論文の最終節を、私はかなりの躊躇を感じながら、半ば強引に、あるいは自分の感情や状態を言語化しきれないまま、書いた。そこで、私は自分が「男」であり「異性愛者」である、と書いたのだった。自分で書いたはずのその言葉は、私のなかにしこりのように残った。当時、そんなモヤモヤがあったからだろう、私のクィアな友人に読んでもらったことがあった。その友人はこう言った、「んー、私から読んでも違和感があるけど……。かずちゃんって、私のなかだとクィアって認識だからさ」。その友人が感じた違和を当時の私も抱えていて、しかし、どうしても言語化できなかったのだった。

私はトランスジェンダーなのだろうか? 「男であること」に嫌悪を感じ、フェミニンなカワイイものに惹かれながら、でも、「女になりたいのか」と問われれば、戸惑う。あるいは、これはそもそも「性別違和」と言ってよい代物なのだろうか? そんなことはおこがましいことで、もしかしたら、無意識の内に「男性特権」から逃げようとしている「マジョリティの自己逃避」にすぎないのではないか……? こんな風にグルグルとした思考が止むことはなかった。長い間、私はすっかり「トラブって」しまったのだった(その「トラブル」にずい分長い間、親身に付き合ってくれたのが、バトラーの『ジェンダー・トラブル』だった。竹村和子さんが訳してくれた『ジェンダー・トラブル』はすっかり擦り切れてボロボロだけど、その本には10年以上の私の葛藤が刻まれているように感じる)。

幸か不幸か、私に転機が訪れたのは(これもまた、今思えば、だが)、鬱病を患ったことだった。精神科に通い始めて今年で8年目になるから、私が30歳頃のことだ(ちなみに、「メンヘラである」ということも私の大事なアイデンティティのひとつだ)。この文章の流れで鬱病の話をすると、「性別違和」が「原因」と思われるかもしれないが、「鬱の原因」なんて、私の方が知りたいくらいだ。発症したとき(といっても、通院する前から兆候はあったから、厳密にいつ発症したのかもよくわからないが)、色々と重なっていた時期ではあったし、少なくとも無理をしていたことは間違いないだろう。だから、私の鬱は別に「性別違和」が「原因」ではないと思う(じゃあ、まったく関係ないのかと言われれば、それはそれでわからないが……)。

いまでこそ、メンタルヘルスに関して、ある程度の知識を身につけたり、自分の症状の傾向を理解できるようになったものの(ちなみに、現在の医師からは、社交恐怖症(昔で言う「対人恐怖」)と鬱状態の混合状態と言われている状態である。まあ、だから、今に関して言えば、ノンバイナリーというかジェンダークィアなスタイルでいるために、周囲からジロジロ見られたりするのはイヤだし、怖いし、緊張したりするわけで、メンタルヘルスとジェンダー/セクシュアリティのあいだには密接な関係があることは肌で感じている)。しかし、鬱症状が発現し始めたころは本当に自分に何が起こっているのか、まったくわからない状態だった。身体はつねに重苦しく、朝起きたときには一日が始まることに絶望し、簡単なことができなくなり、“そんなこと”もできない自分への叱責と自己否定が生じ、果ては希死念慮が生まれる。食欲は減退し、交通機関に乗ると動悸がして苦しかった。リストカットもしたが、リストカットをし出した頃にはすでに、それはむしろ、生きるために必要な対処法であるという認識で、自分の症状とそれなりに付き合うことができはじめた頃だった。

とにもかくにも、鬱症状によって色々と苦しめられていた/いるのだが、その結果、鬱になる以前の体重から、10キロ弱は減ってしまった。もちろん、このような体重の急激な減少は心理的、身体的に見て良い変化ではない。しかしながら、この変化が私にとっては結果的に転機となった。

体重が減ったことによって、私がこれまで着ていた服のサイズは合わなくなっていった。そのときである、私の頭に、ある考えが浮かんだ——いまなら、レディースの服を着ることができるんじゃないだろうか……? そして、実際、着ることができたのだった。あまりにも鬱病で苦しかった私は、こんなにも苦しいのならば、せっかくなら自分がしたい恰好をして、後悔なく生きたい、という思いが、急に、そして強く、込み上げてきて、それからレディースの服を着はじめ、化粧にも挑戦するようになっていった。先にも言ったように私はもともとXジェンダーという言葉を知っていたが、この頃にはXジェンダーやノンバイナリーといった言葉がいっそう広く認知され始めた時期でもあった。そのことも私の背中を押したのかもしれない(この頃には、ネットで検索をかけるだけで、たくさんのロールモデルを知ることができたのだから)。

それから、私のジェンダーの実験がはじまった。といっても、他のトランスやノンバイナリーの人たちにとっては珍しくない馴染みのある話かもしれないけど。ユニクロなど、ユニセックスを売りにしているショップはレディースの服を見やすい環境にあるから、そこで、レディースの服を買ってみる。あるいは、古着屋もそうだ。古着屋でレディースの服を物色する。友人に化粧のことを教えてもらったり、ときにはお店に付いてきてもらう。実際に化粧を自宅の鏡の前で試してみる(メイクにおける眉毛の重要性に気がつくのにはすっかり遅れてしまった……)。自宅でファッションショーを行う。はじめの方は、いわゆる「ジェンダーレス男子」で通じるような外見からはじめていき、次いで、徐々にフェミニンな要素をどんどん増やしていき、今となっては自分なりの可愛いジェンダークィアなファッションを楽しんでいる。

鬱をきっかけにはじまった私のジェンダーの実験の旅によって、現在、私はノンバイナリーというアイデンティティに落ち着いた。あるいはさらに正確に言うと、「ジェンダークィア」といった言葉の方がしっくりきているような状態である。そのような道程を経た私だが、自らのジェンダーについてはまだ揺れているところがあるというのも正直なところだ。「私のジェンダーとは何なのか?」——私はまだまだ考える途にあるのだろう。

いずれにせよ、その過程のなかで、私は「私」との付き合い方をたしかに学んでいった。自分の好きなジェンダー表現を行うことで、私は以前よりもずっと私のことを好きになったし、以前よりもずっと自分を愛するようになった(といっても、相変わらず自己肯定感は低い方だが)。そして、私は私にとっての「性別違和」を認め、私なりのジェンダーのスタイルを自由に求めていいのだと、今更ながら気がついた。そして同時に、それは自分の社会的な「特権」から逃げることではないのだと知った。「自由に生きること」と「自らの特権を問うこと」は矛盾しないのだ、と。……こんな風に書き起こしている今となっては、私は本当に「拗らせて」いたのだな、と、つくづく思う――自分を見失ってしまうくらいに。

現在、「ノンバイナリーであること」で(そして「メンヘラであること」でも)もちろん、マイノリティとして嫌な目に遭うことはあるが、しかし、それで、私の他の「特権」——例えば、この国で「日本人」であること、「大学教員」であること、そして、私自身認めたくはないが、しかし、戸籍上は「男」であること(この点に関しては両義的で、それは、私は「男ではない」のに「男」とみなされる経験であると同時に、「男」としての社会的特権を得ることができる状態ではあるということでもある)等々——が帳消しになるわけではない。しかし、自らの「特権」と批判的に向き合い、その「特権」を生む社会の構造に批判的でありながら、同時に、私が好きなジェンダーを追求して自由に生きることは可能だ。

フェミニズムとの出会い、それからの葛藤、そして、鬱病を患ってからのジェンダーの実験、自らをノンバイナリーにアイデンティファイすること、それらを経て、私は、「この社会の構造に批判的であること」と「自分の特権と向き合うこと」、そして「規範に縛られずに(あるいは、規範に沿ったものであったとしても)自由に生きること」——それらが両立可能であることをゆっくりと学んでいった。そして、それは元を正せば、フックスを介して、フェミニズムがすでに私に教えてくれていたことだったのだ。その「知」を自分の「生」としっかりと結びつけることに、グルグルと迂回路を経てしまい、ずい分時間がかかってしまったが、フックスを介して出会ったフェミニズムはその間もいまも、私がこの社会的世界を生き抜く指針でありつづけている。

私はフェミニズムとの出会いを思い出すとき、いつも、フックスの顔が浮かぶ。彼女は2021年に亡くなったが、彼女の死を、私はまだ受け入れられていない。いや、あるいは、あなたはいまだなお、私のなかで確実に生きている。私があなたを忘れることは絶対にないだろう。

この文章は私からあなたへの感謝の手紙だ。

Thank you, bell hooks.

〈参考文献〉

フックス, ベル, 2023『学ぶことは、とびこえること——自由のためのフェミニズム教育』里見実監訳 朴和美・堀田碧・吉原令子訳 ちくま学芸文庫.

藤高和輝(ふじたか・かずき)

京都産業大学准教授。1986年生まれ。専門は現代思想、フェミニズム、クイア理論、トランスジェンダー研究。著書に『〈トラブル〉としてのフェミニズム──「とり乱させない抑圧」に抗して』『ノット・ライク・ディス――トランスジェンダーと身体の哲学』、共著に『フェミニスト現象学入門――経験から「普通」を問い直す』など。