第15回

わたし、そしてわたしたち 松橋裕一郎(少年アヤ)

[ 更新 ] 2024.11.01

なんで好きになったのかは記憶があいまいだけれど、なんでも貸してくれる幼なじみのお姉さんが、セーラームーンのオルゴールだけは、ぜったいに触らせてくれなかったのを覚えている。小学生だった彼女が、両手でそっとつつみこむようにして持っていた、チェーンつきのちいさなオルゴールのかがやき、そのだいじっていう感じが、三歳だったわたしの、あこがれの源泉になった。わたしも、あんなにきれいでだいじなものがほしい。

幼稚園にあがるころには、すっかりセーラームーンに夢中になっていた。くつしたも、下着も、枕も、パジャマも、毛布も、おかしも、ぜんぶがセーラームーンだった。アルバムに保管されている先生からの手紙にも、「セーラームーンが大好きなんですね」とある。ほかのことにはまったく興味を示さない子どもだったのだ。

手紙は「いまのゆうちゃんにはセーラームーンが一番のようなので、あまり無理強いはせず、だんだんとほかの遊びにも興味を持ち、楽しさが感じられるようになればと思っています」とつづいているが、結局ほかの遊びなんてした覚えがない。女の子たちとするセーラームーンごっこで、セーラームーン役を射止めることだけが、幼稚園時代のわたしのすべてだった。

女の子たちは、「男の子」と見なされるわたしを、いつも自然に受け入れてくれた。受け入れてあげる、なんてつもりもなかったと思う。ただふつうに、いっしょにいてくれた。男の子だからあっちにいけ、なんて言われたこともなければ、同情をされたこともない。

一方、男の子たちの世界では、わたしはつねにのけものだった。

「おかま」という言葉をつかっていじめられたり、ぶったり、けったり、牛乳をぶっかけられたりした。なかよくしてくれる子なんて、ひとりもいなかった。すくなくとも人前では。

彼らにとってわたしは、のけものにしないではいられない存在だったのだと思う。こっちと、あっち。おれたちと、おまえ。線引きがあいまいでは困るのだ。

この話をすると、たかが幼稚園児が、そんな二元的な世界観で生きているだろうか、あなたの記憶違いではないか、と言われることもあるが、おそらく「おかま」とみなされるわたしの存在が、彼らのなかでがん細胞のように作用し、分断を作り出していたのだろう。もちろん、恨みなど抱いてはいない。みんなかわいそうだったと思う。

「おかま」という言葉と、それによって形成、強化される群体は、かわるがわるわたしの人生に立ち現れた。まさにセーラームーンの敵のように。

おかげで、三十歳になって自らをノンバイナリーだと自認できるようになるまで、自分は男のにせものだ、という意識に苛まれつづけるはめになるのだが、あくまで幼稚園児だったころのわたしは、なにを言われてもくやしくも、かなしくもなかった。彼らとかいじゅうごっこなんてしたくもなかったし、セーラームーンがわからないまましんでいくであろう彼らの一生を、哀れに思ってさえいた。つよい子どもだったからじゃない。

女の子たちが、そばにいてくれたからだ。みんなといれば、彼らになにを言われたって、だいじょうぶ。だってわたしはセーラームーンで、彼女たちとおなじ、セーラーチームなのだから。

デパートで買ってもらったセーラームーンのお化粧セットのパッケージの裏には、「女の子5人の力をあわせれば、こわいものなんてな〜んにもなし」と書いてあった。母にせがんで読み上げてもらったとき、わたしは、ほんとにそうだ、って思った。みんなと手をつないで、力を合わせたら、男の子たちにだって、立ち向かえる。北極へだって、宇宙へだって、セーラーテレポートで飛んでいける。

親戚や近所の大人から、おまえは女の子じゃないでしょう、女の子になりたいの、と言われたりもしたけれど、そういうことじゃなかった。彼女たちとセーラーチームを組んでいるとき、わたしはまちがいなくみんなといっしょだったし、わたしたち、という言葉のなかに存在していたのだ。

よって、当時よく聴いていた、「セーラーチームのテーマ」という曲の歌詞にも、ほとんど違和感を抱かずに(少なくとも男の子、という言葉よりは)自分を重ねることができた。ちなみに作詞をしたのは、原作者の武内直子先生である。

「みんな 変身よ メイク・アップ

女の子だもん メイク・アップ

やってやる

みんなさけんでる メイク・アップ

女の子だもん メイク・アップ

いちばんよ セーラームーン」

いまにして思えば、「男でもあり、女でもある」天王はるかと、パートナーである海王みちるが、セーラーチームの一員として活躍していたこともおおきかった。彼女たちの存在がなかったら、やがてわたしは、「わたしたち」という無敵の言葉から、追い出されていただろう。ひとりになっていただろう。たとえかたちのうえでは、女の子たちといっしょにいたとしてもだ。

それからも、女の子たち全員がつねにわたしの味方でいてくれたかと言われたら、けっしてそうではなかった。小学校にあがり、セーラームーンの放送がおわったあとの世界は、わたしにとって耐えがたいものだった。とてもじゃないけど、わたしたち、なんて思えない日もあった。わたし、さえ消え去りそうだったのだから。

ただ、地獄のような日々で、だれがそばにいてくれたかを考えると、浮かんでくるのは、きまって女の子たちの顔なのだった。いつも彼女たちが、ほんの少数であっても、わたしをここにいさせてくれた。いっしょになって怒ってくれた。だからわたしも、彼女たちのために怒ったり、泣いたりできた。

いじめがもっともはげしく、「おたく」と呼ばれる数人の女の子たち以外には味方がいなかった中学時代、ドラマ版セーラームーンの放送がはじまった。主題歌は、やはり武内直子先生の作詞で、サビに「わたしになれ」とあった。それを聞いたとき、わたしはようやく、なんで自分が、セーラームーンを好きでいるのかがわかった。手放さないでいるかわかった。

セーラームーンは、メイク・アップで、だれでもない、「わたし」になっていたのだ。

わたしもそうかもしれない。セーラームーンになりたいって思うとき、セーラームーンというだれかじゃなくて、もっとすてきで、つよい、ありのままの自分を思い描いている。

わたしは、わたしでありたいのだ。

わたしがあって、はじめて、わたしたち、になれるのだから。

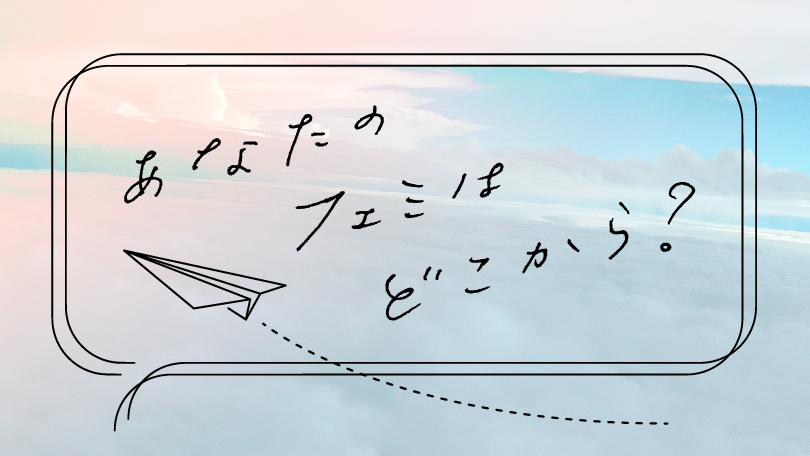

わたしがフェミニズムと出会うのはもっと先、大学時代のことだったが、知れば知るほど、セーラームーンが感じさせてくれた「わたし」という感覚と、幼稚園の園庭や、中学の通学路で女の子たちが感じさせてくれた「わたしたち」という感覚に立ちかえる。

もちろん、人間同士だから、いつだってひとつになれるわけじゃない。いっしょにいてわずらわしいことも、なんでそうなんだよって思う日もあるんだけど、でも、「わたしたち」という言葉が機能するかぎり、わたしも無敵の、ありのままわたしとして、彼女たちといられる。ほんとに憎まなくてはいけない相手の所在を、忘れずにいられる。

「あたし達 戦う目的は同じはずよ

惑わされてはダメ 心をひとつにしなきゃ

心をひとつにして戦うのが あたし達セーラー戦士よ」

「わたし」そして「わたしたち」。

それがわたしにとってのフェミニズムであり、セーラームーンである。

松橋裕一郎(少年アヤ)/

1989年生まれ。エッセイスト。高校生のころに「少年アヤ」と名乗りはじめる。著書に『尼のような子』(祥伝社)、『焦心日記』(河出書房新社)、『果てしのない世界め』(平凡社)、『ぼくは本当にいるのさ』(河出書房新社)、『なまものを生きる』(双葉社)、『ぼくの宝ばこ』(講談社)、『ぼくをくるむ人生から、にげないでみた1年の記録』(双葉社)、『うまのこと』(光村図書)、『わたくしがYES』(rn press)がある。