第6回

『ヨコハマ物語』~スカーレットとメラニー1

[ 更新 ] 2024.02.26

◆『ヨコハマ物語』~万里子と卯野

舞台は、明治初期の横浜。

物語は、流行病で両親と祖父をいっぺんに亡くした11歳の少女・卯野が、横浜の貿易商・叶屋の一人娘・万里子付きの女中として引き取られるところから始まる。卯野の両親は叶屋の持つ山林の管理をしており、身寄りをなくした卯野を気の毒に思って、叶屋の主人が娘の小間使いにと引き取ったのだ。

初めて会うお嬢さまは、卯野と同じ年ごろで、美しくて壊れやすい繊細な人形のよう。しかも母親を早くに亡くし、病弱だという――のは、見かけだけの真っ赤なウソで、じつはとんでもない悪ガキ。

日常的に木には登るは、仮病で布団にいる間に、お隣の柿の木を切り倒して柿を奪ったりもする(【図1】まるで紅緒みたい!)。おかげでお隣のご隠居・麗花おばあさまとはいつも丁々発止の間柄。あまりの悪戯好きと、それとは裏腹の「お嬢さま」への変わり身の早さに、万里子付きの女中は続かず、家の中では問題児扱いされていたのだった。卯野は子供ながらにそのしっかりしたところを見込まれて、「お卯野なら十分、万里子とわたりあえる」と主人から期待されたというわけだ。

【図1】大和和紀『ヨコハマ物語』1巻(講談社)31頁

実際、卯野はこの変わったお嬢さまを大好きになり、万里子もまた、知的好奇心が旺盛で、遠い外国にも興味を抱く卯野を気に入る。「いつか一緒に外国へ行こう、世界中を見て回ろう」という二人だけの秘密の約束は、天涯孤独になった卯野にとって特別なものとなる。

たとえば、英語を習う男の子たちの発音をからかった万里子が、仕返しに母の形見のかんざしを奪われ、海に投げ入れられた時、山育ちで泳げない卯野が、躊躇もなく崖から海に飛び込む、というのはその典型である。卯野は、お隣の麗花さまの孫の森太郎に助けられるのだが、意識を取り戻した卯野が、かんざしをとってこれなかったことを謝ると、万里子は、「だれがおよげないのにかんざしをとってこいなんていったのよ!」。心中は〈お卯野がいれば……。かんざしなんて……!〉。一方、卯野も、父と母と祖父をいっぺんに亡くして、今までひとりぼっちだと思っていたけれど、〈こんなにおらのこと心配してくれるお嬢さんがいる……。おら、ひとりじゃないんだ……〉という思いをかみしめる。二人の強い絆が感じられる場面である。

◆「女でも、学問がしたい!」

性格も身分もまるで違う卯野と真理子だが、共通しているのは、海の向こうへの憧れと、新しい世界へのあくなき好奇心だ。共通の願いは「女でも、新しい学問がしたい!」。

しかしそれぞれに大きな障害がある。卯野はもちろん「女中の身で…」ということだし、万里子の方は、養育係のおスギが、古風な考え方を持っているからである。万里子は「商家のお嬢さま」として、琴・三味線・長唄・日舞・お茶・お花……を習わされているが、万里子が学びたいのはそんなことではない。しかしおスギは、学校など良家の子女が行くところではない、という考え方で、「近ごろ評判の異人さんの学校など、どんなことを教えるか知れたものではございませんよ」。

一方で万里子は、自分のエネルギーをもてあましている。後継ぎである兄の柊一郎は、万里子とはうらはらに内にこもる性格で、商売には興味がなく絵ばかり描いている。ある日、そんな兄に対し、万里子は、それなら自分が船をもらう。あのマストに登れたらこの船をくれるか、という賭けに挑み、しかし途中で下を見て立ち往生してしまっているところを、竜助という異人船の船子に助けられる。

この事件の後、父の態度はますます硬化する。

しかしそこに現れた意外な助っ人が、お隣の麗花さまだ。

麗花さまは、「万里子のいたずらは学校につながっとる欲求不満ぞ。学校にいかせてやりなされ、叶屋どの」。

麗花さまはさらに続ける。いまや世の中は動いている。この横浜の町も、きのうまでの寒村がまたたくまに開港されて西欧への出入り口となった。「このはげしい動きの中で、女だからというて家にとじこめておくのはむりなことじゃ。とじこめてしまえばいっそうひねくれたへんくつ者になるだけじゃ」。自分も孫の森太郎は、医学を学ぶために海外留学に出してやろうと思っている、と語る。

続けて、卯野もまた、お嬢さまの助っ人に現れる。今回の事件は自分にも責任がある。自分はお嬢さま付きの小間使いでなく下働きの女中になるので、「お嬢さまを……学校へいかせてさしあげてください!」

それに対し、叶屋の主人は、卯野の両親には世話になった。卯野をただの女中とは思っていない。両親が卯野のためにと残したものを売って金にして預かっているので、いずれはこの家から娘として嫁にだすつもりでいると語る。これを聞いた卯野は、思わず声に出してしまう。「お嫁にはいきません! そのかわり……そのお金で……学校へいかせてほしいんです!」

これには万里子の父親も折れ、万里子と卯野は、晴れて二人で居留地のシモンズ先生の英語塾に通うことになる。女学校も考えたが、ひとまず私塾でようすをみよう、という万里子の父の計らいである。こうして二人は、お嬢さまと小間使いではあっても、「学友」という対等な関係で何年もすごすことになる。二人とも熱心に勉強し、優等賞のブリーリボンを獲得。ちなみに隣の森太郎は主席。

「あれだけ性格がちがうのに、妙に気が合っている」と学校でも噂される万里子と卯野。

だが、そんな二人も、シモンズ先生が体調不良で帰国するため英語塾が閉じられると、別々の道を歩むことになる。万里子はフェリス女学校へ。これ以上上の学校へはいけない卯野は、シモンズ先生の夫のドクター・シモンズの紹介で、後任のドクターの助手として、日本ではまだ知られていなかった看護婦になるための勉強へ。

だがその前に、森太郎をめぐる恋のライバルとして、二人はそれぞれに苦しみ、またその絆を深めることになるのだ。

◆森太郎をめぐって:五分と五分

卯野はシモンズ先生の息子のトビーに、森太郎が好きなのは卯野ではないかとからかわれて以来、森太郎を意識するようになっている。

一方、万里子と森太郎は隣同士の幼馴染。顔を合わせればつい憎まれ口をきいてしまう万里子だが、じつは万里子はずっと森太郎にひかれており、ときに自分と卯野をひき比べて、自分みたいにこんな性格のかわいくない女……とコンプレックスを感じてしまうことさえある。お嬢さまの万里子が、である。

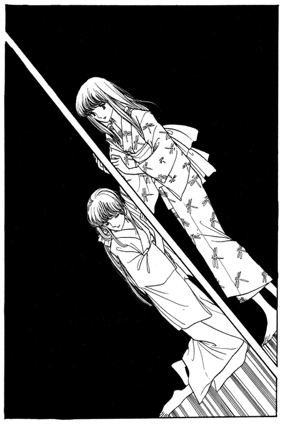

そんなふうにそれぞれに森太郎を気にしている中で、卯野は偶然、万里子も森太郎を好きなことを知ってしまう。この場面は、『ヨコハマ物語』の中の万里子と卯野との関係を語る上でも白眉の名場面である。

それまで卯野は森太郎への恋心を万里子に隠していなかった。だが、万里子は卯野には知られまいとしていた。それがノートの書きつけを卯野が見たせいで露見してしまう。ふだん自由奔放な万里子が卯野を部屋から追い出し、「見ないで! 私の顔!」。障子を隔てて、お互いの思いが交錯する。「いちばん知られたくなかった……お卯野に……」「お嬢さまとわたし……同じ人を好きになった……?」

それが対角線の構図で描かれる。見事である【図2】。

【図2】大和和紀『ヨコハマ物語』2巻(講談社)131頁

翌朝、眠らなかったらしく目を真っ赤にした卯野は言う。「わたし……お嬢さまの気持ちも知らずに……」「……申しわけないことをしました。夕べのことは忘れてください……!」。

去ろうとする卯野の背中に万里子が声をかける。「こっちをおむき! 森太郎をあきらめようっていうのなら、許さないからね!」

「……わかりました……」と卯野は答える。「でも……でも、そのかわり、お嬢さんもあきらめないでください」

「お卯野。わたしとあんたは五分と五分だってわけね」。

今度は、正対の構図で対照的に書かれる二人。こちらも見事である。【図3】

【図3】大和和紀『ヨコハマ物語』2巻(講談社)139頁

ページをめくると一転してなごやかな雰囲気になる。

森太郎が誰を好きなのかはまだわからない。「やっぱりあたしのほうが有利です。森太郎さまとあたしはとにかく仲よしですから」と軽口まで叩く卯野。

一緒に学校に行こう、と卯野が引いた手を万里子が逆に引き返して二人は倒れ込み、「お卯野……大好きよ」「あたしもです。お嬢さま」。【図4】

【図4】大和和紀『ヨコハマ物語』2巻(講談社)140頁

だがその後、森太郎もじつは子供の頃から万里子が好きで、しかし万里子に嫌われていると思っていることを卯野は知ってしまう。それを知ったからには――と、つらい思いを振り切って、森太郎の留学前に、二人の間を取り持つ卯野。

卯野から万里子宛の手紙――<さしでたまねをしておゆるしください。(中略)お卯野があきらめたのは、森太郎さまとお卯野では身分ちがいだということでも、お嬢さまのお気持ちに遠慮したためでもありません。もしも森太郎さまがお卯野を好いてくださっていたら……たとえ大恩あるお嬢さまといえど、お卯野はけっしてあきらめるつもりはありませんでした>。

かくして森太郎は万里子に「留学から帰るまで5年待ってくれ」と言い、万里子の父にもそのように申し出る。森太郎と万里子は婚約したのである。

◆カモメと白鳥

しかし、この恋はうまくはいかない。

森太郎の留学中に、放火された船を救おうとして叶屋の主人である万里子の父は非業の死を遂げる。船も荷も失くして、借金を返すために、万里子は是非にと乞われ、新興の甲斐貿易の社長と結婚することを余儀なくされる。

この甲斐貿易の社長こそは、かつてマストに登って降りられなくなった万里子を助けてくれた、異国船の船子の竜助である。彼はあの時から万里子に強く惹かれ、彼女を手に入れることをエネルギーに、異国の地で商売に成功し、汽船を使う新興の貿易商として成り上がってきたのだ。もちろん、森太郎に思いがある万里子はうんと言わない。しかし叶屋を救うために縁談はどんどん進んでいく。

ここで、そんなふうに万里子の自由が奪われることを良しとしなかったのが卯野である。卯野はじつに二度までも、万里子を森太郎の留学先であるアメリカに逃がそうとする。叶屋も、後の始末も、自分が引き受ける覚悟で。愛する森太郎と万里子に幸せになってもらうために。(当時、卯野はそのしっかりした性格をかわれ、今一つ腰の定まらない長男の柊一郎と結婚して、一緒に叶屋を支えることを内々におスギに求められている)

一度目の万里子単独での渡航は時化に遭って失敗し、結果として万里子は竜助に助けられる。二度目の、飄々とアメリカに渡っていく旅の一座の英語通訳として、万里子と卯野二人で海を渡る計画は、またも竜助に知られてしまう。しかし竜助は、万里子には横浜は捨てられない、と確信し、万里子を行かせる。

卯野と一緒に、二人でアメリカへ、と信じていた万里子。しかし、卯野は後始末のために残り、自分だけを行かせる計画であったことを万里子は知る。しかもその理由は、突き詰めれば、森太郎と万里子が結ばれるところを見たくないからであった。

卯野が今もなお、森太郎をそんなにも愛しているということを知った万里子は、「もういい……お卯野」「おまえがおいき……!」と言い放つ。

そうはいきません!という卯野に、「いきなさい! いって……そして森さんにつたえて……。万里子はとうとう横浜をすてられなかったって……。一生にくまれてもしかたがないって……」。「……お嬢さん……!」となお言いかける卯野に万里子は、「もうお嬢さんはおよし。わたしたちもう主人でも使用人でもないわ。友だちよ……! いちばん大事な……いちばん大好きな……」。

ここが中盤のクライマックスである。たとえ同じ男性を真剣に好きになっても揺らぐことのない、なにものにもかえがたい女性二人の強い絆。お互いに、愛する男性の元へ、自分ではないもう一人を送り届けようと決断する真摯な思い。

かくて万里子は横浜に残り、卯野はアメリカへと船出していく。

一度目のアメリカ渡航計画が失敗した後、まるでこのことを予言したかのような竜助の言葉がある。

「万里子、あんたはカモメみたいなものなんだ。この町やおれという港や……それらからはなれては生きてはゆけない……」

万里子がカモメならお卯野は白鳥。

「白くて大きな鳥だよ、あの子は……。強い翼をもった……。白鳥は港をもたない。ただひとりの翼で、いつか自分の湖をさして荒野を渡り海をこえる……」【図5】

【図5】大和和紀『ヨコハマ物語』3巻(講談社)164頁

また竜助はこうも言う。「ふしぎだな。あんたたち二人は。生まれも性格も似たところがないのに、どちらもぬきにしては考えられないんだから」

ただ仲がいいばかりでなく、卯野が外国に売られそうになったり、万里子が竜助の政敵に攫われたり、お互いの命の危機がかかっているような場合には、お互いに信頼して命を懸け合うようなことも度々ある二人。

だがこうして別々の道を進んだ二人が、また再び横浜で巡り合うまでには、万里子には、自分自身も商才ある貿易商として叶屋を切り盛りしながら横浜で竜助と生きる生活が、卯野には、人種差別がまだひどいアメリカでの日本人移民の看護婦としての過酷な経験と、文字通り荒野を一人で渡る旅が待っている。そのいきさつは、ぜひ本編で確かめていただきたい。

『ヨコハマ物語』を読んでいると、後半はとくに、万里子のイメージが『風と共に去りぬ』のスカーレット・オハラと重なってくる。気が強くて自分を曲げない、というところもそうだが、のちに夫となる竜助が、レット・バトラーのイメージと重なることも大きい。また、万里子にとっての横浜は、スカーレットにとってのタラなのではないかと感じられる。だとすると、だいぶタイプは違うが、卯野はメラニーということになるのではないか。

そう考えると、じつはもう一つ、イメージが重なってくる作品がある。『ヨコハマ物語』に続く時代を、二人の女性主人公でつづった、市川ジュン『陽の末裔』である。次回はこの『陽の末裔』を取り上げ、シスターフッドについてさらに考えていきたい。

※本文中の台詞の引用は、読みやすさを考慮して句読点を適宜補っています。