第1回

『アラベスク』~「ライバル」の原点

[ 更新 ] 2023.09.25

これらの作品はこの連載でもおいおい取り上げていく予定だが、たぶんどの世代の人も、少女マンガの「ライバルの意地悪」と言われれば、「ああ、あれ!」と思いあたる、古の〈あるある〉パターンが存在する。バレエマンガの「トゥシューズに画鋲」というアレである。初めてマンガ作品で「トゥシューズに画鋲」が描かれたのは、確認できるかぎりでは、高橋真琴「のろわれたコッペリア」(『少女』1957年12月号)だが、このイメージが広く人口に膾炙したのは、どうやら、ゆうきみほ主演のテレビドラマ『赤い靴』(1972~73年、全52話)と、それが『小学一年生』などの学年誌で漫画化されたことによるらしい。マンガ家の飛鳥幸子さんによれば、『赤い靴』は小学館の学年誌(*)で複数の方が漫画化しており、飛鳥さんもその一人で、『小学三年生』に「赤い靴」を連載していたという(注1)。

*戦前から続く子供雑誌。現在は『小学一年生』しか残っていないが、かつては、『小学一年生』から『小学六年生』まで各学年あり、毎号親に買ってもらっている子供も多かった。

とはいえ、「トゥシューズに画鋲」は、特定のライバルというよりは、主人公に対する妬み嫉みから、雑魚的キャラクターがやることが多いような気がする。しかし、50~60年代にブームだったバレエマンガの中には、貧乏だが才能をかわれてバレエ教室に通うヒロインが、主役の座を脅かされそうになったお金持ちのお嬢さまから意地悪される、というパターンが確実に存在した。

たとえば、子供の頃読んで印象に残っている松尾美保子『ガラスのバレーシューズ』では、ヒロインが、同名の演目のバレエの主役をお金持ちのお嬢さまとダブルキャストで演じることになる。するとお嬢さまは、ガラスの装飾を煌めかせた特注のトゥシューズをあつらえて見せびらかすのだが、そこでヒロインが誰かに押されてトゥシューズの飾りを壊してしまう。弁償しろと言われて青ざめるヒロイン――というような筋立てがあったと記憶する(この作品は名作なのに一度も単行本になっていない)。ちなみに『ガラスのバレーシューズ』には、黒水仙の香りを残す「謎の人」が匿名で経済的な援助をしてくれているという設定があり(『ガラスの仮面』の紫のバラの人と重なる。もちろん原型は「あしながおじさん」だが)、この時も「謎の人」が助けてくれて、シューズは「もっとステキ」になってよみがえる。

このように、60~70年代までの少女マンガでは基本的に「貧乏な家の子」が主人公で、ライバルは「お金持ちの家の子」という定式があった(1976年に連載が始まった『ガラスの仮面』もこの構造を踏襲している)。

だが、この定式に最初に変化をもたらしたのが、山岸凉子『アラベスク』である。1971年に連載が始まった『アラベスク』の主人公のノンナは、家は貧乏ではないが、常に優秀な姉と比べられ、なかなか消えない強い劣等感を持っている。つまり『アラベスク』は、それまでのヒロインの「経済的な貧乏」を、「精神的な貧乏」へと書き換えた作品なのだ。60年代の主人公が「貧乏に負けない」ヒロインだったとすれば、70年代は、自分に自信がない主人公たちがしだいに成長し、あるいは好きな男の子に「そんな君が好き」と言われて、「コンプレックスが解消されていく」物語が主流となった。──と、そう言えば、思い当たる人もいるだろう。

しかも、バレエマンガに革新をもたらした作品として知られる『アラベスク』は、じつは「少女マンガのライバル像」をも根本的に書き換え、新しいライバル像の原型を作った作品でもあった。どういうことか。順番に見ていこう。

◆「見抜く」ライバルたち

『アラベスク』の主人公、ノンナ・ペトロワは、ウクライナはキエフの出身である。

ノンナの母はキエフのバレエ学校の教師であり、優雅に踊る優秀な姉は、次代のプリマを嘱望されている(注2)。しかし背の高いノンナはパートナーに恵まれず、自分の踊りにコンプレックスを持っている。実際、バレエ教師である母からもしょっちゅう「雑だ」と注意される踊りである。だが、キエフの視察に来た「ソビエトの金の星」と言われる、背の高いユーリ・ミロノフと踊り、その未完の才能を見出されたことで、彼女の人生は一変する。

レニングラード・バレエ学校へと転入したノンナは、転入初日にさっそく着替えて踊ることになる。しかも要求されたのは、『白鳥の湖』第3幕、黒鳥の最大の見せ場である32回の大回転(グラン・フェッテ・アン・トールナン)。「あたしにできるはずないじゃない!!」と、内心抵抗しながら始めたノンナは、20回を超えたあたりで軸足がずれ、大きな尻もちをついて転倒してしまう。「いやあだ。かっこ悪い!」湧き上がる失笑。皆が笑う中で、3人だけ笑わない生徒がいた。のちにノンナの友人になるアーシャと、マイヤとアリサ。最年長の学年の中でも実力トップの3人である。アリサはいう「あ、あの脚みた?マイヤ。おそろしい子だわ」。「ふん! ま、まけないわ。あたし!!」とマイヤ。

山岸凉子『アラベスク 第1部1巻〈完全版I〉』(KADOKAWA、2010年)36頁

私が知る限り、少女マンガ史上初めての、「他の人が気づいていない主人公の才能を見抜く」ライバルの登場である。『ガラスの仮面』で、マヤの演技を亜弓だけが笑わないという場面を思い出す人もいるだろう。「意地悪なお金持ちのお嬢さま」ではなく、真のライバルだけが、他の人が気づいていない主人公の才能に気づく。この文法は、この時はじめて成立したのだ。

では、派手に尻もちをついて転んだノンナの何がすごかったのか。

それは、のちに友人となったアーシャの言葉で明かされる。「ふつう32回も回転をつづけるときは、失敗しないように最初から全力をつくしたりはしないものだわ」。足をあげる角度もせいぜい90度。それ以下の時もある。「それなのにあなたったら、1回目から足を135度以上もあげてスピードもあった。グラン・フェッテであんなに高く脚をあげつづけて回ったひとって、あたしはじめてみたわ」。

なるほど、たとえ途中で転んでも、それを見たアリサとマイヤが、「あ、あの脚みた?」「ま、まけないわ。あたし!!」というはずである。

また、この3人のライバルたちは的確に描き分けられている。

これまで古典重視だったレニングラードが従来の路線からの脱却を目指すダイナミックな新作バレエ『アラベスク』の主役に選ばれたのはなんと、ミロノフ先生による厳しい特訓の結果、期待に応える技術を磨いた新人のノンナだった。また、ライバルの3人も、学生でありながら『アラベスク』の「アラビアの踊り」最前列の群舞に選ばれる。当初選ばれたのは、アーシャとマイヤの二人。

その時、悔しがったアリサはマイヤに、もう一枠増やしてくれるよう、マイヤが親しくしている有名バレリーナに頼んでくれと言い出す。コネを利用した特別枠のおねだり。この言動でもわかる通り、アリサはある程度の実力はあるが、小物なのである。アリサは結果的に、マイヤが群舞に向かず外されたことで代わりに役をもらうが、こういう人は伸びしろに限界があり、その後、物語に登場することはない。

もう一人のマイヤは、踊りのタイプが似ていることもあって、ノンナに強烈なライバル意識を燃やす。しかし自分がプリマではなくキャラクター・ダンサー(*)向きだと言われたことに腹を立てた彼女は、一方で、同じくダイナミックな踊りでキャラクター的要素を持つノンナが、それだけではない繊細さや柔軟さをも身につけていくのを認識し、「鶏頭となるとも牛尾となるなかれ」と、もともとやっていた体操に転向する。その後の彼女は、ドレスを持っていないノンナのためにすぐに体形に合う自分の服を持って駆けつけたり、ノンナが苦境にある時には必ずノンナの側に立つ発言をしたり、ライバルというより良き友人の役割を果たすようになっていく。

*『白鳥の湖』の悪魔ロットバルトや、『ロミオとジュリエット』のマキューシオなど、脇役だが強烈な個性を感じさせる役を得意とするダンサーのこと。ある意味、プリマより難しいとも言われる。

一方、アーシャは、ノンナとはまったく踊りのタイプが違い、抑制された「静」の美をもつバレリーナである。そのため、ミロノフ先生から「音をたてるな」と要求された時、ノンナは、アーシャの最後まで力を抜かないことによって音をたてない踊りに気づくことで課題を克服する。しかしアーシャの方は悲しいまでにそのことに自覚的である。ノンナが主役に選ばれた時、アーシャは素直に喜べない自分を隠さない。「こうなるような予感がしてたわ、ずっと。踊りの性質が正反対のあたしとあなたとが同室になった時から……あたし……あなたのふみ台だったのねえ」。

「なぜそんなこというの」「喜んでくれると……おもってたのに」と思わず口にしながらノンナは気づく。以前にもこんな目を見たことがあった。誰よりも自分のことを喜んでくれるはずの人がこんなふうに悲しい目をしたことがあった。「イリーナ姉さん!!」

「同じ道を志す者にとっては、それがだれであろうと、たとえ親、兄弟、親友であろうとも、すべてがライバルであることにちがいないんだわ」

それでもアーシャはノンナの一番親しい友人であり続け、またバレエについても堅実に努力を続ける。その結果、彼女は卒業後すぐにレニングラード・キーロフ・バレエ団の一員となり、1年もたたないうちに、1日だけではあるが、『白鳥の湖』の主役を踊る機会を与えられる(ただしその日に妊娠が発覚し、黒鳥だけ第2部に登場するノンナのライバル、ヴェータに代役を頼むことになる)。この先、次々と新しいライバルが登場する『アラベスク』において、アーシャの変わらぬ友情とたゆまぬ努力、そして適切な観察眼は、物語の安心できる指針として機能している。たとえ突出した天才でなくとも、堅実に努力を続けることで実績を積み上げていくことはできるのだ。

『アラベスク』における、この3人の「見抜く」ライバルの革新性は、子供の頃、最初に読んだ時から印象に残っていた。しかし、今回『アラベスク』を読み直して、物語の中でいかに頻繁に、意識的に「ライバル」という言葉が繰り返されるかに気づいてびっくりした。じつは、『アラベスク』全体(とくに第1部)を貫くテーマ、それはズバリ「ライバル」だったのである。つまり『アラベスク』とは、「見抜く」ライバルの登場のみならず、少女マンガ史上初めて「ライバル」に焦点をあてた作品だった、と言っても過言ではないのだ。

◆テーマは「ライバル」

見事に革新的な新作バレエ『アラベスク』の主役を射止めたノンナの前に、次に現れるライバルは、ボリショイの天才少女ラーラ(ライサ・ソフィア)である。

8歳でモスクワ・バレエ学校に入学を許可され、17歳でボリショイ・バレエ団のプリマにむかえられた天才少女、それがラーラだ。ノンナ自身も17歳でレニングラード・バレエ団の新作『アラベスク』の主役に抜擢されているのだから、そこは対等ともいえるが、ぽっと出のノンナと違い、ラーラはこれまでに評判と実績を積み重ねてきており、天才少女にふさわしい絶大な自信を持っている。小柄だが、踊ればその身体をダイナミックに見せることができ、なにより、すべてのバレリーナ垂涎の、甲が高く、膝から下が驚くほど柔軟にしなる黄金の足を持つラーラ。

新作バレエ『アラベスク』は、舞台が成功すれば、レニングラードとボリショイ初の合同出演で映画化することが決まっており、ラーラはボリショイの代表として、主役のモルジアナ役をノンナと争うためにやってきたのだった。

山岸凉子『アラベスク 第1部1巻〈完全版I〉』(KADOKAWA、2010年)253頁

彼女が踊るモルジアナは、ノンナのそれとはまったく違うが、さすが!と思わせる高水準のもの。これに対抗するためにノンナに課せられたのは、ボリショイの定期公演でラーラと交代で、自分の持ち味とは正反対の「瀕死の白鳥」を踊ることである。そのためにミロノフ先生ではなくボリショイの指導者に預けられ、自分の踊りを見失って極度の混乱に陥り、初日は大敗北を喫するノンナ。しかし、再びミロノフ先生の指導を得て、ノンナの白鳥はしだいに落ち着きを見せ、途中、おしのびで来た批評家は初日の評を覆し、ノンナの「瀕死」を大絶賛する。

ノンナなどおそるるに足りないと思っているラーラだったが、「大衆なぞは批評家の言葉ひとつで動かされる」というボリショイの指導者の言葉に、「それじゃ彼女に釘でもさしておこうかな」。

彼女が刺した「クギ」とは、ノンナの踊る「瀕死の白鳥」最終日直前に、ノンナに対し、ボリショイがレニングラードからミロノフ先生を引き抜くつもりであると伝えること。『アラベスク』はレニングラードとボリショイが共同出演する映画なのだから、主役が両方ともレニングラードというわけにはいかない。アリババ役はミロノフ先生しかいないのだから、ノンナがモルジアナ役に決まれば、ミロノフ先生は教え子を応援するために、ボリショイ転属を辞さないだろう。「ユーリを失ってでも、あなたモルジアナをやりたい!?」とたたみかけるラーラに、ノンナは激しく動揺する。もちろん最後の舞台は大失敗。モルジアナ役は文句なくラーラに決まる。

こういうことをするのが、ライバル・ラーラの真骨頂である。誰にも負けない実力がある。しかし確実に相手を追い落とすためには、多少は汚い手段も辞さない。ラーラは自分の高いプライドを脅かされないために全力を尽くす、驕慢な美少女なのだ。

モルジアナ役を失ったノンナは、誰にも告げず故郷のキエフに逃げ帰る。ウクライナ地方キエフ(注3)。しかし母と姉の会話を聞いて家に入ることができず、ノンナは地方都市の小さな劇場に身を寄せる。そこで起こるのが、一人の年取ったプリマ・バレリーナとの出会いと、「あ、あんなことができるのは……!」と偶然居合わせた関係者に叫ばせる、ノンナが「パートナーの支えに頼らず一人でトゥで立つ」という、あの衝撃的な場面である(私は何度、人生でこの場面を思い出して励まされたことか!)。これがきっかけになって、ミロノフ先生がノンナを連れ戻しに来る。

ノンナが戻ってモルジアナ役は公開の審査で決定されることになり、ノンナとラーラの最終決戦が行われる。

ノンナは思う。「ラーラに勝とうとしたら負けだわ」。

ラーラは気づく。「みんながみてる ノンナだけを!!」。

投票の結果は3対3、白票1。揉める関係者を前に、突然現れた謎の美少女が「客観的にいって、あたしはその背の高いひとが主役だと思うわ」。この美少女が、次にノンナのライバルとなるパリ・オペラ座のクレール・マチューである。

山岸凉子『アラベスク 第1部2巻〈完全版I〉』(KADOKAWA、2010年)176頁

これをきっかけに、「そんなにほしければくれてやるわ」とラーラがモルジアナ役を辞退。映画の主役はノンナに決定する。「あれが敗北を認めた彼女の精いっぱいの態度だ」とミロノフ先生。ラーラは、追ってきたボリショイの関係者に「投票の結果が3対3……それだけでもう充分! それ以上のことはこのあたしにふさわしくないわ!」

そして彼女は、天才プリマ・バレリーナの名声を捨て、女優に転向する。

一度の敗北から立ち直れないほど、彼女が精神的に弱かったからか? いや、違う。レニングラードの関係者は言う「原因は彼女が天才だったからだ」。悩み苦しみ、それこそ石にかじりつくようにして今の地位を手に入れた者は、その地位をおいそれとは手放さない。しかし、「彼女はいまの地位をとんとん拍子に手に入れた。なにひとつ苦しむことなく、それこそ天才という名にふさわしくなんの困難もなくだ」。だからこそそれは、「ほんのささいな障害であっさりとすてることができるものだった」。

ライバルとしてのラーラのこの天才性は、「未完の大器」としてのノンナのそれとはっきりと対比されている。なにより、ラーラと踊り始めた時のミロノフ先生の言葉が象徴的である。

ミロノフ先生は言う。たとえばラーラが踊りの解釈を間違っていたとする。その時は一言いえばいい。彼女は一度でこっちが要求していた踊りを踊ることができる。しかし、「一度で完璧に踊れるということはおそろしいことだ。なぜなら……そこまでだからだ」。

彼はさらに続ける。「一度で完璧に踊れないものは、10回踊るとすれば10回努力する。20回なら20回努力する。全力でね。そしていつか要求したもの以上を踊ることになるんだ。それはもう、ずっとつづく。踊りつづけているかぎり」。

◆『アラベスク』~無限に続く闘いの道

いうまでもなく、これはノンナのことである。ノンナの自信のなさと、すぐ人の言葉に激しく動揺してしまうところは、大人になってから読むと、ときどき「いいかげんにしなさい!」とひっぱたいてやりたくなるほどだが、それは彼女が現状に満足せず、うぬぼれることがない、ということでもある。彼女は着実に努力し、前進している。ミロノフ先生の特訓のおかげで、たまに人前で踊れば自分でも驚くほど踊りが上達しているし、彼女が主役に抜擢された時も、なんであんな子が……という正団員のやっかみや挑戦的な視線の中で、「あの子は一日ごとに上手になっていく! 毎日毎日成長してるんだ!」と周囲に言わせるまでになる。アーシャと同じく、日々の堅実な積み重ねがノンナに、しだいに自分自身の限界を超えさせていく。

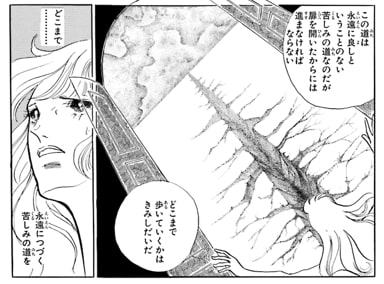

このことは『アラベスク』というタイトルに込められた思いとも重なる。「自らをのりこえ、無限なるものへのあこがれを示す動き。それがアラベスク」。

『アラベスク』とは、自らを乗り越え、無限に続くバレエという道を歩み続ける、ということなのだ。

山岸凉子『アラベスク 第1部2巻〈完全版I〉』(KADOKAWA、2010年)187頁

ノンナもそうだが、この「アラベスク」への憧れが最も強いのがミロノフ先生である。ミロノフ先生は、バレエという「永遠に良しということのない苦しみの道」を、常に自らを乗り越えながら無限へと歩み続けることを、人生の最上位に置いている。だからこそノンナに惹かれ、だからこそノンナを苦しめる。第2部でヴェータを「ノンナを追い越す」バレリーナに育てようとするのは、その最たるものだろう。

いずれにせよミロノフ先生には、ノンナを一日も早く自分の手を離れて一人のプリマとして自立させたい、という強い願いがあるのだが、そのやり方は必ずしも適切とはいえず、彼自身もじつはそれがわかっていて苦悩している。(子供の頃はミロノフ先生は完璧な大人に見えたが、大人になって読み返すと、不完全なミロノフ先生の苦悩がわかるようになった。)

『アラベスク』第1部で、ラーラの次に登場するライバルは、先述したパリ・オペラ座のクレール・マチューだが、彼女の場合は、ノンナとの直接対決のような場面はなく、クレールはノンナにその踊りを託して白血病で死んでいく。このことは、ノンナが次に乗り越えるべきは自分自身、ということを象徴しているだろう。今日よりも明日、明日よりももっと――と進み続ける時、最大のライバルは〈自分〉なのだから。

第2部ではとくにそれが顕著で、ノンナと同じくミロノフ先生に見出され、ハルギツ(現ハリコフ。ノンナの出身地キエフと同じくウクライナの都市)から編入してきたヴェータは、ある意味ノンナの「コピー」ともいえ、このライバルとの闘いそれ自体が、“「コピー」との闘い”と言い換えることもできる。第2部後半では、印象的なレズビアンのピアニスト・カリンの死んだ恋人ローゼの幻影が、ノンナの幻のライバルとなる。ノンナの闘いはそのクライマックスで、生身の自分を乗り越え、霊的な高みに達する、より高次元の自分自身との闘いへと昇華されていくのである。

そして、アラベスク第1部の最終回には、ミロノフ先生のノンナに対する次のような言葉がある。

「そうやっていつも現状に満足し甘えることがない。とどまるところしらずだ。気づかないかい、ノンナ。ここにきみを一番ライバル視している人間のいることをさ。」

山岸凉子『アラベスク 第1部2巻〈完全版Ⅱ〉』(KADOKAWA、2010年)340頁

それにアーシャの、そして団員たちの言葉が続く。「ちょっとまって。先生一人がノンナのライバルだと思ったらまちがいよ。ほら、ここにノンナにおいつきおいこそうとしている…」「私達がいることをおわすれなーく」。

「みんな! あたしの素晴らしいライバル達!」と思うノンナの言葉に続くのが、ミロノフ先生の「ノンナ、いこう。私のライバル」なのだ。

山岸凉子『アラベスク 第1部2巻〈完全版Ⅱ〉』(KADOKAWA、2010年)341頁

これが『アラベスク』の最終回(第1部)の終わり方だということを記憶している人は少ないのではないか。じつは『アラベスク』こそは、少女マンガの「ライバル」ものの、まごうことなき原点なのである。

(注1)飛鳥幸子さん「X」=旧Twitter 2022年2月7日ツイート。

(注2)ノンナの最初のライバルはこの姉だったとも言えるが、『アラベスク』の構想は「いまどきバレエマンガなんて」と歓迎されず、当初3回で連載が終わる予定だったため、姉との葛藤については詳しく書けなかった、と後に山岸凉子は語っている(2013年に京都国際マンガミュージアムで開かれた「バレエマンガ展」カタログ収録の、藤本によるインタビュー)。この時描けなかった「姉との葛藤」については、のちの『テレプシコーラ』で十全に展開されることになる。

(注3)この時の、「いいお天気。やっぱりウクライナ地方はちがうわ」というノンナのつぶやきは、ロシアのウクライナ侵攻が進んだ今聞くと、特別な感慨がある。

※本文中の台詞の引用は、読みやすさを考慮して句読点を適宜補っています。