第5回

『はいからさんが通る』

~「わたくしたちが殿方を選ぶのです」

[ 更新 ] 2024.01.25

「わたしたちは殿方に選ばれるのではなく、わたしたちが殿方を選ぶのです」――『はいからさんが通る』と言えば、主人公・紅緒の親友、環のこのセリフを思い出すという人も多いだろう。

大和和紀『はいからさんが通る』の中で、件のセリフは、女学校で、主人公・紅緒が、宿題だった浴衣の裁縫を忘れたと先生に告白したのをきっかけに発せられる。紅緒は先週も先々週もその前も宿題を忘れており、激怒した先生は紅緒を廊下に立たせ、こうお説教する。

「みなさま! あのようではとうてい、日本国のよき妻、よき母になることは不可能です! 行儀作法、花嫁修業、その他もろもろ百般! 女子としてはずかしくない教養を身につけ、そしてよき殿方に見いだされ、かがやく日本の母となるのです!」

この先生に対し、「先生! わたくしも宿題を忘れました」と声をあげたのが、華族の令嬢で、学業も優秀な環。環は続ける。

「そうです、忘れました。それから先生、わたくしたちはひとりの人間として、女性として、ひとりの殿方をえらぶのです。平塚らいちょう先生もそう申されています。『原始、女性は実に太陽であった。真正の人であった。いま女性は月である。他によって生き、他の光によってかがやく……』」【図1】

【図1】大和和紀『はいからさんが通る』1巻(講談社)17頁

この言葉のすぐ次に続くのが、件のセリフである。

「わたしたちは殿方にえらばれるのではなく、わたしたちが殿方をえらぶのです。そのための勉強ならいくらでもいたします」

この発言のため、ふだん優等生な環までも、紅緒と一緒に水の入ったバケツをもって廊下に立たされる。この間に環が紅緒に話しかける。

「だってつまらないのよ、あの先生。なにかというと日本国の母だし……。じょうだんじゃないわ。わたしは親のきめた縁談で、見も知らない男のところへとつぐなんてまっぴら」「そう思いませんこと?ご同輩。だいたい女学校なんて、お作法に道徳、おさいほう。いわばまったくの花嫁学校で、おまけにいくら頭がよくても大学へはいけないし」

「思う、思う! まったくのナンセンス!」と紅緒。

「あんたって意外と話せるのね。華族のおじょうさん!」

これが、二人が最初に仲良くなるきっかけである。この場面が忘れられない、という人も多いだろう。【図2】

【図2】大和和紀『はいからさんが通る』1巻(講談社)18頁

そのあと紅緒は、じつは環は宿題をちゃんとやっていたのだが、紅緒に対する教師の発言に反発し、「わたくしも忘れました」と言って一緒に廊下に立ったのだ、ということを知る。

紅緒は思う。<強いんだなあ、環は……。それでいて美しくてかしこくて……。同性ながらあたし……あこがれちゃう>

放課後、紅緒たちからあんみつに誘われても環は、「きょうはね、おデート」。

環は、「わたしたちは殿方に選ばれるのではなく、わたしたちが殿方を選ぶのです」という言葉を実践しているのだ。

◆恋のライバル?

しかし、環がほんとうに好きなのは、紅緒の婚約者となった伊集院少尉である。

同じく公家の家柄である環と少尉は幼馴染で、環は幼い頃から少尉に憧れていた。件の「わたしたちは殿方にえらばれるのではなく、わたしたちが殿方を選ぶのです」という言葉も、具体的には、「親の決めた相手とではなく、自分が選んだ伊集院少尉と結婚したい」ということを意味していたとも言える。

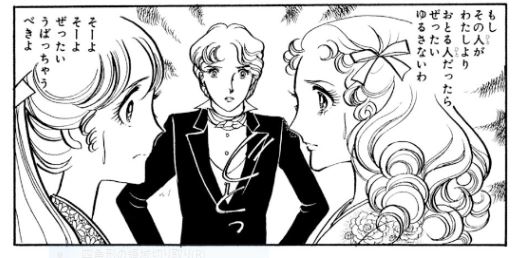

「その少尉が婚約した」と聞いて環は「絶対に自分よりも容姿も頭脳も性格もまさる女性でないと許せない!」と憤り、紅緒も「そりゃそうよ。ぜったいうばっちゃうべきよ」と同調するが、紅緒の婚約者が少尉、環が片思いしている当の相手が少尉、と知って、お互いに困惑する【図3】 。

【図3】大和和紀『はいからさんが通る』1巻(講談社)99頁

環と紅緒は、少尉をめぐるライバル関係だともいえるわけだが、紅緒はもともと少尉との婚約を解消するつもりでおり、「だいじな友だち」である環の「気持ちをなんとかかなえてあげたい」と、少尉に婚約解消を泣いて頼むが、少尉は応じない。そこで紅緒は、「婚家で嫌われるため」に、伊集院伯爵家で行儀見習いとして暮らし始め、さまざまな騒動を巻き起こす。そんな紅緒をいとおしそうに見る少尉の姿を見て、環は自分の先入観が間違っていたことに気づく。

途中、きっぷのいい美人芸者・吉次と少尉との仲を疑ったことで、紅緒が少尉への自分の気持ちに気づくという一幕を挟み、環は、紅緒がほんとうは少尉が好きなのではないかと指摘し、自分はすでに少尉への思いをふっきったことを紅緒に告げる。

「いつまでもウジウジしてたくないし、卒業したらなにかやりたいな。新婦人のひとりとしてね。そして新しい恋をさがすの。♪いのちみじかし、恋せよ乙女……」

◆婦人記者・環

いつも颯爽としている環。

事実、その後、紅緒が雑誌記者になって取材に行った先で、相変わらず舌鋒鋭く、新聞社の婦人記者になっている環と再会する。

現場で、「女のでるまくじゃねえぞ!」「男の仕事場にでしゃばってくるようなやつは女じゃねえ!」とまくしたてる男たちに向かって、「帝大が女性の聴講生をゆるすし、企業が十七万人の職業婦人をかかえているという世の中に、時代の先端をゆく記者に、そんな古めかしいコチコチ頭がいるとは心外ですわね」と啖呵をきった婦人記者、それが環だったのである。【図4】。

【図4-1】大和和紀『はいからさんが通る』3巻(講談社)141頁(左半分)

【図4-2】大和和紀『はいからさんが通る』3巻(講談社)142頁

環はその後、紅緒に恨みを持つ印念中佐によって前線に送られた少尉の「戦死」が伝えられた後、残された少尉の祖母のことをなにかと気にかけてくれる。また、紅緒の頼みで、かつて自分に憧れていた、少尉の親友だったライオン丸こと作家の高屋敷をくどいて執筆を承諾させてくれたりもする。

また、少尉の死が誤報であり、実際は記憶を失った少尉が、ロシア人の妻ラリサの亡き夫の身替りとして生きていたことを知った時、紅緒以上に腹を立てたのもまた、環であった(【図5】)。この時には環にとって、幼馴染でかつて好きだった少尉よりも、親友の紅緒の方がずっと大事な存在になっていることがわかる。

【図5】大和和紀『はいからさんが通る』6巻(講談社)11頁

しかしそんな環も、途中、周囲に流されそうになってしまったことがある。あれほど、「わたしたちが殿方を選ぶのです」と言っていた環が、「華族の娘がいつまでもふらふらと…」という家の意思に逆らえず、お見合いをし、「可もなく不可もなく」どうも好きになれそうにない華族の令息との結婚を決めたのだ。かつて「わたしたちが殿方を選ぶのです」と宣言していた自分たちのことを、「あのころはよかった……。空いっぱいの夢と希望をたべて生きていた……」と思い出す環の姿は切ない。

だがもちろん、それで終わる環ではない。顔を合わせればいつも口喧嘩になっていた、かつての少尉の部下・鬼島(【図5】参照。少尉が行方不明になっていた間、満州で日本軍を狙って襲う馬賊をやっていた)が再び満州に帰った、と紅緒から聞いた瞬間、環はくるりと踵を返す。「ど…どこへいくの?」と聞く紅緒に対し、「会社へ……満州支社への転勤を希望するの」。

結婚は?と聞く紅緒に「結婚? そんなもの家出しちゃえば、むこうだってあきらめるわよ」【図6】。この決断の速さと実行力。これが環の真骨頂である。

【図6】大和和紀『はいからさんが通る』7巻(講談社)83頁

実際に環はその後すぐに満州に渡り、鬼島を探し出し、「押しかけ女房にと…思って」と、自分からプロポーズする。

「わたしたちは殿方に選ばれるのではなく、わたしたちが殿方を選ぶのです」という自分の宣言を、環はみごとに実現させたのだ。

そしてこのセリフは、紅緒と環との友情と共に、少女マンガ史に燦然と輝いているのである 。

※本文中の台詞の引用は、読みやすさを考慮して句読点を適宜補っています。

※なお、『はいからさんが通る』と、次回取り上げる予定の『ヨコハマ物語』については、『文藝別冊 総特集・大和和紀』に、「フロンティアを拓く」として、詳しい解説を書いていますので、そちらもご参照ください。