第3回

『プライド』~「金持ちvs.貧乏」の構図の逆転(下)

[ 更新 ] 2023.11.25

第2回『プライド』~「金持ちvs.貧乏」の構図の逆転(上)

ラストまでは明らかにしないつもりですが、今回は、多少ネタバレも含みますので、『プライド』を未読の方は、先にお読みになって、またお戻りくださいね(全12巻)。

先回は、主人公の史緒と、敵役である萌が、かたや歌手として、かたやホステスとして、銀座の「プリマドンナ」というクラブで働き始めるというハラハラの展開でした。今回はさらに深く、『プライド』に描かれたライバル関係を考えていきます。

◆「プリマドンナ」の闘い

当初は、歌える場所があるだけで幸せ、と感じた史緒だったが、しだいに、自分が銀座のクラブ歌手としての華がありテクニックはあっても、クラブでの歌は一種のBGMにすぎず(たいていは客の会話の邪魔にならないように原語で歌う)、誰も自分の歌を聞いてくれない、と焦りを感じ始める。

その焦りは、体調不良で史緒の入りが遅れた時に、萌が客の求めに応じて「島唄」を唄い、今までの経験に裏打ちされた切ない心に沁みるような歌声に、「もっと聞きたい、歌って!」と大喝采をはくしているのを目にして頂点に達する。

〈あの言葉は……私が一番欲しかった言葉だ――〉。

萌の歌を続けて聞きたがっている客の前で、自分の歌には人を惹きつける魅力がないことを自覚しながら、続けて歌わなければならない史緒。

「歌いにくいと思うよ」という蘭丸に、史緒は言う「お客様がどうして私の歌を聞いてくれないかよく解りました」。「私にはあの表現力が無いんですよね。歌は歌って聞いてもらうものなのに、私はただ上手に歌ってるだけ」「聞く人の胸にまで届かない。一番大切な感動が無いんです」。

「帰る?」と問いかける蘭丸に、「歌います。私――“プリマドンナ”の歌手です」。美しい瞳から大粒の涙をはらはらと流しながら答える史緒。【図6】

【図6】一条ゆかり『プライド』2巻(集英社、2012年)120頁

「このムードの中で歌えるのかな、あのお嬢様が」と神野も危ぶみ、「これでだめならもう使えないわね」とママが思う中で、史緒は歌い始める。

〈辛くても情けなくてもこれが私の現実――現実から逃げようとすると、その後からいつも自己嫌悪がやってきて、自分のことが恥ずかしくて消えてしまいたくなる。……一番恥ずかしいのは、何もしないで、自分の弱さを許して生きることだ〉

「お客様が主役」で、ホステスも歌手も脇役。「でしゃばってもいいかげんでもだめ」というママの言葉を反芻しながら、抑制をきかせ、いつ耳を傾けてもいい、お客様の憩いとなるように――と歌う史緒の歌は、萌には「平凡」と聞こえるが、ママは、「とてもいいわ、今日の彼女。歌にもね、TPOがあるのよ、萌ちゃん」。

史緒はたしかに何かをつかみ、何かが吹っ切れたのだ。

しかし、身近でサポートしてもらい、一緒に演奏を続けるうちに、しだいに蘭丸に惹かれるようになっていた史緒は、萌の「島唄」を聞いた蘭丸が、自分の作曲した曲を萌に歌ってほしいと依頼している場面に遭遇し、彼が史緒の歌は「なんてのかな、きれいすぎる。サラッと上手く歌いすぎてひっかからない。遠吠えのようなせつなさが俺的に弱いんだよなあ」と言うのを聞いて、アパートに帰って号泣する。

〈全人格を否定されたような痛み。悲しくて辛くて腹立たしくて。彼が私を必要としないのが悲しい。……彼に魅力を感じさせられない自分が腹立たしい〉

テレビで、史緒と神野が寄り添う姿を見て、悔しさにのたうち回った萌の姿と、対をなす場面である。

◆おもいがけないハーモニー

かくも史緒と萌は対照的で、少女マンガの「宿命のライバル」と言っていいが、2人にとって予想もしなかった発見が訪れる。

「プリマドンナ」で、萌が歌ったことを聞きつけた上客の会長が来訪し、彼の求めで萌が再び歌うことになったのだ。しかもジャズ好きの会長がリクエストしたのは、ナット・キング・コールと娘のナタリー・コールがデュエットした曲。なりゆきで、史緒は萌とのデュエットを求められる。ぴりぴりと走る緊張。ほとんどこれは決闘である。

ところが、ともに歌い始めて2人は驚く。「なに? この感じ…」

「歌いやすい。声が気持ち良く出せる」

「私の声なのに私の声じゃないみたい。私ってこんなに上手かった?」

〈まるで何年も前から一緒に歌っているような気がする〉【図7】

【図7】一条ゆかり『プライド』3巻(集英社)10頁

「ふたりで歌ってるのに、ひとりみたいな、3・4人みたいな」2人の絶妙なハーモニーに客は歓声をあげ、次々とリクエストがかかる。

史緒は表現力こそないかもしれないが、小さい時からずっと一流の声楽レッスンを受けてきており、音感が優れ、高度なテクニックで自在に声を操ることができる。その美しい史緒の声が底支えをして、そこに萌の表現力が乗るのだ。

蘭丸は思う。「萌ちゃんのムードに流される少し不安定な歌い方を、史緒クンがしっかりとささえ、のびのある美しい声で、萌ちゃんの表現力を印象づける。お互いのたりない所を補いあい、お互いの長所を高めあう。性格も何もかも違うふたりが、俺の目の前で奇蹟を演じる。なによりも魅力的なのは、微妙な声質が重なり合った時の、美しくもせつない不思議なハーモニィ。ずっと探していた俺のディーヴァはこのふたりだったんだ!!」

店が終わったあと、3人が話し合う場面では、萌も史緒も相手に容赦ない。

「私はっきり言うけど、史緒さんって大嫌い。見てるのも不愉快だし、消えてほしい」「同感だわ。私も品性が卑しい人は本当に嫌。あなたほど裏表のある人を見たことがないわ」

蘭丸は言う。「でも――歌ってて一番手応えを感じたのは事実だろ。俺も一緒にやっててゾクゾクした」「俺の曲をふたりに歌ってほしい。その声が欲しいんだ」

萌は答える。「私はやります」「下手な人なら嫌だけど、史緒さんなら私の歌の引き立て役にぴったりだわ」

むっとしながらも史緒も承諾する。今年中には自分も留学するつもりなので、それまでという条件でよければ、と。「萌さんの引き立て役にはなりません」

史緒は、以前の蘭丸と萌の会話から、蘭丸のディーヴァは自分ではなく萌なのだと絶望している。萌の存在によって自分の歌には決定的に欠けているものがあると自覚し、自分の歌をどうやったら見つけられるのか、と悩んだ史緒は、一流のオペラ歌手とデュットする機会をもうけてくれた神野の、自分を磨きたいなら「そろそろ帰ってこないか、君の居た世界に」という誘いを受け、自分の歌を磨くパトロンとしての神野との結婚を受けることにする。だから、今年中の留学。神野との婚約は、勘のいい「プリマドンナ」のママには知られてしまうが、蘭丸と萌には伏せたままである。

蘭丸と史緒と萌の3人は音合わせを始めるが、練習中も2人は火花バチバチだ。

史緒は言う。「メトロノームありませんか。萌さん感情で流れるから、一緒に歌ってて気持ち悪いんですけど」「目的のためなら手段は選ばないんでしょ。私があなたより音感があるのは事実なんですから、私を利用すればいいじゃないですか」「私を引き立て役にしたいのなら、もっとレベルを上げてください」

もちろん萌も負けていない。「史緒さんって、木原さわこの歌い方にそっくりで気持ち悪い。だから、なに歌っても同じに聞こえて無個性でつまらないのよ」「声も違うのにいいかげん母親の真似やめれば? 内面が出なきゃ歌う意味なんてないじゃない。そのご立派な性格出して歌えば、充分個性的よ」

重要なのは、この火花散らす会話が、怒鳴り合いやののしり合いでなく行われることだ。非難ではあるが、お互いの本質にまっすぐ届く言葉。

蘭丸が言うように「ウリが逆だから、お互いのアラはバッチリ解るからイラつくんだよな」。

とくに、「声質も違うのに、母親の真似をしているだけだから、無個性でつまらない」という萌の指摘は、史緒の欠点の本質を言い当てていて、史緒の心深くに突き刺さる。深く傷つきはしても、これが史緒の歌の転換点になったと言ってよい。

3人の練習で、史緒は率直に、萌の指摘への感謝を口にする。「周りも私もママの後を追いかけていればいいと思ってたんですね」「言ってもらわなければ、いつまでもこのままでした」

いやみで言ったことに感謝の言葉を口にする史緒の、育ちのいい素直さは、萌の劣等感を刺激する。「いつまでたっても初めて会った時に味わったみじめさが消えない。自分の卑しさが、うす汚なさがみじめになる。この女が汚れればいいのに。不幸になって泣けばいいのに」「この女に勝てない限り、このみじめさは一生消えないのかもしれない」。萌の中で何度も繰り返される感覚である。

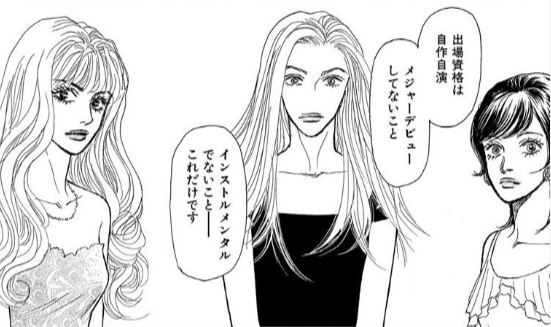

蘭丸・史緒・萌のトリオは「プリマドンナ」でそのパフォーマンスを披露するようになり、それを聞いた音楽関係者の声掛けで、SRMというグループ名で、テレビのオーディション番組に出演することになる。【図8】

【図8】一条ゆかり『プライド』3巻(集英社)64頁

クイーンレコードの隠し玉、じつは神野の腹違いの妹eikoの乱入で優勝こそ逃したものの、SRMの、そうとう声楽の訓練を受けた歌手にしか歌えない超絶技巧を駆使した「人間の声じゃないみたい」なパフォーマンスは、そのビジュアルと相まって大きな反響をよび、再出演に加え、テレビCMの依頼がくるほどになる。

しかし、このCMはもともと神野の妹eikoに話があったもので、eikoか、SRMかという話になった時、オペラ留学を理由に萌が断ってくれれば、留学後のCDデビューと凱旋コンサートを約束する、という神野の依頼で萌が辞退し、CMはeikoに決まる。そればかりでなく、せめてSRMのミニアルバムを作って形に残そうというレコーディングの日に、事情を知らず訪ねてきたeikoによって、隠していた神野と史緒の婚約が萌と蘭丸に知られてしまう。結果、怒り狂った萌が史緒につかみかかって頭を打ちつけ、救急車を呼ぶような事態となる。結局、これでSRMは解散。萌はイタリアへ、史緒はウィーンへ、蘭丸はCMの件の償いとしての神野のはからいもあって、世界的なピアニスト・ベティのワールドツアーにスタッフとして同行。三人は、ちりぢりに世界に散っていく。

◆人を落とすか、自分が上がるか

じつはこの後も、波が寄せては返すように、間をおいて、蘭丸・史緒・萌のSRMは一時的に再結成されるのだが、その間にはそれぞれに波乱万丈の出来事がある。

とくにイタリア留学した萌の体験は悲惨で、滞在する予定のアパートに、言葉がわからないままに断られ、行き場をなくした萌は、一見ハンサムで親切な、じつはひどい男に騙される。あんなに嫌っていた母親と同じく、男にすがるような生き方をせざるを得なくなる萌。彼女がした体験は書くのもつらいほどで、プリマドンナのママに「今の自分は好き?」と聞かれて、「無理!! だって無理! 汚いから!! こんなに汚いから無理!」と切り裂くように叫ぶ萌の姿は悲痛で、胸が痛くなるほどだ。【図9】

【図9】一条ゆかり『プライド』7巻(集英社)28頁

萌が自分をみじめに感じるほど、ときおり目に入ってくる史緒の存在が憎しみを掻き立てる。「どうせ夢のようなアパートに住んで、何の心配も無しに一流の先生にレッスンしてもらってるのよね」。

あるいは、田舎まで行ってコンクールに出たのに入賞を逃せば、「私の良さを引き出してくれる、もっといい先生に付かなきゃダメだ」。

このセリフにも表れているが、史緒と萌とでは、同じくライバルに嫉妬し、ふるえるほどの悔しさを感じても、ベクトルがまったく違うことに気づく。史緒が自分自身に問題の原因を求め、改善を目指していくのに対し、萌は常に外部に、問題の原因と改善を求めているのだ。

それは、萌がイタリア留学する前にプリマドンナのママが言うセリフに最も端的に表れているだろう。「あなたは向上心よりも闘争心の方が強いから大変だわ。人と比べて幸せを感じるタイプでしょ」「人と比べてもちょっと気分はいいけど、たいして幸せにはなれないのよ。それよりもちゃんと自分と戦いなさいな。人とばかり戦ってるとつぶれるわよ」。

まさに「人とばかり戦っている」ことが、萌を追い込んでいるともいえる。

萌がSRMのCM収録(第一弾はeikoだったが、第二弾が決まった)で一時帰国した時、お正月をママと蘭丸と過ごす中で、萌は留学前にママに言われた言葉をもちだす。「自分と戦う」というのがどういうことかわからない、と言う萌に、ママの答は、「ちゃんと自分を愛してあげて、自分の好きなところをどんどん増やしてあげる、かな」。それに続くのが、先の「今の自分は好き?」という問いと、それに対する萌の悲痛な叫びなのである。

プリマドンナのママは自分の息子の蘭丸にも言う。「いいわね。人を落とすんじゃなくて、自分が上がるのよ」【図10】

【図10】一条ゆかり『プライド』5巻(集英社)70頁

「人を落として自分が上がっても、それは自信にはならない」のだ。

一方、史緒は、自分の欠点を自覚して当初は悶え苦しみ、その後も、そもそも自分が一人で完結して他人に興味がなかったから観察眼も表現力も足りなかったことに気づく。力の足りなさを恥ずかしいと思い、落ち込みながらも、「昔…落ち込むことなんか無かったのは、世界が狭かったからだ。今、落ち込んでいるのは自分の力量が分かったから」と、一段一段階段を上り、徐々に自信をつけていく。

萌は史緒に対し、「あなたのウリなんて何の努力もしないで手に入れた、その見掛けだけじゃない」と思っているが、じつは史緒の強みは、のちにウィーンでライバルとなるマレーネに指摘される通り、時にプライドを抑えて自分の弱点を素直に認め、改善していけるその素直さにあるのだ。

◆「ライバル」とは何か?

「あの女に勝ちたい」と、萌が史緒をライバル視していることは自明だが、じつは注意深く読むと、萌が史緒を、史緒が萌を、はっきりと「ライバル」とよぶ場面は作中に一度も存在しない。

史緒が作中で唯一「ライバル」とよび、「ライバル宣言」をするのは、留学先のウィーンの音楽学校で断トツトップの実力を誇る、しかも木原さわことスカラ座のプリマドンナの地位を争った有名オペラ歌手・エバの娘、マレーネだけである。しかもエバは今、この音楽学校の校長なのだ。有名オペラ歌手の娘であり、校長先生の娘。

その姿を自分に重ねて、「嫌じゃないの? いつも母親と比べられて、勝手に期待されて」と問う史緒に、マレーネは答える。「ママは私の誇りだけど、最初のハードルよ。私がママを越えればいいのよ。そうでしょ」。【図11】

【図11】一条ゆかり『プライド』6巻(集英社)49頁

こんなに愛らしくてお姫様タイプに見えるのに。私に足りない強さ――と思った史緒はこう口にする。「そうね、マレーネ。あなたは私の最初のハードルだわ。今まで誰かをライバル視したことなんか無かったけど、私、あなたを越えたい」【図12】

【図12】一条ゆかり『プライド』6巻(集英社)50頁

〈ドキドキする。こんな感覚って初めて。いつも自分とばかり戦ってきたけど、こんな素敵なライバルに私が宣戦布告をしたのよ。ウィーンに来て良かった!!〉

史緒の「ライバル宣言」は、指導するルディ先生に、「学校一のマレーネに、大胆だな」と言われる。マレーネと史緒とでは技術の蓄積が違うのである。美貌も、生まれも実力も、史緒以上にすべての条件を兼ね備えたマレーネは、すぐにでもプロデビューできる実力なのに、プロとして最高のデビューを飾るために、満を持して5年待った。史緒は初めて、すべてにおいて自分の上をいく、最高のライバルに出会ったのだ。

まだデビュー前だが、マレーネはいわばプロ中のプロであり、ときに厳しいことも言う。教授からの推薦を受けてコンクールに出場する史緒に、「あんたねえ、いったいどんな手を使ってるの?」と言ってくる同級生に対し、「見苦しいからやめたら。うらやましい、うらやましい、って言ってるとしか聞こえないわよ。それをやってもここでは誰も味方しないわよ。プロになるならコネも金も実力の内って知ってるもの。一緒に文句を言ってくれるのは、性格のいじけた負け犬だけよ」

お見事。他人を妬む暇があったら自分を磨く。マレーネは史緒のいる側の人間である。ウィーンでも、あの手この手で相手をつぶしにかかってくる輩はいる。しかし、それを撥ねのけていくのが、圧倒的な実力だ。その実力の中には、何があっても動揺しない、というのも含まれる。マレーネは圧倒的な実力があるが、そのぶん周囲の期待は大きい。その大きすぎる期待に潰されないだけの、さらに安定した実力を彼女は蓄えてきた。コンクールの録画を見直して史緒は、自分が教授に指摘された細かな欠点を修正できていないこと、マレーネとの間にはまだまだ実力差があることを自覚する。「今はマレーネに追いつくことだけ考えればいい」「はっきりとした対象がいるっていう事は迷いが無くて嬉しい」

そしてついにはマレーネも、「シオには負ける気がしなかったんだけど、ちょっと気を引き締める。ライバルだと認めるわ」と言ってくれるまでになる。

木原さわこのライバルだった校長先生エバも、「尊敬する教師と自分より少し上のライバル。これが揃って伸びないのはよほどの怠け者よ。マレーネにもやっとライバルができて良かったわ。追い付かれて抜かれるのはきついわよ、マレーネ」

ウィーンに来て史緒は、母・木原さわこがスカラ座でエバに勝ってプリマドンナの座を勝ち取ったのは、「色仕掛け」だのなんだのと巷では噂されていたことを知る。こうした大衆の無責任な噂をねじふせるには、娘の自分がエバの娘マレーネを超えてみせるしかない。「何年かかっても何があっても、私はマレーネを越えてみせます」

ルディ先生がいうように、はっきりした目標があれば、それだけでも成長の速度は違う。ライバルとは、今の自分を超えていくための具体的な目標なのだ。

史緒と同じ舞台を終えてマレーネは言う。「私は最高のライバルを得るには時期とタイミングがすべてだとはっきりと悟りました」「だから、今の私の隣にシオがいることを感謝します」

「ヨーロッパオペラ界の女帝」と言われるルチアナ夫人も言う。「さわこ木原はスカラ座が認めた世界屈指のプリマドンナです。私がその生き証人よ」

ここに来るまでに史緒は、卑怯な真似も汚い真似も一切していない(そのことが萌のコンプレックスを刺激するのではあるが)。

ここで私たちは気づく。少女マンガで必要とされるのは、実はコンプレックスの克服ではなく、「ピュアネス」であり、それを担うのが手が届かないお嬢さまでも何でも、私たちは「理想」が達成される姿こそが見たいのだ、と。

もちろん『プライド』にしても、萌によって「表現力」というコンプレックスを呼び覚まされたお嬢さまが、そのコンプレックスを克服していく物語だと読めなくもない。

しかしここへきて、何もかもを兼ね備えた完璧な「お嬢様」がヒロインとして登場してきたのには、一条ゆかり『有閑俱楽部』が超セレブなグループを主人公としてロングヒットした、というような要因とは別の、時代的な側面もあるように思う。

かつて、主人公が貧乏な少女に設定されがちだった1950年代から70年代半ばくらいまでは、まだ日本全体が貧しく、頑張ってここから上がっていこう、という空気が支配的だった。しかし現在は、新自由主義的な価値観の台頭の中で、貧富の格差が拡大し、貧乏であることを「努力が足りない」、成功していることを「努力したからだ」と見なす価値観がどんどん強くなってきていると感じる。だれもが「勝ち組」を目指し、しかも下剋上の要素が少ない、そんな時代にあって、主人公を「貧乏」に設定して読者の支持を得ることは、以前よりも難しくなっている。

『プライド』ではっきりと、「金持ちと貧乏の主人公の立場の逆転」がなされたのは、こうした時代の変化を反映しているのではないかと思えるのである。

◆ライバル“eiko”と、 人間の複雑さ

とはいえ、物語後半では、先述した蘭丸親子との正月の会話あたりを境にして、萌の立ち位置も少しずつ変わっていく。史緒が萌によって気づかされ、しだいに表現力をつけていったように、萌もまた、辛いイタリア留学の中で基礎を磨き、物語後半では史緒から、「ずいぶん基礎をやったんですね。発声が前とぜんぜん違う。声がよく響いてる」と言われるまでになる。萌と史緒は、お互いに嫌いあいながらも、お互いの足りないところを映しあい、補いあう鏡のような存在なのだ。

2人が再びぶつかり合う「春コン」で萌が、途中棄権を余儀なくされたものの、観客のスタンディングオベーションを受け、生まれて初めて悔し涙でなく嬉しい涙を流すというのは、萌の変化を象徴する場面だろう。【図13】

【図13】一条ゆかり『プライド』8巻(集英社)145頁

また、萌は母親には苦労させられてきているが、萌のことを心配してくれる、母の友人の「ふみよおばちゃん」がいて、またイタリアでも「おばちゃん」に雰囲気が似ているルームメイトのソフィアが、なにかと萌を気遣ってくれる。心配してくれる身近な女性に関しては、史緒よりも萌の方が恵まれているのだ。

人を妬み、チャンスを掴むためなら汚い手段も辞さないのも萌だが、CM撮影で波にさらわれた史緒を、命綱をつけて躊躇なく冬の海に飛び込んで助けたのも萌であり、人が吐いたものを手で受け止め、スタッフたちへの細かな気遣いができるのもまた、萌なのだ。

実際、SRMのCM撮影の現場では、苦労人で気の利く萌の方がスタッフに圧倒的に評判がいい。

一方、史緒はと言えば、撮影で冬の海に入るので喉を心配する彼女に「のどの薬と風邪薬は用意してますから大丈夫です」と答えたスタッフの女性に対し、「大丈夫って何が? のどを痛めても薬があるから大丈夫なの?」と、きつい言い方で問い返す。

それに対し萌は、「相変わらずお嬢様なんですね、史緒さんは。ちゃんと確かめずに引き受けて、今頃文句言うなんて最悪だわ」「おまけに何の権利も持ってない人に言うなんて。そういうのいじめじゃないですか」

史緒も謝るが、これは萌の方が正論である。居酒屋でもスタッフに馴染み、なにかと気を遣う萌に対し、史緒はセレブのパーティーでは華でも、「居酒屋」という場所では、明らかに浮いている。人には向き不向きがある、と思わされる場面である。

相反する側面を持つのは史緒にも言える。鬼のようなプライドの塊のお嬢様であることも事実だが、間違いとわかれば恥じ入り、素直に謝ったり赤面したり、自分の否を認めて正すことができるのもまた史緒なのだ。

そしてもう一人、『プライド』の中で、相手から「ライバル」宣言してくる存在がいる。テレビのオーディション番組でSRMと優勝争いすることになる、神野の異母妹・eikoである。

eikoは、音楽的には天才と言ってよく、音感は蘭丸を驚愕させるほどで、蘭丸のマニアックなプロ向きの曲を即興でメジャー曲に作り変えるほどの突出した才能を持つ。そのeikoがSRMに対し、ライバル宣言をし、ライバルとして声援を送る。【図14】

【図14】一条ゆかり『プライド』4巻(集英社)102、103頁

これも〈才能は才能を知る〉。突出した才能同士の切磋琢磨だ。作曲という意味では、eikoは蘭丸のライバルだろう。

その音楽的才能もさることながら、eikoの存在は『プライド』の中で、物語のもう一つの鍵となると言ってもいい。eikoは、クイーンレコードの現社長である神野の父親とジャズ歌手との間に生まれた子供で、その存在を隠され、10年以上もたって他人からそのことを聞かされたことが、神野の母親を今もなお頑なにさせている。

しかし神野にとってはかわいい妹であり、eikoを「家族として扱ってほしい」というのが、妻としての対外的な役割以外に神野が史緒に望む個人的な願いである。実際、eikoを通じて、史緒は神野の隠された内面にふれていくと言ってもいい。

最初のうちはずっと、典型的な名家のヒステリー奥様に見えていた神野の母親が、物語も終盤近くになって、期せずして自分の内なる口惜しさを息子に吐露する場面なども、そのカギとなるのはeikoの存在だ。

『プライド』の驚くべきラストも、「eikoの存在を、家族として受け入れる」というこの母親の変化と深いところでつながっていると思える。

「主人公 vs.対照的な(邪悪な)ライバル」という、超王道のわかりやすい形をとりながら、そのじつ、そこに収まりきらない人間の複雑さを描いてみせたのが、一条ゆかり『プライド』なのだ。

「ライバル」というものの存在をくっきりと、しかも重層的に、余すところなく描き切った『プライド』。

少女マンガの女王・一条ゆかりの集大成とも言える『プライド』は、さまざまな意味で、「ライバルもののお手本」と呼ばれてもいい作品のように思えるのだ。

※本文中の台詞の引用は、読みやすさを考慮して句読点を適宜補っています。