最終回

『大奥』~変わるジェンダー配置

[ 更新 ] 2025.05.01

◆ジェンダー逆転の『大奥』

最終回でとりあげるのは、よしながふみ『大奥』。何度も映画化、ドラマ化されているのでご存じの方も多いと思うが、若い男子が次々と死んでいく病・赤面疱瘡の大流行のため、日本の男女比は1対4となり、3代将軍家光から徳川の将軍は女。江戸時代の鎖国はそれを諸外国に隠すためであった、という設定である。

このジェンダー逆転のSF的設定により、2006年に第5回センス・オブ・ジェンダー賞特別賞を、2009年にはアメリカで、日本人として、また漫画作品として初のジェイムズ・ティプトリー・ジュニア賞を受賞。完結の翌年、2022年には、第42回日本SF大賞と、センス・オブ・ジェンダー賞殿堂賞を受賞している。マンガ賞としてはこの他に、第10回文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞、第13回手塚治虫文化賞マンガ大賞、第1回ananマンガ大賞、第56回小学館漫画賞少女向け部門も受賞。よしながふみの、おしもおされぬ代表作と言えよう。

改めて読み返してまず気づくのは、赤面疱瘡がもともと熊の持つ病で、子どもが「村の者もここまでは来ねえ」場所に入り込んだために感染した、ということである。コロナをきっかけに今でこそ、新しい病の爆発的な感染は、人間がそれまで人が入らなかった密林などを開発してしまったために、動物を宿主としていた病原体がヒトにも感染するようになったためだ、と広く知られてきたが、連載が始まった2004年の時点で、物語の前提としてそこがおさえられていることに感心する。

またこれは、将軍が女、大奥は美男3千人という、男女逆転「大奥」の物語ではあるが、重要なのは、男女の役割が完全に逆になってしまっているわけではないということである。赤面疱瘡により、男性の人口は女性の4分の1に減り(男性5人のうち4人が早くに死亡する)、力は強いが体は弱い男性は、家の中で大事に育てられ、その役割は基本的に<性と生殖>に限定される。つまり、男の子は家の中で大事に育てられ、吉原で春と子種を売るのは男性のみ、ということになる一方、女たちはそれまでの家の中の仕事に加え、力仕事も含む表の社会の労働をほぼ一手に引き受けることとなる。言葉を選ばずに言えばこれは、基本的にはキャリアウーマンとヒモしか存在しない社会、ということになる(もちろん時代や家にもよるし、学者など「男性も就ける職業」が存在するので、例外はあるが)。

よしながふみ『大奥』では、赤面疱瘡の流行によって社会がこのように変わっていく過程を丁寧に描き、また、江戸後期に赤面疱瘡が病理学的な努力をもって克服されていくことによって、再び社会が男性中心の社会へと変化していき、私たちが知っている歴史へと再び接続され、それまでの、実際には女性中心だった歴史がいかにして隠蔽され書き換えられたか、というところまで鮮やかに見せてくれる。よしながふみ『大奥』の見事さはそこにあると言っていいだろう。

◆『大奥』のシスターフッド:主従関係

では、そんな『大奥』のなかでシスターフッドはどのように描かれるのか。

この世界では女が家督や家業を継ぐことが一般的になるが、その場合も表向きは男名を名乗る。なので、女性であれ男性であれ、家督を継ぐ名は基本的に男名で示され、それは現実の歴史と重なる。

それを踏まえた上で、『大奥』の前半で目を引く女同士のつながりと言えば、八代将軍吉宗と加納久通、五代将軍綱吉と柳沢吉保、そして六代将軍家宣と間部詮房の3組であろう。いずれも将軍と、将軍の小姓から出世して大奥の実権を握るまでになった側用人の組み合わせである。つまり、非常につながりの濃い主従関係というわけだ。

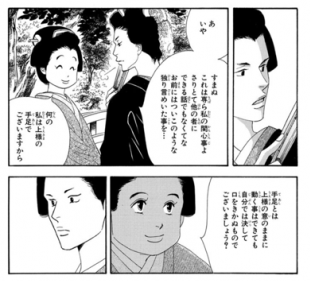

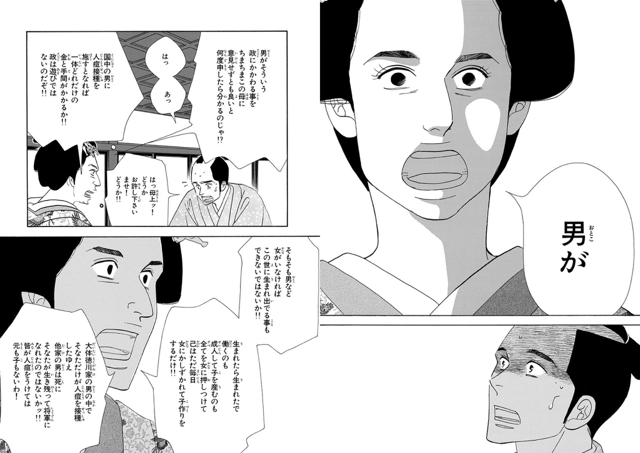

まずは吉宗と加納久通。物語の冒頭近くで、久通は吉宗にこう言う。「何の。私は上様の手足でございますから。手足とは上様の意のままに動く事はできても、自分では決して口をきかぬものでございましょう?」【図1】

象徴的なセリフである。

【図1】よしながふみ『大奥』1巻(白泉社)168頁

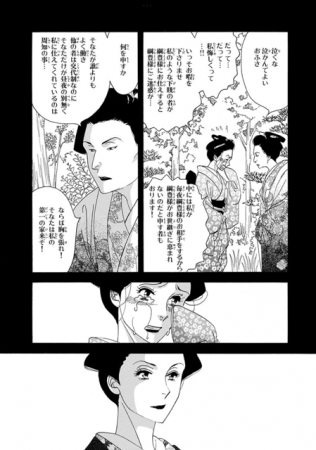

そして綱吉と柳沢吉保の間には、もう少しねっとりした感情がある(実際、史実でも、吉保は綱吉に寵愛されていたとも言われている)。よしながふみ『大奥』の中では、綱吉は生涯、吉保にしか自分の化粧を許さず、吉保は綱吉の父・桂昌院と通じているが、それを綱吉に咎められた時、吉保はこう言う。「決して私は己の立身出世のために桂昌院様に身をまかせた訳ではござりませぬ! 私が身をもって桂昌院様にお仕えするのは、ただただあなた様のお側にいたかったからでござりまする!!」

事実、綱吉が死の床についたとき、吉保は綱吉に対し、ある行為をする。その時の吉保の台詞――「ちっとも分かっておられなかったのですね! 周りの者達が一体どれほどあなたに恋い焦がれていたか…! 皆がどれほどあなたを自分一人のものにしたがっていたか…!! 誰にも…あなたをもう誰にも渡しはいたしませぬ。御台様にも他の男達にも絶対に…!!」【図2】

【図2】よしながふみ『大奥』6巻(白泉社)105頁

この柳沢吉保にさえ夫と子供がいたのに、生涯独身を通し、「主君家宣に対する異常なまでの忠義心」と『大奥』に記されるのが、間部詮房である。『大奥』の中で間部詮房は家宣の控えめで慈悲深い性格に心から惚れ込み、昼夜を問わず家宣に仕える。【図3】

【図3】よしながふみ『大奥』6巻(白泉社)184頁

彼女たちは、主君のためには汚れ仕事も辞さず、ときにはそのために人を殺めることさえある。

先述の吉宗は、その治世が終わる頃、側近の久通に問う。自分は普通ならば将軍はおろか家督を継ぐ可能性さえ低い継承順位にあった。自分より優先されるはずの者たちを亡き者にしたのはお前なのか、と。久通は「はい」と答える。将軍継承に関して吉宗のライバルだった尾張の吉通と、吉宗のすぐ上の姉・頼職に毒を盛ったのは自分である。「あの方にはとても紀州藩主は務まりませぬもの」

そして、人格者だった一番上の姉・綱教までも自分の手にかけたことを彼女は認める。「あのお方が生きておられる限り、あなた様は将軍になる事がおできになりませぬゆえ」。

久通は自分の手を汚しても、吉宗の才能をどこまでも生かそうとした。彼女は吉宗こそ天下人にふさわしいと確信していたのである。そして事実、吉宗は徳川歴代の将軍の中でも名君として知られる。彼女は続ける。「いつでもお手討ちになる覚悟で、今日まで生きて参りました」

吉宗は答える。「今までずっと、そなた一人が背負ってくれていたのだな……」

吉宗の中にも、出世して久通の忠義に報いたいという思いが確かにあった。

ねぎらいの言葉をかけ、体調を尋ねる吉宗に久通は、医者のみたてでは自分はこの冬は越せないと語り、「一睡の夢を見せていただきました。まことにありがとうございました……」。「私もじゃ。まこと良き夢であったな」。並んで庭を眺める2人。【図4】

【図4】よしながふみ『大奥』8巻(白泉社)182-183頁

女性が国政のトップに就き、それを支える片腕も女性。しかも吉宗は、徳川15代の中でも名君の誉れ高い将軍である。

そもそも女性のバディものが少なく、ましてや女性二人が協力して国のトップとして清濁併せ呑む政を行っていくという光景はまず見ない。そんな中でこのような光景を見せてくれたことは、『大奥』の一つの達成であると言える。

しかし、これはもともとの史実では男同士の関係である。それを「シスターフッド」として捉えていいのか、ということには疑問が残るだろう。

◆「性差別」の虚構性

そう考えたとき、むしろ『大奥』のシスターフッド性は、みかけとしての女性同士の関係ではなく、現在の女性が置かれている立場を逆照射して見せるその批評性にこそあるのではないか、という見方が浮かび上がる。

実際、『大奥』にそうした場面は多い。

まず、大奥が男ばかりになった時、そこには女将軍の寵を争う男たちの嫉妬が渦巻く。それまで女の特性のように言われてきた嫉妬や媚び。同じ状況におかれれば男もそうなる、ということが端的に示される。そして、男たちが基本的に「性と生殖」にしか関わらなくなったといっても、だからといって女性が「性と生殖」から自由になったわけではない。むしろ『大奥』の存在意義である<「世継ぎ」を生む>という将軍最大の責務は、女将軍の肩にはより重くのしかかってくることになる。<産む>ことの呪縛、「母」であるということは、『大奥』の中で女性たちが共に負う重さとして、お互いの辛さを慮るシスターフッドの礎になりうるものだ。また作中では男装の平賀源内をも含め、女性たちに対する性暴力がいくつも描かれている(男性に対する性暴力もまた描かれる)ことも、変わらぬ問題の所在を示している。

そのように変わらない問題がある一方で、腕のいい男の料理人が、女ばかりの職場にあって「男だから」という理由で偏見にさらされる、というエピソードがある。彼は結局そのために大奥にあがることになるのだが、それに先だって店の女将にこう言われる。

「そりゃ店の者達はみな、お前の腕が確かなのを分かってる。だけどお客様はどうだろう? 料理人の一人が男だと言うだけなら、逆に物珍しさで客寄せにもなったけれど、板長となるとねえ…。うちは客商売だよ。どんなに味が良くても男の板長がいる店で食べたくないっていうお客様をむりやり店に引っぱり込む事はできないんだ。それに、言いにくい事だけど…今だって店の女衆の中には、男のあんたに厨であれこれ指図される事を面白く思ってない連中も少なくないんだよ」

どうだろうか。これはまさに現在、女の料理人が置かれている立場や見られ方と同じではないだろうか。

他にもこんなセリフがある。

「やっぱり男の子は女と違って、一人で生きていこうって覚悟が足りないのかねえ!」

「わしだけではない。男はみな哀しいものだと諦めがつくと言った方が良いか。大奥の男達の哀しみの物語が今のわしには心地良い」。これは女である母に実権を握られたお飾りの男性将軍・家斉の言葉。

久々の男性将軍である家斉は、部下にも、妻である御台に向かってこう言われる。「翻せば上様は男子。代々女が務めてきた将軍職の重責は、やはり男子には少々荷が重すぎるのです」

それでも家斉が、赤面疱瘡の予防になる人痘接種を進めようとすると、母はこう怒鳴りつけるのだ。「男が!」「男がそういう政にかかわる事をちまちまちまちま、この母に意見せずとも良いと何度申したら分かるのじゃ⁉」【図5】

【図5】よしながふみ『大奥』11巻(白泉社)60-61頁

赤面疱瘡の人痘接種の推進を黒木に依頼した時にも、その仲間の伊兵衛から家斉はこう言われている。「実際にはその母親の治済公が政の全てを牛耳っていると言うじゃねえか。結局男がちゃんとした将軍になれる訳がねえんだよ!」

黒木は、今は野に下って町医者になっているが、かつては大奥におり、将軍吉宗の下で、平賀源内(作中では男装の女)の助けも得て、研究の中心となった青沼らと共に、赤面疱瘡の予防となる人痘接種の開発に取り組んでいた。

その青沼が、「鎖国も、病の流行も、三代家光公の御代のものからかも知らんが、とにかく今はこれが尋常だものなあ」という同僚に対し、「そ…それはそうでございますが、たかだか百数十年しか続いておらぬ状態ですぞ⁉ ならばまたそのように今まで尋常だったものが覆る事だってありうるという事ではありませぬか⁉」という場面がある。

今は当たり前だと思われていることも、たかだかここ百年くらいのことで、これから簡単に覆るかもしれない。それは、「男は~に向かない」にしても「女は~に向かない」にしても同じことである。

田沼意次の時代が終わり、松平定信の時代になって、大名の息子が副作用で死んだ責を問われて青沼は斬首される。しかし人痘接種はひとたびは成功したのである。

それは秘しても市井にも漏れ聞こえ、「上様に品定めされるために江戸城に閉じ込められていた男達が、この世を根底からひっくり返すような病気の予防法を発見したんだもの。そりゃ男達はみな胸のすく思いだよ!」

そうした、男達が「上様に品定めされるために江戸城に閉じ込められていた」時代から、その男達が病気の予防法を発見したことで、歴史は再び、男と女が同数おり、男がもう病を気にしなくてもいいような、現代と接続された状況へと時間をかけて戻っていく。

結局、家斉の依頼を受け、再び人痘接種に取り組み始めた黒木が配属されたのは天文方。そこで彼は高橋景保という女性に出会うが、彼女は言う。

「学者は男ができる数少ない仕事のひとつなのだから、天文学の世界に女は無用だなどと! 吉宗公がかつて天文方に男子を呼ばれたのは、優秀な人材に男も女も無いからで、天文方を男に独占させるためではないはずですわ!!」

ここから少しずつ、こうした発言もみられるようになっていくのだ。

後述するように、赤面疱瘡の予防法が確立されてからのこの変化は急激である。しかし、その再びの逆転を目にすると、『大奥』がけっして単純な男女逆転の物語ではないことがわかる。その性差の構造は複雑で重層的だ。

そして、女が優遇される社会であれ、男が優遇される社会であれ、人々には同じように、今活躍している性別ではないもう片方の存在への偏見がある。つまり、『大奥』から読み取れる主題の一つは、単なる「女性差別社会の逆照射」にあるのではなく、「性差別の虚構性」そのものにあるといってもいいだろう。

◆変化するシスターフッド:家定と阿部正弘

さて、赤面疱瘡の予防法が確立されていく時期と時を同じくして、『大奥』に描かれるシスターフッドにも変化がみられるようになる。男同士の緊密な主従関係を女に置きかえたものではない、オリジナルな「シスターフッド」が描かれるようになっていくのだ。

その最初の例が、退屈だからと、家斉の多すぎる子供を毒で間引いていく恐るべき母・治済に対する、ともに子を殺された家斉の御台所(正室)と、側室のお志賀の方がタッグを組んだ復讐劇である。【図6】

【図6】右:よしながふみ『大奥』12巻(白泉社)176頁、左:同 177頁

あっと驚くミステリーのような展開で、ネタばれになるので詳しくは書かないが、史実上もこの二人は女性であり、子を殺された二人の母が共闘した復讐劇は、完全によしながふみの創作であると思われる。正室と側室、本来はライバル関係にある二人の共闘。ここでは「子を殺された母」の復讐劇ではあるが、その子を殺したのもまた、治済という「母」であり、母性が相対化されているというのも重要であろう。

母からの呪縛を断ち切ろうとする家斉の肝いりと黒木たちの努力で赤面疱瘡が克服されると、家事が重労働だったこの時代、家の仕事も外の仕事も子供を産み育てるのもすべて女がやるというのは負担が大きく、急速に分業化が進んでいく。結果、男が「誰がお前らを喰わしてやってると思っていやがる!!」と怒鳴りつける時代に入っていくのである。

それまで女が継いでいた家督も、成人するまで無事に育った場合は、男子の長子に譲るようにというお触れが家斉によって出されるが、この裏には、自分の人生を母のいいようにされ、妻には裏切られたという家斉の女性不信があった。

家斉が阿部家の女当主・正弘にこの定めの是非を問うと正弘は、市中の変化を語り、「ならば武家とて旧弊を改め、時代に合わせて変わっていかねば、武士だけが時勢から取り残されてしまいまする」と言上する。

「皮肉よの。そなたのような聡明な女が、女というだけですぐには家督を継げなくなったのも時勢と申すか…」

「ならば以前は、男というだけで政から遠ざけられ、種馬にされてきた多くの能ある男がいた事でございましょう」と阿部正弘。

この阿部正弘こそ、のちの勝海舟の才能を見抜き、海軍伝習所を開いて欧米列強に対抗する礎を作った人物である。よしながふみ『大奥』では、親の不始末によって陰間茶屋に売られていた、のちの大奥総取締役・瀧山を登用したのもまた阿部正弘とされている。

しかし、彼女の数ある功績の中でも、よしながの『大奥』の中で、阿部正弘の最も重要な役割は、12代将軍である父・家慶から性的な関係を強制されていた13代将軍・家定を、父による性虐待から救ったことである。家定の様子からそれと悟った彼女は、常に家定と一緒に居ることで家慶を遠ざけ、ついには家斉の御台であった広大院に直接進言し、大奥総取締役の瀧山にも、「もし家慶公がお人払いを命じられても、決して家定様の側を離れてはならぬ」と命じて家定を守る。

これを聞いた家定が思うのが、「私には真の意味での父と母はもうおらぬ。しかしどうだ。代わりに私には真の家臣がいてくれた…!!」

これら一連のいきさつ、とりわけ家慶による家定への性的虐待などは、完全によしながの創作だろう。しかし逆にそれは、男同士の関係を男女逆転するのでなく、作家があえて意識的に、二人の間の強いシスターフッドを描き出したということである。『大奥』では、役割が男女逆転している間はむしろ、性別の逆転以外はかなり史実に忠実に描かれるが、男女の役割分担が現代の形に近づいてくると、フィクションの部分が増え、とくに女性同士の強い絆=シスターフッドが前面に打ち出されてくるように思われる。

その最も顕著な例が、後述する和宮と家茂との関係であるが、家定の頃からこの傾向は顕著になる。

作中では家定は、2代続いた男性将軍のあとの女性将軍である。この時代にはすでに市中に男があふれ、女はその力を失いつつある。その中では当然、「女将軍が立つと国が滅ぶ」などの女性差別的な言説も現われる。

それは女性で老中首座である阿部正弘にも向けられ、水戸の徳川斉昭などは正弘に向かって、「女のそなたは即刻、老中首座を辞任せよ! でなければ、江戸城の中でもそなたを犯してやるわ! もう二度と孕めぬような体に傷つけてやろう」とまで暴言を吐くのである。しかし正弘はそうした斉昭に対して、その手腕を持ち上げ、近々設ける海岸防御についての御用掛として幕政に参加することを提案する。それに対する斉昭の答は、「ならば良し! そなたを“穴”として見るのは当分やめてやろう!」である。とんでもない奴なのだ。

そしてここでは、巷では尊王攘夷論が吹き荒れる中でかつての権勢を失っていく幕府と、社会の男性化が進み、侮られるようになった女将軍、という二つの立場が重ね合わせられていることに気づく。攘夷論の急先鋒である水戸斉昭という男性は、その象徴なのである。そして最大の外様藩である薩摩が、男尊女卑の気風を持つ藩であるということも大きい。幕末という時代は、長く続いた平和が戦に、文が武に、道を譲っていく過程である。西洋列強と「武」をもって対峙しなければならない時、女性的な文化は男性文化によって取って代わられる。

このような中では、幕府を背負って立つ女性同士が気遣いあうようになるのも道理であろう。とくに阿部正弘は家定の身を案じ、「将軍とは孤独なもの。…家定様にはお心を許せる伴侶が将来必ず必要だ」として、新しい御台所を持つことを勧める。そこでやってくるのが胤篤(史実では篤姫)、のちの天璋院である。

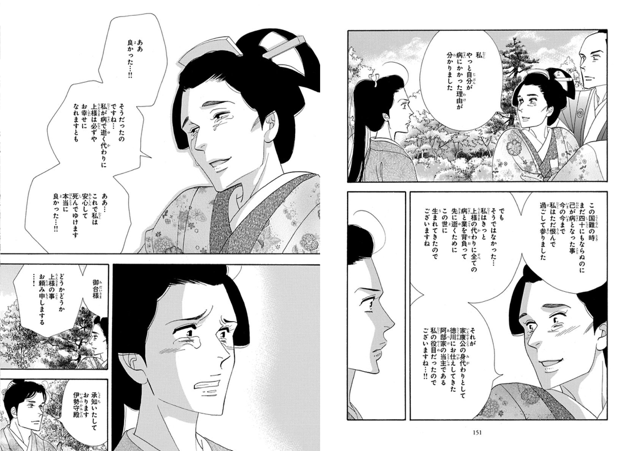

家定が御台と仲睦まじく、病弱だった身体も健康になっていくのを見て、その頃、自らは病を得ている阿部正弘は涙を流して喜ぶ。「私、やっと自分が病にかかった理由が分かりました」「私はきっと、上様の代わりに全ての病と業を背負って、先に逝くためにこの世に生まれてきたのでございますね。それが、家康公の身代わりとして徳川にお仕えしてきた阿部家の当主である私の役目だったのでございますね…!!」【図7】

【図7】よしながふみ『大奥』14巻(白泉社)151-152頁

こうして阿部正弘は身罷った。

◆シスターフッドのその先へ:和宮と家茂

『大奥』の中で幕末の徳川は、女将軍と、そしてそれを支える大奥の男たちによって最後の光芒を放つ。

家定が逝き、第14代将軍となったのが家茂。まだ14歳の聡明な少女であった。ますます声高になる尊王攘夷論者を黙らせるために、「公武合体」の掛け声のもと、その彼女のもとに、帝の御子を、徳川家将軍の御台として迎えることになる。しかしやってきたのは、男である和宮の隠された姉・親子。女であった。

京から江戸に赴いて将軍家の婿になるのを嫌がった本物の和宮は自ら首をくくり、「とりかえばや」で彼女が男装して、同じく男装の母とおつきの者と一緒にやってきたのだという。

生まれつき左手の手首から先がなかったために母親から疎まれ、その存在を隠されて育った姫宮。かなりひねくれた性格に育った彼女が弟の身代わりになったのは、弟に取られた母の存在を取り戻すためである。豊かな江戸城での暮しは、京での暮しよりずっと恵まれている。しかし母親は、本物の和宮と京を恋しがり、弱っていく。

一方、家茂は和宮が女性で偽者であると知っても、彼女をいたわり、気を遣う。それは一つには、女和宮がただの偽者ではなく、本物の和宮の姉であり、帝の御子であることは間違いなく、そして存在を隠されてきた彼女の哀しみや苦しみを感じ取ったからであろう。

徳川3百年の歴史の中で、2百数十年ぶりに将軍が帝に会いに京に赴く上洛を前にして、家茂は和宮に、帝には事情をご説明して、女和宮が帝の妹であることを説明し、もし事が露見しても、皇女として相応の待遇を続けるという宸翰を取ってくるつもりだということを語る。「どうして…? どうしてあなた様の真の夫でもない女で偽者の私にそこまでしてくれはるの…⁉」と驚く和宮。

家茂は語る。「たとえ偽者でも、あなたが和宮様として私の元へいらして下さったから…。いかなる仔細があったかは存じませぬが、女である事を隠して江戸まで下ってくるのはどれほどのご苦労があった事でしょう」

続けて家茂は、和宮が急死した時にそれを公にした方が女和宮にとっては楽だったはずだと指摘する。

しかし、本物の和宮はじつは生きていて、落飾して寺に入っている。だから母親は会いたがっているのだ。その事情を家茂に打ち明け、母一人を家茂と共に京に連れ帰ってくれるように頼んで、和宮は言う。あなたが和宮が婚姻を嫌がって自死したことを気に病んでいたことは知っている。なのにこんなことを隠していた自分は殺されてもいい。「今すぐ私が死んでは公武一和に障りがあるという事でしたら、あと数年経ったあたりで食膳に毒でも盛って下さればええわ」「私が死んだところで、心から悲しむ者など誰もおりませんのやよってな」

そう言って泣く彼女を見て家茂は言う。

「いいえ宮様。私がおります」。

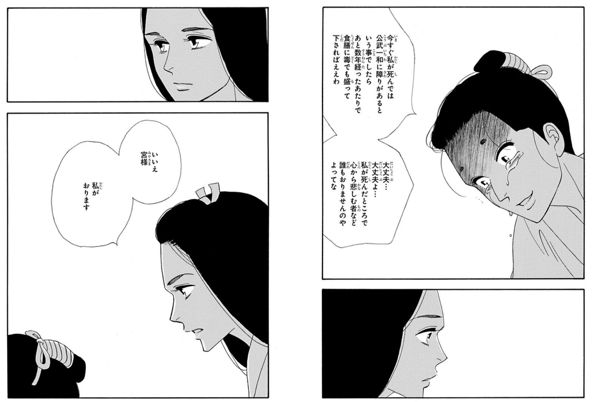

彼女はさらに続ける。「私がおります」【図8】

【図8】よしながふみ『大奥』17巻(白泉社)53-54頁

「真の夫でも妻でもないやないの」

「それでもおります」

名場面である。真の夫でも妻でもなくとも、二人の間には、唯一無二の強い信頼関係が生まれたのだ。

自分は女なので家茂との間に子はつくれない。側室を迎えてくれ、という和宮に対し家茂は、今は政の中心は江戸ではなく京に移っている。ということは自分は近いうちに再び上洛しなければならないだろう。今の自分には妊娠出産している余裕などないと答える。

続けて、これから日本が新しい時代に入るというのなら、「何も将軍が必ず血の繋がった我が子に跡を継がせずとも良いであろうし、まことに信頼に足る人物ならば、夫婦でなくとも二人で人の子の親になっても良いではありませぬか!」。一人では心許ないが、「でも宮様と二人ならばきっとできると思いましたの!」

そして実際に家茂は、和宮との間に養子をもらうのである。

二人の間に性関係はないが、これは女二人で親になるレズビアンマザーの一形態と位置付けてもいいのではないか。『大奥』は軽やかに、シスターフッドのその先まで駆け抜けていってくれている。

上に立つものは、将軍とは孤独なものだ、という言葉は、とくに後半の『大奥』には何度も出てくる。だからこそ心打ちとけて話ができるものが、側に必要なのだと。家茂にとって和宮はそういう存在であり(むしろ表向きは夫婦でありながら、性関係を持つ必要のない女同士だったからこそ、よけいにくつろいで話ができたのかもしれない)、和宮にとってもまた、家茂は唯一、心許せる相手であった。

家茂は第二次長州征伐の途上で亡くなるが、その最期の言葉は、女和宮の真の名であった。「親子様…親子…」

◆御一新の時代:再び逆転するジェンダー

家茂の死後、男である慶喜が最後の将軍、第15代将軍となる。しかしもうすでに時代は大政奉還へと大きく動いている。

坂本竜馬は言う。開国を迫る列強の現実にふれて、周りの志士たちは、世界ではみんな男が仕切っている。女が将軍をやっていた徳川は時代遅れで恥ずかしいと言うが、自分はそうは思わない。

「女だって腕っぷしの強いのもおるし、学問や政に向いちゅう者もおろうし。政 に男も女もみんないっしょに力を合わせて参加するゆうのは、実は時代遅れじゃのうて、欧州よりはるかに進んじゅうゆうって事がやないじゃろうか⁉」

しかし男尊女卑の風土の強い薩摩の西郷隆盛は真逆の意見である。西郷との会見で勝海舟はなんとか将軍・慶喜の処刑を思いとどまらせようとするが、西郷は頑として聞かない。徳川は長いこと女将軍に国を治めさせ、国を閉ざし、そのために日本をこれほど遅れた国にしてしまった。慶喜はその責任をとらなくてはならない。

「こん国は長か事、本来政をする力の無か女達が将軍はおろか老中や全ての役人の仕事を務めてきてしもうた」「こいではこん国は腐って当たり前じゃ!!」

西郷はさらに言い募る。「無能な女を将軍として戴くような幕府じゃから、力のある者が人の上に立てんとじゃ!!」「別においは女より男が偉いと言うちょる訳じゃなか!! ただ男には男の、女には女の役割があるはずじゃ。女に政はできん!!」

この西郷の言葉を、女が政を行うのが当たり前だった時代に、男達や男将軍に対して向けられていた言葉と比べてみてほしい。

「そげな女に作られた恥ずべき歴史を無かった事にするためには、徳川を徹底的に潰さなならんのです!! 故に徳川慶喜公には何としても死んでいただく!!」

これを聞いて黙っていられなかったのが、別室で西郷とのやりとりを聞いていた和宮である。彼女の脳裏には、聡明だった家茂の姿が浮かぶ。天璋院(もとは西郷が敬愛する薩摩藩主・島津斉彬の養子)と共に西郷の前に出て行った和宮は、家茂がもらってきた帝の宸翰(そこには、先の帝が岩倉具視と薩摩に殺されたことも直筆で一通加わっている)を見せ、あくまでも慶喜の処刑に加わるなら、この宸翰を公にすると脅す。

すると西郷は、和宮が女であるのならば、家茂は男でないとおかしい。「考えてみると文書に記してある歴代の将軍の名はみな男名じゃ。ではきっと事実もそげん事やったに違いなか。そう考えれば徳川の歴史も恥ではなか。よって慶喜公を殺す必要も無か…」

ここで、家茂と和宮のシスターフッドが、日本が取り返しのつかない内戦に陥り、その機に乗じて西洋列強の植民地にされるという危機を救ったことになる。(史実でも実際、和宮と天璋院は、西郷に慶喜公を殺さぬよう請願の手紙を送っている)

和宮は言う。「新政府にとって女が将軍であった事がどないに都合が悪いもんかは知らんけどな。この江戸という町の栄えは、その女将軍の政の元に、ご城下の女達が二百年もの間、営々と築き上げ、守りぬいてきたものやないのかえ?」「そういう徳川の女達がやった事全部、そなたらの好きなように歪めてええ代わりに、この江戸の町だけは傷ひとつ付けんといて!」

◆エピローグ:「性差の日本史」

このあとに続く江戸無血開城の場面は、ことのほか潔く美しく印象的である。三代将軍家光の時代から始まった大奥。磨き上げられたその大奥の座敷に燦然と輝く「お万好み」の流水紋の裃。黒と白の鮮やかな二つの流水紋の裃が徳川幕府の終焉を告げるその場面を、読者にはぜひ、その目で見てほしい。

その場面ののち、じつはもう一つのエピソードが続く。皆までは語らないが、天璋院改め胤篤(このあたりはもちろん、よしながさんの創作)たち一行は、アメリカに行く船の中で、日本初の外国への女子留学生の一団と乗り合わせる。その一人が6歳の津田梅子。「私達がアメリカで学ぶのは将来、お国のために働く偉い方達の妻になってその方達をお助けするためだって…」という梅子に胤篤は言う。

「国を動かす人物になるのは、あなた達ご自身でございます! きっとなれますとも! この胤篤にはそれが見えます!」

「…女でも?」と問う梅子に胤篤は答える。「女でも!」

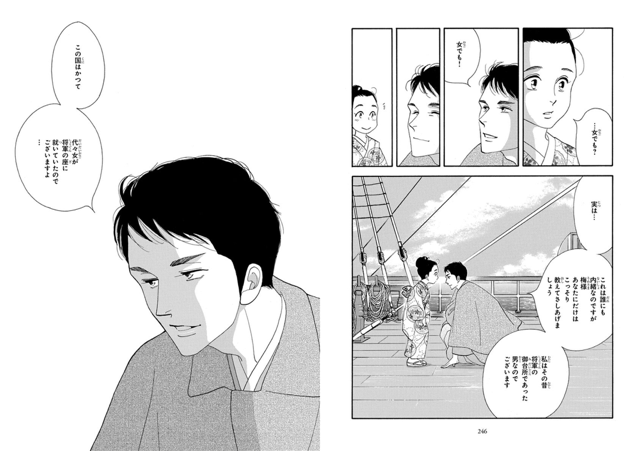

彼はさらに続ける。「あなたにだけはこっそり教えてさしあげましょう」「この国はかつて、代々女が将軍の座に就いていたのでございますよ…」【図9】

【図9】よしながふみ『大奥』19巻(白泉社)246-247頁

ここで私たちは気づく。『大奥』全19巻を通じて語られてきたのは、単なる男女逆転の思考実験ではなく、かつて実際に、村を集落を国を支え、産業を支えてきながら、消されてしまった女たちの歴史なのだと。

2020年に国立歴史民俗博物館で開催され大評判となった「性差の日本史」展では、7世紀頃までは、軍事組織は別にして、首長の半分は女で、産業の場でも男女が入り混じって働いていたことが資料からわかるという。ところが戸籍制度の導入によって戸主は男性と定められると、少しずつ、生産の場、権力の場から女性が排除されていき、職人を描いた絵などの中でも女性は描かれなくなっていく。江戸時代まではそれでも、大奥の女性の政治権力はかなり強かったのだが、政治から女性が一掃されたのが明治維新の時である、と。

2004年に連載が始まり、2021年に完結した『大奥』が、このことをどのくらい踏まえていたのかはわからない。しかし、男性中心に記される表の記録に残されていない女性の歴史、消されてしまった女性の営為は確実にある。

『大奥』のシスターフッドとは、作中の個々の関係性を超えて、そのことに目を向けさせることにあるのではないか。ここで描かれているのは、複雑で重層的な性差の構造だ。逆転、また逆転を重ねるなかで見えてくるのは、「今の常識は今の常識にすぎない」「それはたいてい、たかだか百年くらいのもので、いくらでも変わりうる」ということだ。そして、ほんとうに男女入り乱れて政治に経済に家庭に地域に参入する社会が訪れたとき、「シスターフッド」の形も、男同士のホモソーシャルな社会のあり方もまた変わるだろう。

私たちは生きて、その時代に立ち会うことができるだろうか。

※本文中の台詞の引用は、読みやすさを考慮して句読点を適宜補っています。

★本連載は、『ベルサイユのばら』など、これまでに取り上げきれなかったいくつかの作品の分析や、「悪役令嬢の起源」などの書き下ろしコラムを加え、大幅に加筆して平凡社から単行本として出版予定です。みなさま、楽しみにお待ちください。