第8回

文芸雑誌「海」の表紙③

[ 更新 ] 2016.09.27

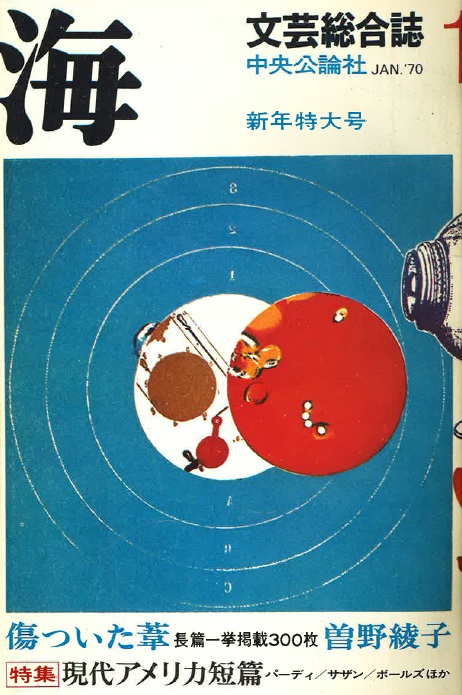

「海」(中央公論社)1970年1月号表紙/表紙作品:加納光於 表紙構成:田中一光

前回、「海」には三島由紀夫が追悼されていなかったと書いたのだったが、いわゆる「三島由紀夫事件」は1970年11月25日のことで、文芸雑誌の雑誌編集者や執筆者は、12月に発売される新年号の最終的なしめ切りを前に一番多忙な時期である。

私の本棚にある文学関係の資料はごく限られたわずかなもので、筑摩版『大岡昇平全集』別巻に収録されている埴谷雄高との対談『二つの同時代史』(註・1)によれば、この年は第6回谷崎潤一郎賞を埴谷の『闇のなかの黒い馬』と吉行淳之介の『暗室』の二作が受賞(選考委員は、大岡昇平、円地文子、遠藤周作、丹羽文雄、船橋聖一、武田泰淳、三島由紀夫)、11月17日に受賞パーティがあった8日後の25日に事件がおき、大岡は文芸雑誌のしめきり日で短篇(『焚火』71年「新潮」新年特大号)を書いている最中で、「やっぱり書けなくなって、一日延ばしてもら」うことになるのだったが「偶然、何かの用で電話をかけてきた」吉行淳之介が、「ときにビッグ・ニュースをお聞きになりましたかとかなんとかいったら、俺がウフフフと笑ったって何かに書いている(笑)。」と発言している。70代の作家二人の対談は、事件後10年以上の時間が過ぎて行われているのだが、1941年生れの評論家上野昂志は25年後、「アサヒグラフ」に連載していた『戦後再考』(朝日新聞社、1995年)に「三島由紀夫事件」について、その日の午後、「テレビから流れてくるバルコニーに立って演説する三島の映像や、斬り離された首の映像を何度も見ながら、見るほどに現実感が薄れ」、「奇妙な既視感」にとらわれたかのような体験を書いている。「実際、われわれは、その4年前に新宿文化のスクリーンの上で、三島自身の製作・監督、主演による映画『憂国』によって、市ヶ谷台で行われたこととそっくりなものを見ているのだ。」

新潮社の社史『新潮社一〇〇年』に「各界に大きな衝撃を与え、翌年にかけて雑誌等の特集がつづく」と書かれている状況について、当時、26歳だった私(めったに見なかったが白黒の映りの悪い14インチのテレビを持っていたし、朝日新聞もとっていたのだが、どっちもあまり見ることがなかったとしても)の記憶はまったく不鮮明で、実のところテレビや新聞に写真が載ったという三島の「首」さえ、まるで覚えていないほどで、三島由紀夫にも「事件」にも興味がなかったようである。2、3年前、「図書」(岩波書店)の大江健三郎の連載コラムで、御子息の光さんが、来客との会話に三島の名が出ると、こんなに背の低い人でしたよと手を床から50センチほどの高さのところにかざす、という、とても印象的な文章を読んだ時でさえ、「首」の映像がメディア上に氾濫していたことがピンとこなかったくらいなのだ。考えてみれば、三島の切り離された「首」を境に、日本のメディアは死体やその一部の映像を人眼にさらすという事態を駆逐して今日に至っているらしい。死体とその一部はタブーとなったのである。上野昂志の『戦後再考』と『戦後60年』(作品社、2005年)の二冊に収録されている「三島由紀夫事件」には、新聞や週刊誌などに載った「ひたすら、その空虚さを増幅するものにしかならなかった」「さまざまな人たちのコメント」をある男性雑誌の依頼で集めた記事を作った時「当時全盛を誇っていたドリフターズのテレビ番組をもじった『三島だよ、全員集合!』というタイトルをつけ」たことが語られている。事象に大して興味を持たなかった私でさえ、こればかりはあまりの愚かさのせいで印象に残っている、〈新左翼は三島に先を越されてしまった〉という滝田修のコメントは、ずっと後になって、三島が讃美したヤクザ映画のスター鶴田浩二が死んだ時(病気で)、鶴田を右翼にとられるな、という左翼の映画ファンの反応で繰り返されることになるのだったが(それに比べて2014年、鶴田と人気を二分した高倉健の死には、右翼や左翼といった思想的な言及は一つもなく、ただひたすら寡黙な高齢の国民的大スターとして語られた)、上野の文章に、当時の首相佐藤栄作が三島は頭がおかしくなったんじゃないかと発言したことが書かれていて、この首相の発言に対して、憤激する作家たちがいたことを思い出したのだったが、三島は「狂気」を否定した文学者ではないのだし狂気よばわりされても当然で、むしろ首相が三島の行為を肯定するほうがキチガイ沙汰である。

事件後四十数年、大江光が手で床から50センチ程のところを示して、これくらいの高さの人でした、と映像の記憶を語ったという三島由紀夫のことを私が思い出したのは、総合文芸誌「海」の目次の資料を見て、追悼特集が組まれていないことに、あらためてと言うより、初めて気がついたからでもあった。

中央公論社が主催する、いわば社をかけての文学的イベントであった谷崎潤一郎賞(1965年第1回)が創設された時から第6回まで三島は選考委員だったし、谷崎賞の発表と選考経過は、ちゃらちゃらした前衛文芸誌「海」などではなく、文豪谷崎とも深いかかわりを持つ中央公論社の看板である総合雑誌「中央公論」に発表されていたのだし、「事件」はセンセーショナルな社会的現象としてなにしろ「全員集合!」だったのだから「中央公論」には、それに触れた論文が特集形式で載ったはずである。

文芸総合誌と言うサブタイトルが表紙に記されている「海」の表紙は、これまで書いてきたように、加納光於と中西夏之という斬新で現代的な作家の作品が採用されたのだが、総合雑誌は「中央公論」も「文芸春秋」も日本画と洋画の大家から徐々に実力派の中堅へと移っていった時だったらしく、67年の「新潮」新年号の表紙がシベリア抑留の体験をふまえた黒い太陽の画家、香月泰男の、黄金と朱い太陽の日の出にはじまっているのは、いわば文芸雑誌の持つ芸術的自由度と言えなくもない、という気もするのである。だから、中西の後に続いた平山郁夫は、いわば表紙画における中公的な反動という感じがしなくもないだろう。

「新潮」(新潮社)1970年1月号表紙/表紙作品:香月泰男「朝陽」 油彩・画布

ところで、70年新年号の加納光於の表紙を見ると、青の空間に3つの白い線で描かれた円の中央に、少しずれて重なる白と赤の円が描かれている。香月の「新潮」新年号表紙の金色の海と空に浮かぶ初日の出を見て、ふと気がついたのだが、これは加納光於的な宇宙の太陽なのかもしれない。

おめでたい新年の太陽ではなく、版画の天体図の小さな宇宙の中心としての円。

とすれば、中西夏之の71年新年号の、中指の真ン中から、すっぱりと真っすぐに切り裂かれている銀色の手と流れるように左右に分れて渦巻く砂鉄のオブジェは初日の出をむかえて打たれる柏手の不気味なパロディなのかもしれないではないか。

70年、71年の二年間、「海」は書き手たちによる作品よりも、表紙の画家の選択と、三島由紀夫を徹底的に無視したこと、志賀直哉と川端康成を大家として扱わなかったことで記憶されるべきかもしれない。

その当時の文芸雑誌というか純文学雑誌、「新潮」「海」「文藝」「文學界」「群像」の五誌のうちで私が小説やエッセイを書いていたのは「新潮」「海」「文藝」だったから送られて来ることがない二誌は眼にすることもなく「新潮」を別にすれば三島由紀夫追悼がどのように組まれたのか、まるで覚えていない。「新潮」で特集が組まれたことを覚えているわけは、三島由紀夫とも文学ともなんの関係もないことなのだが、それは後述する。『新潮社一〇〇年』の年譜には、1971年1月の項目に、新年号(というのは1970年の12月に発売される)に「天人五衰――豊饒の海 最終巻」の最終回が掲載され(11月25日に三島は担当編集者に最終回の原稿を渡す手はずをとっている)、70年の12月中に執筆、編集されて、翌1月に発行された1月臨時増刊号『三島由紀夫読本』には、三島の『豊饒の海』ノート」「小説とは何か」の他に対談、感想、年譜、小伝、作品論の「特集・三島事件の核心」があり、「小林秀雄、武田泰淳、村松剛、江藤淳、中村光夫、田中美知太郎、保田與重郎ら37氏が執筆」し、翌2月の項目には(なにしろ社史なので、本の売れ高を、社の業績として誇り讃える)2月に刊行された『豊饒の海 第4巻 天人五衰』が6月までに24万5千部、昭和50年末までに27万1千部に達し、『豊饒の海』全4巻は全巻で、昭和50年末までに118万4千部に達したと書かれている。72年に川端が自殺した当初も、「本屋に川端コーナーができて、飛ぶように売れてるそうだ」と大岡昇平は『萌野』に書いている。

さらに、「新潮」2月号(12月号しめ切りで1月発売)の「三島由紀夫追悼特集」が編まれ「河上徹太郎、大岡昇平ら38氏が執筆」している。1月臨時増刊号は、おそらく1970年の12月24、25日頃がしめ切りで、71年1月に発行され、同時に2月号の「追悼特集」の原稿が発注され編集されていたことになる。2月号には、石川達三の、後にその頑迷な保守ぶりの滑稽さが受けて名物となったエッセイ「流れゆく日々」(ちなみに、五木寛之のギネス級長期連載エッセイ「流されゆく日々」は、石川達三のエッセイのタイトルの皮肉なパロディとして名付けられた)と、吉行淳之介の「湿った空乾いた空」の連載が始まると書かれていて、その他にも三島の特集とは関係のない小説やエッセイが載っていたはずである。

現在より、文芸雑誌編集部員の人数が多かったとはいえ、「事件」のあった11月の25日以後から12月の最終的なしめ切り(むろん、ファックスもなかった時代である)までの1ヶ月、「新潮」編集部は同時に3冊の雑誌編集の作業を行っていたことになる。

その時期、出版部から多忙を極めていた「新潮」編集部に手伝いに出向いていた若い女性編集者が憤然として、徹夜続きの作業が続くなか、ヴェテランの女性編集者(三島の担当編集者であり、デスクでもあったはず)に、夜食を買いに行ったりお茶の用意をまかせっぱなしにして、若い男の編集者たちが、えらそうに議論している(なにしろ、上野昂志の言葉を借りれば「三島だよ、全員集合!」の真っ只中である)と言うのだった。

1982年から83年にかけて行われた埴谷雄高との対談の中では、72年の川端の自殺については当然触れられていないのだが、大岡昇平は、ニューヨークの批評的紀行と私小説が混りあったような『萌野』(註・二)に、ニューヨーク滞在中、ノーベル賞受賞者川端康成の自殺のニュースに接しての独特の感想を書いている。それについて触れる前に、「海」の目次と『新潮社一〇〇年』を見ることにしよう。

「文芸総合誌」と銘打たれた「海」の創刊号(69年6月号)は、もちろん、前年にノーベル文学賞を受賞した川端康成の書いた「海」という文字が使用されていたのだったが(72年からは84年の休刊まで続いた平山郁夫の絵画が表紙に使用され[おそらく社長の趣味で]72年の目次は駒井哲郎の版画が使われている)、72年6月号の〈追悼・川端康成〉は、「川端康成先生の死と美」ドナルド・キーン、「甲斐ない推察」北杜夫、「美の終焉」澤野久雄(川端の小説をさらに通俗化させたような女流小説風の小説の書き手)の3人で、もちろん、私はどれも読んでいないが、老大家(と言っても、川端は自殺当時、73歳、私も4年後にはその年齢になる。写真やテレビの映像で見るかぎり、凄く、と言うかとんでもなく老人に見えたものだったが......)のガス自殺から受けた驚きが伺える。人生に未経験な若年の自殺にくらべて、老人(であるばかりか、ノーベル賞受賞作家という文学的成功者であり、ノーベル賞受賞者であるために自殺も世界的に話題となった)の自殺は、三島の自殺ほどではないにしてもいろいろと考えさせられることがあったということなのだろう。ノーベル賞を受賞していなかったら、日本の作家(世界文学と言われし文学とは、ほぼ無縁の、ローカルな)の切腹ではないガス管を咥えての自殺が海外で報じられたかどうか――。

さて、72年の「新潮」は6月臨時増刊号『川端康成読本』を発行する。内容は未完の長篇「たんぽぽ」が全篇収録され(「新潮」に連載中は、特別に大きな活字――まだ活版印刷の時代であった――で十枚足らずと思われる原稿がパラパラと組まれている奇妙な印象のものだったが)、「読本」の目次は、河盛好蔵、中里恒子、福永武彦3氏の座談会「河上徹太郎、サイデンステッカー、立原正秋、今日出海、大仏次郎ら41氏が人と文学について執筆」していて、「海」の3人の執筆者によるささやかな追悼とは、規模が違うというか、次元が異なると言ってもオーヴァーではあるまい。他の文芸雑誌3誌が三島と川端の自殺を、どう追悼したかは、この際どうでもいいのであって、明治37年創刊の老舗の文芸雑誌と、世界の文学的な状況の先鋭性に視界の開かれていた「海」という雑誌がどのように違っていたかが、2人の作家の特殊な死の扱いによって、当時の文芸誌を見たことのない読者にも、ある程度想像がつくかもしれない。もちろん、想像できたとしても大した意味があるわけではない。多少とは言え現在より「文学」が、それでもまだメディアの中心近くにいたということがなんとなくわかるかもしれないという程度のことだ。

ところで、「海」に載ったドナルド・キーンの追悼文「川端康成先生の死と美」だが、ニューヨークで書かれたキーンの原稿が「海」編集部に入稿された経緯が、大岡昇平の『萌野』の終り近くに書かれている。ニューヨーク滞在を終え帰国する大岡が、キーンの原稿をあずかって、編集部へ渡すはこびとなり、2人の間にかわされた会話が記されている。もし1968年のノーベル賞が三島だったら、川端も三島も自殺せずに済んだのではないか、という大岡に対して、キーンは笑うだけで自分の意見は言わずその意見は当分誰にも言わない方がいいと忠告し、大岡も、2人の作家の愛読者を「全部敵に廻」すような危険はおかさないと言いはするものの「(しかし東京に帰って見ると、私は同じ意見を多くの人から聞いた)」と書いている。機上で、読んでいいと許可を得ていたキーンの原稿を読んで、大岡は「脱アメリカ志向のアメリカ人であるキーンさんが、だんだん日本的曖昧さを体得しつつあるのがおかしかった。」と記す。

筑摩版「大岡昇平全集 評論Ⅷ 21」には、71年「新潮」2月特大号の特集「三島由紀夫の死」に寄せた追悼文と、同年2月の「文藝春秋」に寄せたものが載っているのだが、解題に他の執筆者名と文章のタイトルが列挙されていて興味深い。全集の「解題」はやはりこうありたいものだと思うし、読者として有難い。上野の言う当時の「全員集合!」状況が文壇的というか文芸雑誌的にはどういうものであったかを確認するために、せっかくなので書きうつしておきたい。もちろん、新年号と同時に出た『三島由紀夫読本』とは別である。

大岡「雑感――『小説とは何か』に寄せて――」の他に、河上徹太郎「寸言」、円地文子「響き」、吉田健一「三島さんのこと」、竹山道雄「その動機と影響」、林房雄「弔辞」、田宮虎彦「ある作家の死」、森茉莉「気違ひはどつち?」、小高根二郎「善明と由紀夫の黙契」、庄野潤三「印象」、小川国夫「一隅の想い」、開高健「一個の完璧な無駄」、辻邦生「悲劇の終末」、柴田翔「紙一重で無限の距離」、倉橋由美子「英雄の死」、立原正秋「寒椿」、柏原兵三「幸福な王子」、高井有一「作家の自裁」、辻井喬「永遠の昨日を失って」、澁澤龍彦「絶対を垣間見んとして......」、加賀乙彦「強者の倫理」、田久保英夫「天上の人」、阿部昭「趣味の問題」、古山高麗雄「二十世紀のサムライ」、坂上弘「朝子の視線」、丸山健二「小説家が作品の前に踊り出るとき」、ヨゼフ・ロゲンドルフ「三島由紀夫の謎」、ジョン・ベスタ「イカロス墜ちる」の28篇。

「文藝春秋」2月号の追悼特集「三島由紀夫・その生と死」には、大岡の「生き残ったものへの証言」の他に、「司馬遼太郎・村上兵衛「天皇・武士道・軍隊」(対談)、中曽根康弘「三島事件・二一の記録」、坊城俊民「回想・わが友"優雅の冠者"」、小田実「私は畳の上で死にたい」、秋山駿「〈三島語録〉その精神の軌跡」の五篇」が載っている。

さて、では、46年前、私はどのようにして「三島由紀夫事件」を知ったのか?

(つづく)

(註・一)『二つの同時代史』82年から83年まで「世界」に連載で行われた埴谷雄高と大岡昇平の対談。

(註・二)72年7月号から73年3月号まで「群像」に連載され、73年に単行本。