第17回

『ちはやふる』~継いでいくもの 上の句

[ 更新 ] 2025.01.24

しかし、『ちはやふる』以降は、間違いなく競技かるた人口は増えたと考えられるし、名人戦・クイーン戦などの決勝戦が行われるかるたの聖地・近江神宮の名を知る人も増えたことは間違いない。つまりこの作品は、それを読んで競技かるたという“スポーツ”を始める人を多く生み出したと言える。

『ちはやふる』は『BE・LOVE』に連載された、まごうことなき少女(女性)マンガだが、連載中から、熱い少年マンガの魅力があるとたびたび指摘されてきた。

少女マンガの華やかさと繊細さに加えて、少年バトルマンガのスピードと迫力を併せ持ち、かつ、『少年ジャンプ』三原則として有名な「友情・努力・勝利」をこの上なく熱く前面に打ち出した作品、それが『ちはやふる』だ。

その中で描かれるライバルとシスターフッドには、百人一首がそうであるように、「時代を超え、世代を超えていく」という特徴がある。

◆瑞沢高校かるた部~かなちゃんとチーム瑞沢!

『ちはやふる』は、主人公の綾瀬千早(ちはや)と、小学校の同級生だった太一と新の3人が競技かるたを通して繋がっていく物語である。新はかるたの名人の孫であり、小さい頃からかるたをやってきているが、ちはやと太一は彼と知り合うことで競技かるたの世界を知る。新の狭いアパートで初めてとったかるた、それが3人の原点である。そのときに、競技かるたでは「日本でいちばんは、世界でいちばん」という新の言葉がちはやの心に火をつける。美しい姉がタレントで、「あんたはなんのとりえもないんだから私にあこがれてればいいのよ」と思われているちはやが初めて、自分でも「日本一」「世界一」になれるかも、と思ったのが、かるたなのだ(このあたりは『アラベスク』のノンナのようでもある)。

一緒に原田先生が指導する「白波かるた会」に通うようになった3人だったが、中学に進む頃には、転校生だった新は再び祖父の住む福井に帰ってしまい、医者を継ぐことを望まれている優等生の太一は中学受験して名門中学に進む。仕方なく、体力と瞬発力をつけるため、中学では陸上部に所属するちはや。

しかし都立瑞沢高校に進学すると、そこには思いがけず太一がいた。進学校は中高一貫だが、片道1時間半かかるため、高校は都立高校にしたのだという。中学ではサッカーをやっていたという太一に、大会で優勝してA級になるから「一緒にかるた部を作ろう!」というちはや。「一緒に強くなろう。仲間がいたら強くなれるから」。

かるた仲間を集めるために、さっそく学校にポスターを貼るちはや【図1】。

【図1】末次由紀『ちはやふる』2巻(講談社)40-41頁

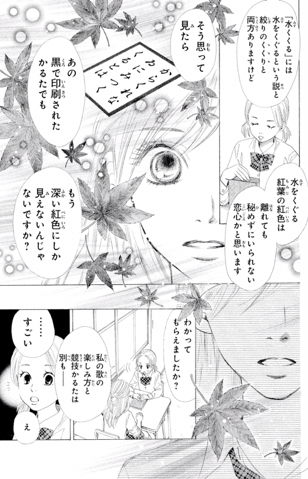

ポスターを見て最初にやってきてくれたのが、やがて親友になる大江奏(かなちゃん)。呉服屋の娘で古典オタク。「和服が着たい」だけの理由で弓道部に入っていたのだが、袴でランニングがどうしてもイヤ。一方、小倉百人一首にはめっぽう詳しく、その成り立ちや、名前から来た千早の得意札「千早振る神代も聞かず龍田川から紅に水くくるとは」の一味違う意味解説もしてくれる。【図2】

【図2】末次由紀『ちはやふる』2巻(講談社)178頁

それを聞いた千早は、「すごい…すごいすごいすごい!! かなちゃん、もっと教えて!」

ちはやの説得に、入部をOKするにあたってかなちゃんが出した条件は、一つは、ちはやに実家の呉服屋の宣材モデルになってもらうこと(千早は学校で、口をきいたり動いたりしなければ美人で通る“無駄美人”と言われている。【図1】参照)、もう一つは、試合のときは全員が袴を着用すること(持っていない場合はレンタルで!)。

かなちゃんは実家の呉服屋を継ぐことを決意しているだけあって、和服姿の姿勢や所作が美しく、千早がかなちゃんから学ぶこともたくさんある。読まれる札を相手より早く取ろうとする競技かるたでは、決まり字(ここまで聞けば取るべき下の句が決まる)しか意識しないことが多いが、まず「意味」を意識するかなちゃんの存在は、ひたすら速さに走ろうとする千早を押しとどめ補完し、百人一首への敬意を表すものといえるだろう。実際、試合中でもかなちゃんの一言が、ちはやの狭くなっていた視野を開き、局面を変えてくれる場面は多い。

そのかなちゃんが教えてくれた歌のイメージ、とくに「田子の浦にうち出でて見れば白妙の富士の高嶺に雪は降りつつ」の原歌である「不尽の高嶺」のイメージの引力は、何度も「ここぞ」というところで千早を助けてくれる。

また物語が進むなかで、かなちゃんの見事な着付けの技術が功を奏す場面も多く見られる。1分もかからずに着崩れを直すかなちゃんの手腕は毎回感嘆に値する。とくに物語終盤近くの新と太一の重要な一戦で、新の着崩れを直す場面は印象的だ。かるたがとくに強いわけではないが、チームの中でのかなちゃんの存在は、堅実で安定感があり、それはなにより千早を精神面で支えている。

第42巻の表紙に寄せて作者が、「かなちゃんと千早はお互いにかけがえのない友達になったのだと、そんな三年間だったのだとイラストを描きながら思いました」と書いているが、高校3年生の時のクイーン戦の最後の最後で、かなちゃんが千早の大盤係(将棋の実況中継でやるように、現在、選手の手元でどの札がどの位置にあるかを他の人にも見える大盤で再現する係)をやることになる。親友の大一番での大盤係。着物のサポートで共に瑞沢高校かるた部を支えてくれた奏の母は思う。「奏がんばって、がんばって。あなたの3年間を特別なものにしてくれた親友の大一番よ」。この場面が、かなちゃんとちはやの友情のクライマックスと言えるだろう。

さて、ついに結成された瑞沢高校かるた部。あと2人は男の子。白波かるた会で一緒だった経験者・肉まんくんこと西田優征と、勉強ができるが太一に負けて万年2番の机くん(駒野勉)である。机くんは、自分には勉強「しか」できないと思っていて、「僕は勉強しか……机しか、居場所がないんだよ!」という。しかし太一の「仲間にするなら、かるたの“天才”より、畳の上で努力し続けられるやつがいい」の言葉に、彼は文字通り机を捨ててくる。

経験者・肉まんくんの落ち着いたアドバイスや、「個人戦は団体戦」「団体戦は個人戦」である競技かるたにおいて、たとえ自分は負けてもできるだけ相手の体力を削っておく、それが次に当たるチームメイトを陰から助ける、という考え方にはハッとさせられる。

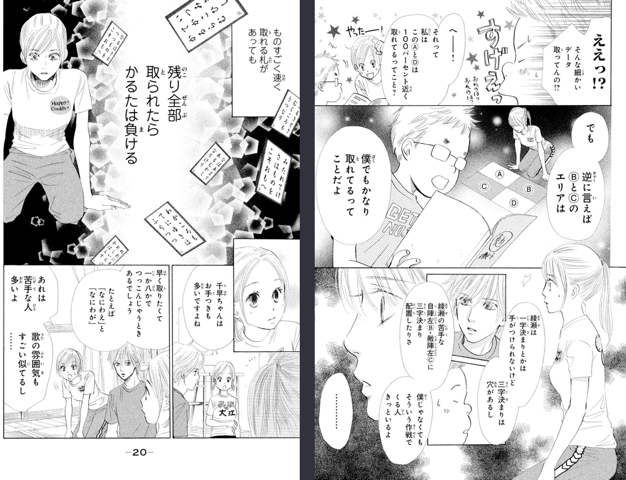

一方で、ちはやの欠点をデータから指摘し、自分はスタメンでの出場を辞退して、その時間でこれから対戦する相手校のデータを徹底して取って対策を練るという机くんのデータ戦略は、チームにとってさらに重要である。机くんは言う「綾瀬の夢が本当に日本一なら、闇雲に戦うんじゃなく、フォローする人間が必要だ」。机くんの存在は、少年スポーツマンガによく登場する、データ分析にたけた「メガネくん」の役割だと言えるだろう。【図3】

【図3】末次由紀『ちはやふる』6巻(講談社)19-20頁

ちはやは考える。「机くんの良さを。かなちゃんの良さを」

『ちはやふる』は主人公のちはやが競技かるたのクイーンを目指す物語なのではあるが、それと同じくらい重要なのが、男女混合の瑞沢高校かるた部としてのチーム戦である。「個人戦は団体戦」「団体戦は個人戦」。『ちはやふる』には、まさに「友情・努力・勝利」のテーマが、物語のいたるところに張り巡らされているのだ。

たとえば、「個人戦で戦ってるとき、一枚はただの一枚だった。いまは――」「チームの一枚を取りに行く」。

あるいは全国大会での決勝戦で、「この熱が5人分の“あきらめない”だ」「同じ気持ちが伝わってくる。団体戦で“勝つことしか考えない”」。

そして、最初は自分が名人になることしか考えていなかった新も、後半になると、福井の高校でかるた部をつくろうとし始めるのである。

◆クイーンへの道:ちはやのライバルたち

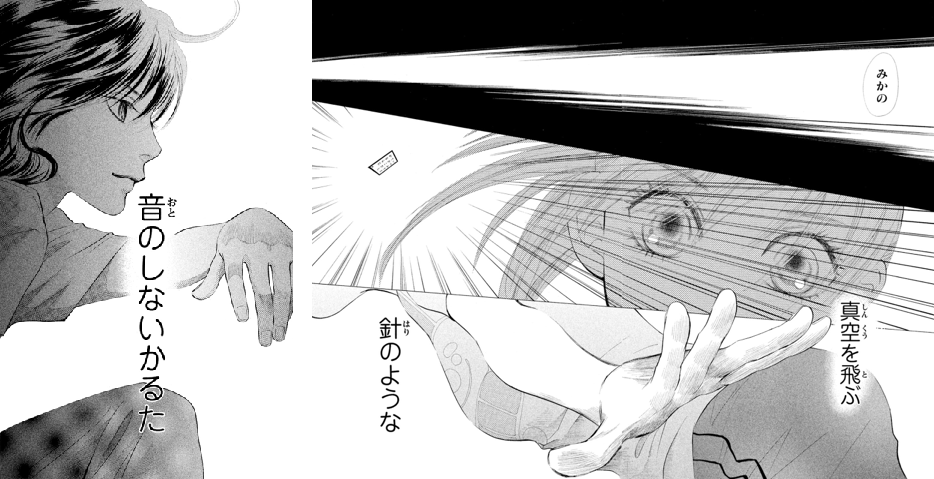

さて、設立1年目の瑞沢高校かるた部は初出場で全国高等学校かるた選手権東京都大会を勝ち抜き、近江神宮で行われる全国大会へ。しかしちはやの体調不良で団体戦は途中敗退。捲土重来をはかった個人戦では、ちはやは2回戦で、現クイーンの若宮詩暢とあたってしまう。同じ高校生でちはやと同い年。史上最年少でクイーンとなり、圧倒的な強さを誇る若宮詩暢。クイーンのかるたは「真空を飛ぶ針のような音のしないかるた」だった【図4】。「あの2枚を払う」という気持ちで飛び出したちはやに対し、クイーンは、「あの一点を払う」鋭さ。

【図4】末次由紀『ちはやふる』5巻(講談社)34-36頁

20枚差で負けたちはやだが、クイーンとの対戦は忘れられない一戦となり、この日を境に、それまで漠然としたものだった「クイーンになりたい」というちはやの夢は、「あの子に勝つにはどうしたら!?」という具体的な「本物の夢」に姿を変える。「超えたい」というライバルがあってこその強さ。「この相手に勝ちたい」という具体的な目標があってこその修練。

その後に続く初めてのA級大会。ちはやの前に現れるライバル=対戦相手はじつに多彩である。

まず、初戦であたった相手は、かわいらしい恰好をしたおばちゃま【図5】。

【図5】末次由紀『ちはやふる』6巻(講談社)30頁

競技かるたでいう“感じ”のよさ(まだ音になる前の音を聞き分ける能力)にたけていて特定の札はとくに速くとることができる千早に対し、最初は「若い子の“感じ”はやっぱりスゴイわー。もー全然ついていけない」と言いながら、その“感じ”のよさが逆に仇になってお手つきを繰り返すちはやに、にこやかに微笑んで、「ラッキ☆速いだけの子に当たれて」。

おりしもちはやは、白波かるた会の指導者である原田先生から、「速く取るのをやめなさい」といわれたばかりである。札を取るには札ごとのリズムがある。ものすごく速く取れる札が10枚あっても、残り全部を取られたら負ける。ましてやミスをしない相手に対しては、“感じ”頼みのお手つきは致命傷だ。

焦ってミスを繰り返すちはやに、対戦相手はいう。「つまらないわね。綾瀬さん、札とだけ戦ってるみたい」

ちはやは気づく。相手は「きちんと名前で呼んで、私のかるたを見てる――…」

自分には、全部の札に一字決まりのスピードで飛び出してしまうというクセがある。だったら……と、途中からスタートラインを下げるちはや。「見ろ見ろ見ろ、この人のかるたを。私にないものがある」

試合の途中でも成長するのが若者。そうした千早をあたたかく見守りながら彼女=金井桜さんはいう。「いまのは、同じ呼吸で、3字の呼吸で取れたわね。」

かるた歴35年という金井桜さんは、「大きなタイトルなんかもらったことないし、一生懸命やったって若い子にはどんどん抜かれちゃうけど、かるたが好きなのよ。いまでも夢はクイーンよ」。

続いていく夢、続かせていく夢。後述するが、それが、「友情・努力・勝利」と並ぶ『ちはやふる』のもう一つのテーマでもある。

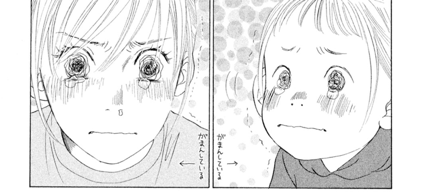

次の試合はクイーン戦の初戦。ちはやが対戦するのは、「若宮詩暢の次に来るのはあの子だって言われてる」小6のスピードスター・立川梨理華。小6だけどA級。“天才少女”と期待される存在である。小6の彼女は、速くて軽くてお手つきをこわがっていない。耳もいい。ちはやは梨理華に子供の頃の自分の姿を重ねる。「大人の中で勝負できるのが嬉しくて、“速い!”って言われるのが楽しくて」。“才能がある”と誰かに言ってもらえたことが宝物のように嬉しい。

「速いだけの子に当たれてラッキ♡」「速く取るのをやめなさい」。梨理華は「速さ」頼みだったかつての自分だ。自分はそれを超えていかなくてはならない。ちはやに負けて涙をうかべる梨理華だが【図6】、彼女はちはやの手を取って、「梨理華のラッキーマーク」をちはやの手のひらに描き、「がんばって!」と言ってくれる。幼いながら、これも立派なシスターフッドだ。

【図6】末次由紀『ちはやふる』7巻(講談社)119頁

続く2回戦でちはやが当たるのは、前クイーンの山本由美【図7】。

【図7】末次由紀『ちはやふる』7巻(講談社)152頁

全盛期は過ぎたと言われるが、根気強い粘り腰。そして、クイーンにふさわしくないからと、ここしばらくは封印してきたが、どちらが取ったのか微妙な時に一歩も引かずに言い争うので有名な、別名:モメユミ。だが優征(肉まんくん)いわく「ユーミンのかるたはほかの選手よりすこしだけ丁寧ですこしだけ正確。その「すこしだけ」を手に入れるのがどれだけ大変か、ここにいる人間ならみんな知ってる」。

そんなユーミンに敗退してしまい、ちはやは思う。「モメられるのがいやで、必要以上に速く取ろうとした。リズムが狂って集中できなかった。そういう強さがあることを知らなかった」

競技かるたはスポーツではあるが、心理戦の部分も大きい。相手のミスを誘うように動いたり、言葉で動揺を誘ったりするのも、勝つための技術である。

このように多様なライバルと対戦することで、ちはやは自分の弱点に気づき、克服してゆくのだ。

◆団体優勝への道~きらめくシスターフッド

2年目の高校全国大会で対戦するのは、まず外国人ばかりのチーム!

そして明石第一女子の逢坂恵夢。ちはやが負けた前クイーン山本由美(ユーミン)相手にシーソーゲームで惜敗した西日本代表。瑞沢かるた部後輩で、マスカラに命を懸ける1年生・花野菫の偵察によれば「地味で天然でモテ女!?」、おまけに「毒舌!!」【図8】

【図8】末次由紀『ちはやふる』12巻(講談社)25-26頁

逢坂恵夢は常に3人のカメラ小僧(隣の男子校の写真部)の追っかけを従え、彼らが撮った写真を最後にチェックしては全消去(!)するというドSぶり。

菫に偵察を頼んだのは机くん。持ち物のブランド等の観察ばかりで一見役に立たなさそうな菫のメモから、机くんは性格や特性を推定していく。データ分析の机くんの面目躍如!の局面である。その逢坂恵夢と団体戦準決勝で当たるちはや。以前、ユーミンとのクイーン戦挑戦者決定戦で見た彼女のかるたは、「速さ重視じゃなく、柔軟に相手の動きを見るかるた」。しかし相手は以前より格段に速く強くなっており、「一枚一枚、攻め込まれる気持ちになる」。

そんな恵夢にしたのは、明石第一女子のチームメイトのみんなだ。<同級生が、友達が、もしかしたらクイーンに>という希望が、「みんなで力を合わせて逢坂恵夢をクイーンに」という願いになり、「チームの勝ちより恵夢の経験」と、恵夢を常に敵方の一番強い選手に当たらせるようにし、恵夢を強くするために練習を積み重ねてきた。その象徴が、最初は皆の応援で恵夢だけが、そして今では恵夢の手から渡されて全員が巻いているハチマキ。

「守ったぞ。次も取るぞ瑞沢!!」など、チームで流れをつくるべくお互いに声をかけあっている瑞沢に対し、<団体戦やのになんで声出すの私だけなんやろ。クイーン? べつにどうでもええ>と一度は思いながらも、恵夢は、「私が勝たんとみんな喜ばへん」「あんたは、ここで叩く」と決意しなおす。

しかし、流れはちはやの側にある。ちはやは思う。「恵夢ちゃん。恵夢ちゃんは私だ。「速く取るのをやめなさい」そう言ってくれる人のいなかった私だ」

しかし恵夢も負けてはいない。開いていた差が縮まっていく状況に、自分以外の部員・夕ちゃんが初めて「声出し」を始めてくれたのをきっかけに、恵夢は気力を取り戻す。「恵夢。まず私、勝つから。あんたは焦らんでやりぃよ」と夕ちゃん。

そこから初めて欲を出す恵夢。微妙な取りに抗議してモメ、<アホ言わんといて夕ちゃん。みんなを引っ張ってくのは私。みんなを喜ばせるのは私。クイーンに挑戦すんのは>「私や!」

互いに声出しをしあって両校互角。<見ていたい。強い友達がいて、強い敵が現れて、結晶するほんとの君>。共にクイーンへの挑戦を目指す恵夢とちはや。ちはやは思う。<恵夢ちゃん、がんばろうね。がんばろうね。わたしたちいつまでも詩暢ちゃんを一人にはしておけない>

しかし結果として千早は恵夢に惜敗し、2勝2敗で団体戦の勝利は今回、机くんの勝負いかんにかかってくる。最後の札「聴けてたの?」という千早の質問に対し机くんは答える。「僕が見てきた試合のデータでは、運命戦では「あ」の札が読まれる確率がほんのすこし高かった。それだけ」<僕を助けるのは僕のデータ。みんなのことも助ける。かならず>

一方、恵夢は、カメラ小僧の3人が「消去タイム」と身構える中、「データってもらえんの? いまの試合の写真たくさん撮った? 全部ちょうだい。全部見せて」。みんなの期待に応えようとして頑張ってきたのだから、<みんなと一緒やなかったら、もうかるたは続けんやろと思うとった>恵夢が、ちはやとの、瑞沢高校との試合を通じて、これからもかるたを続けよう、と思う瞬間である。

この試合中かなちゃんは、視野が狭くなっているちはやに一息いれさせる言葉をかけ、肉まんくんが負けたあと、すぐに1勝の名乗りを上げて流れを変える。だが、かなちゃんはこの試合で突き指をしていた。

それも含めてこの接戦の試合には、チームとしての「友情・努力・勝利」が、そしてたくさんのシスターフッドが、きらきらと輝いている。

そして決勝戦。決勝戦の相手は、元準クイーン桜沢先生が率いる連勝の強豪・富士崎高校である。ちはやの相手は、永世クイーンの専任読手(競技カルタの試合で札を読みあげる専門家)山城今日子の孫の理音。「かるたの絶対音感を持っている」といえるくらい耳がいい理音は逆に、山城読手以外の読みを受けつけない。だから天才的な才能を持ちながらも、まだB級。しかし、山城今日子読手の読みなら無敵ともいえる“感じ”のよさだ。“色を聴いてる―――?”と思える理音と互角の勝負をするちはや。【図9】

【図9】末次由紀『ちはやふる』14巻(講談社)154-155頁

これは、<純粋な音と反応の勝負>だ。

そして勝負のゆくえはチームメイトの運命戦へとまかされる。瑞沢高校初の全国優勝なるか⁉ 見どころである。

* * *

ライバルとシスタースターフッドに関するエピソードがあまりにも全篇にあふれている『ちはやふる』。長くなってしまうので、ここまでを「上の句」として「下の句」に続きます。次回はいよいよ、最年少クイーン・若宮詩暢をはじめ、歴代クイーンたちの魅力、それぞれのライバルとシスターフッドの関係に迫ります。

『ちはやふる』を再読してお待ちください!

※本文中の台詞の引用は、読みやすさを考慮して句読点を適宜補っています。