第6回

文芸雑誌「海」の表紙①

[ 更新 ] 2016.06.27

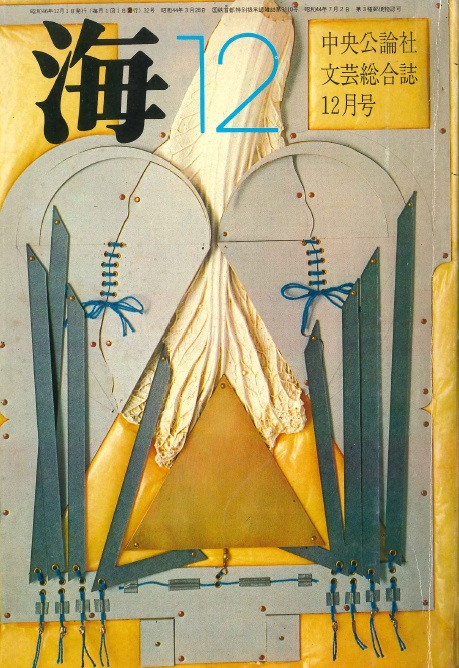

「海」(中央公論社)1971年1月号表紙/作品:中西夏之 構成:田中一光

1960年代初めの「ハイレッド・センター」(高松次郎、赤瀬川原平、中西夏之の頭文字をとって命名されたグループ名)の活動は、今の言葉ではパフォーマンスと呼ばれるのだろうが、当時の言葉では「ハップニング」と呼ばれ、「ハイレッド・センター」を含めて、彼等若い前衛芸術家たち(荒川修作や工藤哲巳、篠原有司男等)は「ネオ・ダダ」と呼ばれることもあったのだったが、当時の芸術というか文化状況がどういうものであったかと言えば、アンダー・グラウンドを略してアングラと呼ばれた前衛映画があいついで草月会館で上映され、アングラ劇団のはしり、唐十郎の状況劇場が新宿のモダン・ジャズのライブを行っていた「ピット・イン」で公演をしたり、暗黒舞踏派のリサイタル(土方巽や笠井叡の舞台の装置や一部演出を中西夏之は行っていた)といった多様な前衛的文化状況が、陳腐に言えば沸き立っていた時代と言えるだろう。1966年は「美術界では、模型千円札をめぐるささやかな論争が起こり、一方で宮川淳が、芸術を終わらせることの不可能性についての論考を書きついでいるかと思えば、高階秀爾が、中国の紅衛兵が古代の彫像を破壊したことに対して、理解ある発言をする」(上野昂志の『戦後60年』2005年)という時代だったのだが、重要なのは、当時から正統的でどちらかと言えば保守的な美術史家が、紅衛兵に理解を示す一方、文化大革命について、当時、左右の文学者が共同で(三島由紀夫、川端康成、石川淳、安部公房)紅衛兵による文化財破壊に抗議する声明を「中央公論」誌上で発表した時代でもあったのだ。同じ時代、ジョン・フランケンハイマーは『大列車作戦』(1964年)でナチに奪われつつあるルーヴルの名画を守るフランスのレジスタンス運動をアクション映画に作ったものだった。

ハイレッド・センターの様々な過激な物質性(オブジェ)とユーモラスな稚気にあふれたハプニングの一方、私が好きだったのは、中西夏之の「コンパクト・オブジェ」と呼ばれるポリエステル製の卵型の透明な物体の中に、ハサミや赤い糸や、何か機械の部品やピンポン玉といった様な小さな物体が閉じ込められている奇妙なオブジェで、それは読売アンデパンダン展に出品された「洗濯バサミは攪拌行動を主張する」という117センチ×591センチのキャンバス上に、紙や衣類や紐やアルミニウム製の洗濯バサミで構成された衝撃度の強い大作とは異なって、コンパクトで繊細な愛らしささえ感じさせる作品で、当時、そうした卵の一つを買った吉岡実は、自分の選んだ卵型のコンパクト・オブジェ(長径24cm×短径14cm)について、「これはさ、中西の他の作品と違ってこれは、自分のとこにおいてもこわくないだろ」とニコニコ笑い、自分の好みの形は「卵」や「猫」や「鳥」や「紡錘形」といった丸い球体に近いものなのだ、「海」の表紙の中西はこわいよ、と言うのだった。

さて、そこで、中西夏之のオブジェが表紙に使用されていた文芸誌「海」とはどういうものであったか。

「海」1971年12月号表紙/作品:中西夏之 構成:田中一光

文芸雑誌に限らず、誌面に文字の占める分量が圧倒的に多い雑誌、いわゆる総合雑誌や中間小説雑誌も同じことなのだが、雑誌の内容だけではなく、表紙にももちろん、時代を反映させた流行というものがあるはずだ。

現在の文芸雑誌の表紙的パラダイムは、同時代的作家である美術家の作品を見せるという傾向から離れて、デザイナーによる文字のデザインで作者名と作品名を見せる、というスタイルのもの(「文學界」の表紙はそうした文字の背景として、それが誰なのか目次で名前を確かめなければ、ほぼわからない、まるで似ていない文学者の似顔絵が描かれている)なのだが、かつては文字中心の雑誌(新聞社系の週刊誌も含めて)の表紙には、洋画、日本画を問わず有名流行画家の作品(言ってみれば、日本の近代的芸術作品の成功例のあかしとして)が使用されるケースが多かったのである。

ことに代表的な例が出版社の看板雑誌であった「文藝春秋」と「中央公論」の表紙だろう。文化勲章受章者級の画伯が毎回描いた作品が使われたりするわけなので、文藝春秋社などでは、表紙画を受け取る際には、編集者がハイヤー(タクシーでは駄目)で、お預かりした作品を包むべく然るべき風呂敷を持参してお伺いしたそうで、ようするに「表紙の絵画」は様々な文化的制度の権威の象徴だったわけだ。表紙だけではなく、作家や評論家の書く作品にも、権威主義的なヒエラルキー(老大家や大家という頂点的存在があったのを、当時の新人だった私としても覚えている)があり、それを保証というか、今風の言葉で言えば担保するのが文学賞という制度だったので、出版社の主催する文学賞の賞状の文字までも、当然おろそかにされたりはしない。庶務課の達筆の社員が書いたりするわけではなく、然るべき書家が揮毫するケースもあるようだ。話が外(そ)れるようだが、私の目撃(というか耳にした)例を書きとめておきたい。十何年か以前、ある皮膚科医院(ビルの二階)の待合室で薬の出るのを待っていたところ、ビルの一階入口あたりから大声で、これから文化勲章受勲書道家※※※※先生が受診においでになられます、という露払いもどきに呼ばれる声が二度繰りかえされ、書道家の秘書なのか使用人と呼ぶべきか、熟年の男があらわれ、受けつけの窓口に向かって、往診をしないというから、先生がこれからいらっしゃる、と、やけに居丈高な態度で、医院の者たちに先生を御診察するよう申しつけるのだった。

文化勲章受勲者の習字の先生(書道教室を経営している)が文学賞を選考するわけではないが、賞状のお墨つきというか権威づけには役にたっているのだろう。

文芸雑誌という特殊な文化形態は、そこまで権威主義的ではなかったにせよ、制度的にはそうした空間に属していたのだから、いろいろな意味で保守的なことは確かで、内容について説明しはじめるとなるとスペースが足りないし、ここでは「表紙」を問題にしているのであった。文芸雑誌「海」(中央公論社発行)が表紙にたった二年間だったとはいえ、加納光於の版画(昭和45年1月号~12月号)と中西夏之のオブジェ(昭和46年1月号~12月号)を使用したのは、文字通り異例のことだったのだ。

当時文芸雑誌は昭和44年に創刊された「海」、「群像」(講談社)、「新潮」(新潮社)、「文學界」(文藝春秋)、「文藝」(河出書房新社)の五誌があり、それぞれがどういう表紙のデザインだったか、はっきりした記憶がないのだが、なんとなく覚えているのは、50年代から60年代にかけて日本の洋画界で主流の傾向だった戦後派の抽象画風のものが多かったような曖昧な印象のみで、早いはなし、文芸雑誌の表紙などというものは社名を冠した総合誌とは異なって、文学作品が印刷された紙の束を保護して、どっちにしても内容は、ほぼ大同小異の純文学雑誌の誌名の区別がつけば、それでお役目はすむ、といった風のものだったし、慣例として、年に一度の目出度い新年号には、どこかの一部分に金と銀の特色が使われた印刷になっていて(謹賀新年という思い入れである)、目次には大家から、新人(もちろん、唯のではなく期待度の高い、ということは、芥川賞新受賞者とか候補作者という程のことだが)の短篇がズラリと並び、唯の新人にすぎなかった私は、金銀特色時代の新年号に短篇を書くという経験はなかった。

さて、前置きが長くなったのだが、そういった文字中心文化系雑誌の状況下で、中央公論社は「海」を昭和44年(1969年)の6月号から発刊することになる。創刊号から半年間の表紙は著名人(作家、芸術家、学者)の「書」による「海」という字を使用していたことを、『文芸誌「海」精選短篇集』(中公文庫編集部編、帯に「幻の文芸誌が紡いだ珠玉のアンソロジー1969~1984」とある)の、「海」編集部員だった、作家の村松友視氏の解説で微かに思い出した。

創刊号は(当然)前年にノーベル文学賞を受賞した川端康成の「書」で、扉には「海濶従魚躍天空任鳥飛」という文字も書いていたらしい。「海内(かいだい)海外に目を向ける......それが『海』という雑誌の創刊の目標であり、志であった」と村松氏は書いていて、「特別企画」として「日本および日本文学について」の「海外の第一線作家へのアンケート」が載っていたそうだが、創刊号以来雑誌を送ってもらっていたはずの私には、ほとんど何の記憶もないのだが、村松氏の挙げている海外作家の名前を見て、意外だったのは、サルトルがその小説の現代的手法を高く評価したジョン・ドス・パソスが73歳で健在(1970年に死亡)だったことで、なにしろフォークナーと同時代人なのだから、なんとなくもう死んでいるアメリカを代表する作家と勝手に思っていたことを、思い出したのだ。

「海」の表紙は創刊の翌年、昭和45年は加納光於の版画、その翌年は、中西夏之のオブジェを使用しているのだが、その翌年から休刊(昭和59年)まで平山郁夫の絵を使用している。

長々と当時の文字中心系雑誌の表紙について書いてきたのは、加納光於と中西夏之の作品を表紙に使うことが、いかに画期的だったかを説明するためでもあったのだが、さて、ここで中西の「海」の表紙作品を、こわいと言った吉岡実の言葉について、あらためて考えることになるはずだが、その前に、中西夏之のオブジェが使用された12回目の12月から、私は、初めて書く長篇小説『岸辺のない海』の連載をはじめている。

つづく

「海」1971年12月号目次