第1回

※試し読み

憧れのリーバイス501は「バチヘビ」に似ていた。

昭和50年(1975年)

[ 更新 ] 2021.08.02

昭和30年代とか40年代とか、あるいは西暦の1960年代、70年代……と、10年区切りの時代風俗論のようなものはこれまでにも書いてきたけれど、「昭和50年代」という括りのものはまだやっていない。昭和も40年代後半になると、西暦の70年代で切る方がぐっと優勢になって、次は80年代に行ってしまうからとりわけ昭和50年代の前半あたりはそういう昭和の時代話から欠落することがよくある。

とはいえ、個人的に昭和50年代の幕開けは鮮やかな変わり目の感がある。いわゆる「潮目」がくっきりしている。まあそれは、黒い学ラン姿の男子高校から、ニュートラな女子学生もキャンパスを闊歩する大学へ移行した……という身近な環境の変化のせいもあるだろう。ニュートラというファッションについては後々語るとして、ともかく巷の空気感(当時の僕としては音楽、映画、TV、ファッション、といったあたり)が昭和50年の春にガラリと変貌したというイメージがある。

4月から通うようになった慶応(近年、やたらと「應」の旧字を使う傾向があるが、ひと頃まで「応」がふつうだったので、ここではあえて略字で通す)のキャンパスは1、2年生まで日吉だった。もっとも、僕は慶応高校からの持ち上がり組だったから、その3年前から日吉に通っていたわけだが、駅南側のキャンパスの風景も微妙に変わりつつあった。

玄関口から続くイチョウ並木はそのままだったが、所々に置きざりにされていた学生運動期の面影を残すアジ看板はぐっと減って、「二幸」という食堂(新宿の「二幸」がやっていたのかもしれない)の入っていた、くたびれた木造の建物が取り壊されて、明るいカフェテラス調の新しい食堂棟が建設された。学食とはいえほとんど女子学生の姿が見受けられない二幸の片隅には、こっそり喫煙に来る塾高生の不良が集っていたものだが、つまりそういう昭和40年代的ワルの溜り場が消えたのだ。

アングラな澱が漉されて、穏やかな私立学園のムードが濃くなったキャンパスに「原理研」の勧誘とともに増殖してきたニュートラファッションの女子学生たち。トラッドのニュー(新型)という意味であり、アイビーの流れをくむアメリカントラッドにヨーロッパのブランドのセンスを取り入れたもので、昭和50年当時は“グッチっぽい鎖模様”のニットシャツやスカーフが目についた。そのファッションのお手本となったのは、当初「メンズクラブ」の兄妹誌「mcシスター」あたりだったようだが、この年の4月に「別冊女性自身」(6月号)として創刊された「JJ」がニュートラ女子の教科書的存在となっていく。

ニュートラ女子、とわざわざ書いたが、当時“男のニュートラ”というのもあったのだ。アイビー系のトラッドをちょっとアレンジしようと、「メンズクラブ」とか「チェックメイト」とかの男性ファッション誌が前年(49年)あたりから盛りあげていたスタイルで、こちらも鎖柄のニットシャツに裾が若干広がったフレアーパンツ(ファーラーってメーカーが定番だった)にバックルが目立つ太い白ベルトなんぞを締めて足元はヨーロッパセンスのビットモカシンやベロアタッセル。

僕もこういう格好でディスコ・パーティーへ繰り出したことがあったけれど、このファッションはあまりにゴルフオヤジっぽくて、赤坂界隈のディスコでチャチャのステップを踏みつつも「コレ違うな……」と違和感を覚えていた。

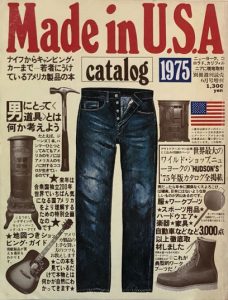

そんな折に”聖書”のごとく登場したのが、「Made in U.S.A catalog」であった。

翌年(51年6月下旬)創刊される「ポパイ」の前身にあたるこのムック誌は、マガジンハウス(当時・平凡出版)ではなく、なんと発行元は読売新聞社だった。椎根和の『POPEYE物語』によると、これは後に「ポパイ」の編集長となる木滑良久が一時的に在籍していた子会社・平凡企画センターが「週刊読売」の別冊として編集を請け負っていたスキーのムック誌「SKI LIFE」の流れで生まれたものらしく、ポパイ、ブルータスで木滑の片腕(副編集長)として活躍する石川次郎(元ツアーコンダクター)の力量が大いに発揮された。

文字通り、巻末には50ページ余りにわたってアメリカのアウトドアーショップ「HUDSON’S」の通販カタログがまんま掲載されたメイドインUSAグッズ漬けのこの一冊、ジーンズやスニーカーなどのファッションばかりでなく、楽器にキャンピングカー、家具……果てはあちらのマッチョな林業従事者が使うようなマニアックなシャベルやチェインソウまできっちりブツ撮りされているのがスゴい。

〈ナイフからキャンピング・カーまで──若者にうけているアメリカ製品の本〉と、自信たっぷりのサブコピーが表紙のタイトル下に付いているけれど、僕ら日本の若者の目に圧倒的なインパクトを与えたのは、表紙センターに描かれたボタンフロント式のGパン。めくっていくと12ページ目に〈本格ジーンズ、リーバイス501型〉と表記して、解説が載っている。

いまでこそ、広い世代に知れわたったジーンズの原点といってもいいリーバイス501であるが、この当時、アメ横あたりの少数の輸入衣料バイヤーを除いて、リーバイスのこんな型番を知る日本人はいなかったろう。

ジッパーのところがボタンになったGパンは、この2、3年前にブレイクしたベルボトム型にはけっこうあったが、ストレート型で、しかもボタンが隠れるような体裁のものは工事関係者の作業ズボンを除いては珍らしい。いや、そもそもリーバイスのGパンはアメリカの鉱山労働者の作業ズボンから始まっているのだから、こっちが先なのかもしれない。

ところで、このリーバイス501(細かくいうと501XX。1966年にデザインされたロクロクと呼ばれるタイプ)、一見して「カッコイイ」と思ったわけではない。ベルボトム型のGパンになじんだ当時18、19の若者の目にストレート、しかも太いズン胴っぽいシルエットの501にはちょっと近寄りがたいものがあった。着古した状態のを描いたイラストの方はまだいいとして、写真掲載された新品の原物について、予防線を張るような解説がある。

「さて、左上にあげた、新品の501ジーンズの前後、なんともカッコのつかないサマであるが、最初の洗濯でほどよく縮み、からだにフィットすると、あとははきこなし、洗うほどに右のイラストのように、これぞジーンズというサマになるのである。」

別の文節にこのタイプを”シュリンク・トゥ・フィット”と称すると書かれている。

この501の下に記事のある、ウエスタンブーツ用に裾が広目になった”リーのブーツカット・ジーンズ”の方に親しみやすさを感じたものの、リーバイスの原点的モデルにはやはり興味を持った。確か、ちょうどこの春あたりにリバイバル上映されていた「アメリカン・グラフィティ」(日本でのロードショーは前年12月)も多少影響していたかもしれない。この映画のテリーというドジなメガネ少年は、501よりはややスリム気味(606か?)のオールド感漂うリーバイスを履いてベスパのスクーターを乗り回していた。

「Made in」の裏表紙には〈昭和50年6月1日発行〉とあるからこれは「JJ」創刊号と同日。さらに巻末ページの方には〈発行日 4月25日〉と記されているから、こちらが実際店頭に現われた時期だろう。先の「アメグラ」のテリーは〈ベトナムの戦地で消息不明〉といった後日談が映画のエンドロールに出るけれど、この発行日5日後の4月30日、サイゴンがベトナム軍側に制圧されてベトナム戦争はようやく終結した。なんていう書き方をすると、ファッションや音楽ばかりでなく国際情勢にもアンテナを張っていた感心な若者……と思われるかもしれないが、実際当時ベトナム戦争終結の話題を友と交したような記憶はまるでない。また、ベトナムからの軍撤退に合わせるように4月から「アメリカ建国200周年」の祝祭イベントがスタートして、こういう状況もこのアメリカングッズのカタログ誌のセールスを後押ししたに違いない。

ともかく「Made in」は爆発的に売れ(初版は1週間で店頭から消えたという)たそうで、当初から雑誌の販売とタイアップしていたのか、伊勢丹でリーバイス501の原物が限定販売される……という情報を友人のT君が聞きつけてきた。彼とは中学時代に開店早々の銀座のマクドナルドでハンバーガーを味わった仲であり、つまりトレンド情報に敏感なのである。そんなTと仲の良いK君ともう1人いたか……伊勢丹に繰り出して整理券を手に入れて、501をゲットしたのだった。値は明確におぼえていないが、なんとなく¥6800という数値が思い浮かぶ。

この日のことで鮮やかに記憶されるのが、麻布の愛育病院の裏あたりにあるKの家に立ち寄って、買ったばかりの501を試し履きした場面だ。そう、伊勢丹の会場は確か催物なんかをやるフロアーで、試着室などなかったのだと思う。とはいえ、新宿の伊勢丹からはかなり足の不便なKの家までわざわざ行って試着会をやるとは、やはりこのあたり学生のノリだ。

K宅は麻布にしては、思ったより質素な佇まいで、僕らが501を履き合った部屋は昔の日本風の畳間だったような気がする。サイズをまだ書いていなかったけれど、僕は29インチ。当時Gパンは30インチを履くことが多かったが、腰回りがゆったりしたシルエットを見て、1つサイズを小さめにしたのだ。スレンダーなT君は28、そして図体のデカいK君は32か33インチだったはずだ。

「Made in U.S.A」の解説、さらに501を手にとった段階で薄々懸念していたことではあったけれど、足を通したその姿は予想以上に不格好なものだった。ウエストはインチを落としたこともあって、思ったよりタイトなのだが、骨盤のあたりは当時のツッパリ学生が愛好したボンタンのように広がっている。とりわけ、大きなサイズを選んだK君の立ち姿は異様だった。

この1、2年前に矢口高雄が少年マガジンの連載で描いてブームになった“幻の怪蛇バチヘビ”(ツチノコ)がブームになっていたが、未洗状態のリーバイス501を履いたK君の姿はあまりにもバチヘビに似過ぎていた。