第1回

自分の岸辺からはじめる 安達茉莉子

[ 更新 ] 2024.03.15

というのも、もともと私は自分が「女性」であることに対して、うまく折り合いをつけられなかった。性自認は「女性」だが、自分のことは「女」の出来損ないくらいに思っていた。「女捨ててるね」「お前、女じゃないよな」。そんなふうに言われたり、自分でもそう自虐的に言ったりしていた。

大学で行われた講演会に参加したとき、隣に座っていた友人が、手を上げて、「女性として、私は……について問題意識を覚えます」と堂々と英語で発言したことがあった。As a woman——女性として。私はそんなふうに、自分のことを「女性として」とはっきりなんの迷いもなく言ったことってあるだろうか。「As a human——人間として」なら、違和感なく言えただろう。だけど、「女性」というカテゴリーは、私が自分の属性を語るとしたら、最後の方にきそうなものだった。そこに違和感や葛藤がなさそうに見えた友人が眩しく思えた。

幼少期から体格が良く、体型のことをしばしば言われてきた。「恥ずかしくないの?」「そんなんじゃあんたに彼氏なんか一生できないよ」「デブの体は醜いし、自己管理ができず努力もしない、だらしない人」「ごめんね、はっきり言うけど、あんたを好きになる人なんていないよ」「デブってだけで、就職には不利よ」なんて。

いろんな人に投げかけられた言葉に対して、まあ実際そうだろうなと思っていた。一念発起してダイエットするが、またリバウンドする。変わらないといけないのに、変われない。そんな自分が情けない。体型だけではない。「女なのに、気が利かないね」。そんなふうに言われたこともあった。自分が女として、誰かに喜ばれることはないように思えていた。

一方で、キラキラして見える同年代の女性たちはたくさんいた。小綺麗で、賢く、上品で、愛嬌があって、空気が読めて、うまくやって、子供はいつ頃ほしいと計画を立てて、「女」を謳歌している。彼女たちはどんな門も通れるだろうし、社会は彼女たちを歓迎するだろう。空気を読めず、人が当たり前にできることをうまくやれない自分が、その中に入っていけるイメージが全然なかった。男になりたいとは思わなかったが、「女」というカテゴリーが存在すること自体が苦手で、それゆえに、フェミニズムは余計に遠いものだった。

――さて。こうして書いてみると、一体、何を言ってるんだ? と思う。

時間を止めて、この頃の自分とゆっくり夕方の芝生にでも並んで座って、コンビニでからあげとかホットのお茶とかを買って、空や飛行機を見ながらひとつひとつ、ポツポツと話を交わしに行きたい。

フェミニズムって、そういうことじゃないし、あなたがそう思わされてること自体が、フェミニズムが向き合ってきたものなんだよ。

そう言ってあげたくなるようになったのは、そんな私にこそ届いたフェミニズムがあったからだった。未来の自分がからあげ片手にやってきて語りかける代わりに、一冊のフェミニズムの本と出合ったのだ。

大学のある授業で『フェミニズムはみんなのもの――情熱の政治学』(堀田碧訳、新水社)という本が課題図書に指定された。その講義はフェミニズムに特化したものになっていたわけではなく、植民地主義支配や、移民を余儀なくされた人たち、歴史修正主義、沖縄の基地問題などについて、文学や映像作品、音楽を通して学び、考えるというものだった。

フェミニズムの本かあ、と最初はただめくっていたが、読み進めていくうちに、自分の内側がヒヤッとしたり、心臓がどくっと反応するのがわかった。著者は、黒人女性であり、ブラック・フェミニストであるアメリカ人のベル・フックス。

「……わたしたちはみな、女であれ男であれ、生まれてからずっと性差別的な考えや行動を受け入れるよう社会化されている(中略)。その結果として、女性も、男性と同じように性差別的でありうる」

「集団としての男性は、男性は女性よりも優れているから女性を支配すべきだという思い込みのもとに、家父長制からもっとも利益を得てきたし、いまなお得ている存在である。だが、その利益は代償をともなっている」

「フェミニズムとは、性にもとづく差別や搾取や抑圧をなくす運動のことだ」

心臓がどくどくしたのは、まさに自分のことを言われていると思ったからだった。自分が性差別的な価値観を、ずっぽり内面化して生きてきていたと、はっきり気づいた。幼い頃から、男性に直接的に性差別的なからかいの言葉を投げつけられてきた。だけど、振り返ると、性差別的な言葉を日常的に投げつけてきたのは、私より立場の強い、年上の女性でもあった。あんた、彼氏できないよ。そんなことじゃ生きてけないよ。なぜ、彼氏ができることと、私の一生はセットで語られるのだろう? なぜ、そんなことを私に言っていいと思ったのだろう。

だけど何より、自分が「女を謳歌している人」というときの「女」、「社会は彼女たちを歓迎する」というときの「社会」、それらは全部、男性中心主義の価値観にもとづくものだと気づかされた。女は、男に承認されてこそ意味があるのだと私自身がそう思っていた(しかも、私が当時考えていたキラキラした女性像は、自分でも恥ずかしいほどに、エリート主義的な見方を反映していたと思う。自分もまた、労働者やマイノリティの視点を排除して、女性というイメージを作り上げていたのだ)。

ベル・フックスは性にもとづく差別や搾取や抑圧の代表的なものとして、「家父長制」をあげている。家長の強い権力で家族を支配統制するシステムであるその言葉を、耳にしたことがなかったわけではない。だけど、初めてこの本の中で、その意味をちゃんと理解したとき、私はこらえきれず、声をあげて泣いていた。そのシステムをよく知っていた。どんな社会にもあると思う。「家長」の鶴の一声で決まる社会。気に入らないと機嫌が悪くなり、それは構成員のせい。構成員は、従わなければいけない。

家長は、何も直接の家族というわけではない。私は、いろんな人を自分より「上」だと考える癖があった。強い劣等感があり、目の前の人は正しく、自分が間違っていると感じる癖。特にアルバイトやサークル活動など、上下関係があるときはわかりやすくそうなった。その人に承認されることを望み、そうされないと著しく不安になる。そうした支配関係にもとづく考えを、私は普通の人間関係にも適用してしまっていた。

雰囲気が悪くなると道化役に徹して場を和ませたり、先回りして人の期待に応えるような生き方に囚われてしまったり、目の前の人が不機嫌だと、自分のせいかと思って強い不安に襲われてしまう。それは家父長制のルールが深く私に根差していたからかもしれない。

泣いたのは、抑圧そのものの構造を否定するのではなく、努力してその枠組みの中で「良き女」になろうとしていたからだった。受け入れられようと頑張ろうとしていた。それはつまり、生きづらさに苦しみながら、頑張ってその抑圧の構造を維持しようとしていたということだった。

私のフェミニズムは、そんなふうに、自分の内側を見つめるところからはじまった。生きづらさから解放されるためのものとして出合ったのだ。そして、自分自身と自分の「性」を、誰の承認も必要とせず、ただあるがままに、まるごと受け入れていくために、フェミニズムは補助線となってくれるものだった。

その後イギリスに渡り、大学院でジェンダーのコースをとり、いろんなフェミニストの友人ができた。コースの学生の半数以上は「第三世界」と呼ばれる、欧米圏ではない発展途上国から来ていたから、多種多様なバックグラウンドと、多種多様な抑圧の中を生きてきていた。だけど皆、自由な精神と魂の持ち主だった。

そんな自由な人たちに触発されたのか、イギリスにいる間、それまで苦しんでいたことが、すべてむなしくなっていった。自分の性を、男性に認められるとかどうとか、随分狭くて、しょぼくて、くだらない場所に閉じ込めていた。つまらなくて、発展性のないものに、随分長く、自分自身の生命エネルギーをついやしていた。

まず、自分には許されないと思っていた女らしい服装をガンガンしていくことからはじめた。口紅を塗ったり、アイラインを引いてみたり。体のラインが出る服を着てみたり。次第に、それらは全部「これは女装だな」という感覚に変わっていった。修道女みたいな服装、かっちりしたスーツ、気が向くままに、いろんな女装を試した。現在もその感覚で歩いている。大学院のあったブライトンの街をジョギングで走り回って、自分の体型が変化するのを鏡で見て楽しんだ。私の精神や魂は、鏡に映る顔や肉体よりも、もっとわかりにくいもので、そしてそれでよかった。私という存在以上に、私の性を説明するものはない。自分のことを「女」だと思えなかったと書いたが、いつからかもう、そう思うことに特別な意味を見出さなくなった。そこに葛藤がなくなっていったのだ。

時代は変わってきたと言われるし、私もそう思う。だけど、依然として、性にもとづく暴力や差別、搾取、抑圧はいたるところにある。資本主義的な「生産性」、新自由主義的な「自己責任論」は性差別と仲が良く、「可愛くなる努力をしないなら応援できない」なんて、今だってよく聞く。

性加害をする方ではなく、された方に問題があったとする風潮。

外見至上主義、ルッキズム。

男性を「立てる」文化。

同じことを女がいってもだめで、男がいうことなら耳を傾けられる風潮。

男性ばかりの座組には何も言われないのに、女性だけの座組には批判がある風潮。

「男」らしくないと批判されてしまう男性。

「彼氏」がいないことをやばいことだとする風潮。

整形することを「かわいくなる努力」と呼ばせる社会。整形した人にスティグマを与える社会。

トランスジェンダーを認めずに、矯正し排除する言説。

時代の変化は、感じられるだろうか?

時代の変化を感じるとき、それは自分の半径数メートルの世界で起こるのだと思う。友達や、家族や、近しい人、好きなYoutuber……誰でもいい。身近な存在が何か発言したり、考え方が変わったり、生きるのが楽になっていったりするのを見ると、それはきっと他の人にも伝播する。

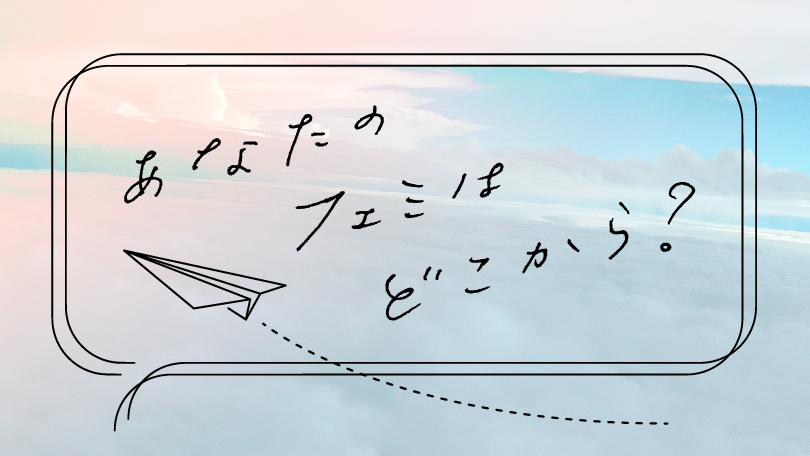

フェミニズムの入り方は人それぞれでいい。自分の岸辺からはじめることには意味がある。他ならぬ自分自身を、そうした抑圧性の輪から、ひとつひとつ解き放っていくことからはじめる。自分の内側にある抑圧、傷ついたけれど言えなかった経験を、なかったことにしないで、ひとつひとつ見てみる。その経験を人とシェアしてもいいし、難しかったらノートに書き出してみてもいい。だけど、誰かひとりが変わると、必ずそれは伝播していく。誰かが自分を許したとき、別の誰かも、自分もそうしても良いかなと思える。どんな自分であっても、ただ生きられる社会は、そうやって少しずつ生まれていく。まず自分から、はじめよう。私のフェミニズムはそんなふうにはじまっている。

安達茉莉子(あだち・まりこ)

作家・文筆家。東京外国語大学英語専攻卒業、サセックス大学開発学研究所開発学修士課程修了。政府機関勤務、限界集落での生活、留学などを経て、言葉と絵による作品発表・執筆をおこなう。著書に『毛布――あなたをくるんでくれるもの』(玄光社)、『私の生活改善運動 THIS IS MY LIFE 』(三輪舎)、『臆病者の自転車生活』(亜紀書房)などがある。

X:@andmariobooks

Instagram:@andmariobooks