第3回

生まれ変わり 高島鈴

[ 更新 ] 2024.04.30

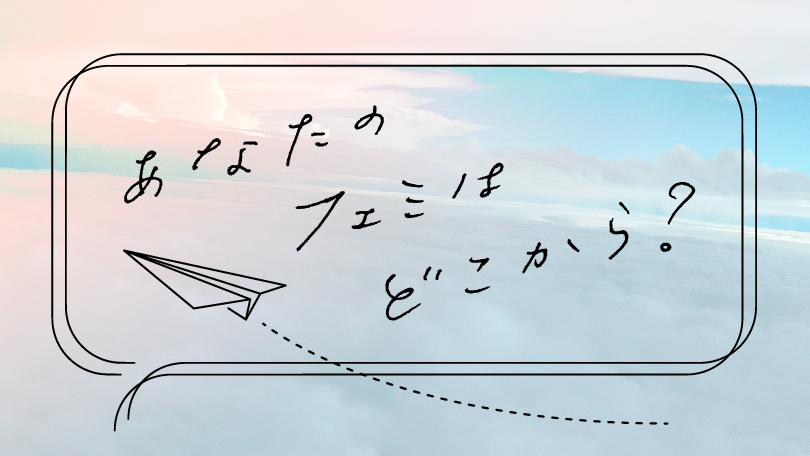

いつから私はフェミニストだったんだろう? 気が付いたらそうだった、としか言えない。

思い出せる限り一番古い記憶は、町田のピザ屋(どれでも1枚500円っていうから安上がりだと思ったけど、会計は明らかにその値段を超過していた)で、私と親友が向かい合って食事している風景。私も相手も学部生だったはずだ。3年生くらいだった気がするから、2014年の入学から数えて、たぶん2016年ごろだ。

学部生時代の思い出は、デモに彩られている。左翼家庭で育った私は大学に入ってすぐ一人でデモに出かけるようになり、いろいろな風景を目にした。初めて一人で在日コリアン差別デモのカウンターに参加した初夏の新宿、誰も見ていないツイキャスを回しながら必死に警察を避けて走り回って、自分の口から自然に暴言が漏れたことに自分で驚いたね。それから特定秘密保護法の反対デモがあって、遮蔽物のない永田町の北風に震えながら、SASPL(特定秘密保護法に反対する学生有志の会)のコールを聴いた。初めて新聞記者に声をかけられたのもこのときだったけど、質問にうまく答えられない自分に気付いて恥ずかしくなった。

それから、安保のことはもっと忘れられない。連日国会前に通って叫んで、夕方までバイトがある日は人がはけたあとの国会前に一人で足を運んで、これだけやればどうにか押し止められるんだと思っていた。旗色がどんどん悪くなるのを肌で感じて、深夜のテレビに齧り付いては牛歩する山本太郎を祈るような気持ちで凝視していたことをはっきり覚えている。安保は可決されてしまった。私は一人で自分なりに戦って、自分なりに挫折した。社会は変わらなかった、とは絶対に言いたくないけど、あれから社会はますます不正義が罷り通ることに味を占めた。

そう、国会前から人がいなくなって(完全にいなくなったわけじゃないけどバリケードが取っ払われてヘリが飛ぶような日がなくなって)、これからどうしたらいいのか迷っていたあの日々のどこかで、私たちはピザ屋にいたんだったね。その日の話題は、「政治的意見を表明する美術作品は美術として評価しうるか」ということだった。私は「メッセージ性のある作品こそ高く評価したい」と言い、親友はたしか「それは美術でやらなくてもいいことだ」と言った。話は平行線だったが、議論は面白かった。

その話のどこかで、ふとフェミニズムの話になったような気がする。私は自分をフェミニストだと名乗った。親友はそのとき、たしか「自分はまだ自分をフェミニストだとは言えない」と応じた(なお、のちに親友はフェミニストへと転向した)。私たちは食い違う会話をたっぷりと交わし、いつものように夜遅くなる前に帰路についた。

あの夜のことは想像まじりにしか思い出せないけれど、私は多分、喋りながら自分がフェミニストであることを自覚していったんじゃないかと思う。はっきり覚えているのは、親友が自分と異なる意見を持っていたのを少し寂しく思ったことと、同時にえんえんと続く議論が楽しくて仕方なかったことだ。自分とは違う思想の相手と意見交換するうちに、今自分が味方しなければならない言説が何なのか、己の輪郭をはっきりと確認していったのではないか。そのような意味で、私のフェミニズムは議論から始まっている。もう少しはっきり言うなら、私が自分の考えを〈フェミニズム〉の名前に収斂しうるものだと認めた瞬間は、親友との公平な議論によってもたらされている。

そう、何かに気付く瞬間には、大抵他者が介在している。それはいい意味でも悪い意味でもそうだ。

私が自分をフェミニストと呼ぶようになる前後、しばらく私はフェミニズムについて学ぼうとしては挫折する(そりゃあ、それまでいっさい哲学書を読んだことがないのにいきなりジュディス・バトラー『ジェンダー・トラブル』に手をつけても読めるわけがないのだが……)、というのを繰り返していて、結局フェミニズムの歴史も概念の整理も全くよくわかっていなかった。そこから、ようやく学びの出発点に立ったのは、大学院の1年目で受講した演習の授業でのことだったと思う。

ふつう演習は輪番で各々の研究報告を行う場だが、その年は院生が少なかったか何かで、何回か空きが出た。担当の教授はそれらの回を使って、私とその同期たち(といっても私を含めて3人ぽっちだった)に、歴史学界の最新動向をまとめた書籍から章を選んで報告するよう求めたのである。私はすぐにジェンダーの章を選んだ。レジュメ作りは難航したが面白かった。

その報告が終わりに近づいたときのことを、今もよく記憶している。それまで女性やクィアに対する差別についてさんざん議論してきたところで、少し歳の離れた男性ジェンダーの先輩が質問してきた。

「どうしてあなたにとってジェンダーの問題はそんなに切実なんですか?」

もう、あまりに驚いて、怒れもしなかった(今から思えばブチギレておくべきだったと思う)。歴史学においてマイノリティの歴史は長く周縁化されていて、とか、そういう説明じゃない場所に、私の原動力は強く駆動していて(前述の状況も重要なのだけど)、それは簡単に言えば感情の領域だった。あの頃の私はまだ感情の領域にあるものを瞬発的に出し入れできなくて、ただただ戸惑い、その時間は終わった。

授業後、その先輩が話しかけてきた。いわく、さっきの話は結局よくわからなかったから、この後食事にでも行って続きを説明してほしいと言うのだ。私は了承し、大学そばの居酒屋に入った。今だったら甘えるなと突き放すべきだと考えるかもしれないが、当時の私は「応答責任」をあまりにも素直に信奉していたから、応じる義務があると思った。

「俺は言っちゃ悪いけど、金のある家の男だから、あなたの気持ちがよくわからないと思う」

先輩はそう言った。自覚があるだけいいのかもしれないが、こちらの状況を理解しようとしているふうには見えなかった。話しても話してもいなされる。うまく伝えられない自分に苛立ってきたころ、先輩がふと「俺は今の社会で満足してるからなあ」と零した。

そこで何かが沸騰した。はあ????????????? 感情の領域である。それまで見てきたものがぐわっと脳裏にあふれるのを感じた。性加害を受けた友人のこと。保健の授業で教師が口にした「ゲイは気持ち悪い」という発言に深く傷ついていたクィアの友人のこと。〈女性〉という記号で認識されてしまう自分の身体を憎んできたこと。ジェンダーのことだけじゃない、他にも「出ていけ」と言われ続ける在日コリアンの人びとや、不条理を押し通す自民党政権の横暴、それら全てを、「それでいい」と言うのか?

「じゃあ先輩は今抑圧されている人はそのまま苦しんでいればいいと言うんですか!」

わりと叫んだ。安い居酒屋なので周りはがやがやしていて、声はすぐに喧騒に紛れていった。先輩はさすがにおろおろとして、初めて応答に困っているようだった。

先輩がそのあと何と答えたかまでは覚えていない。ただはっきり記憶しているのは、先輩が「フェミニストは奢られるのも嫌なんでしょ?」と言って会計をきっちり割り勘にしたことと、私はフェミニストとしてもっと学ばねばならないと覚悟を決めたこと、そのふたつだった。

私は他者と語らねばならない。今起きている不条理を少しでもマシにするためには、そのための技術と理論が必要だ。

あれからもう5年以上経つ。世間は#MeToo以降、フェミニストが本当に増えて、私の言葉を聞いてくれる人もずいぶん多くなった。私自身も自分のペースではあるけれど、少しずつ勉強をして、少なくとも5年前よりは説得的な議論を展開できるようになっていると思う。

今考えているのは、フェミニストという肩書きがどこまで有効なのか、ということだ。現状、〈フェミニズム〉の名の下に紡がれてきた系譜を背負って運動に参画することは、悲しいけれどもまだ大きな意義を持つと思う。だが、「女性」の名を冠した運動体には、必ずどこかに限界があるとも想像する。どうしても「女性」の表象のもとには集えないと感じる誰かと、ジェンダーに基づくあらゆる差別の撤廃運動において連帯するために、もしかしたらいずれ新しい名前が必要になるのかもしれない。そのような潮流が生まれてきたとき、私は自分がどうするべきなのか、きっとまた周囲の人びとと意見を交わすだろう。その対話から私は気付く。気付いては新しい場所へ動いていく。その繰り返しで、私は生まれ変わり続ける。

高島鈴(たかしま・りん)

ライター、アナーカ・フェミニスト。1995年東京都生まれ。著書に『布団の中から蜂起せよ――アナーカ・フェミニズムのための断章』(2022年、人文書院)がある。

X:@mjqag